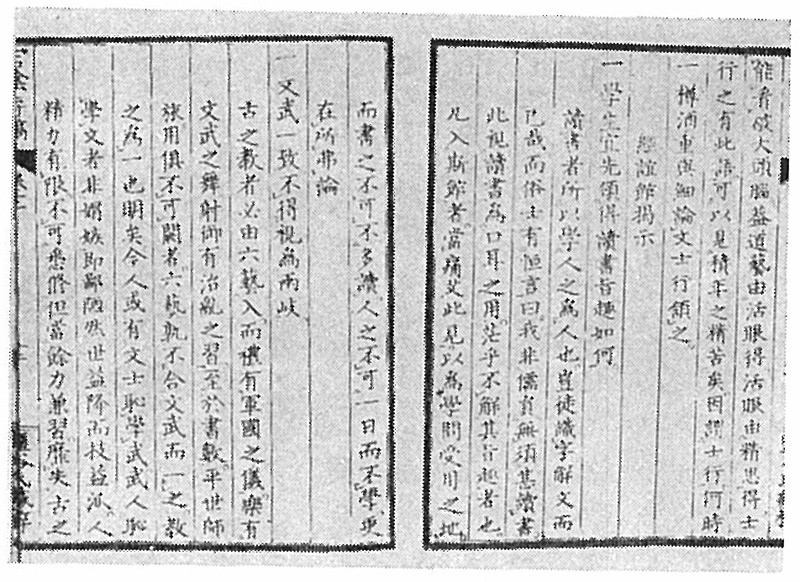

一、学生は先ず読書の旨趣を領得すべきである。

書を読むは人の人であることを学ぶためである、徒らに字を知り文を解することばかりではない、俗士は常にこういう、我は儒員ではない、書を読まなければならぬことはないと、これは読書を口耳の用となし、その旨趣がわからないからである、この館に入るものはかような見解を取って、学問を身につけなければならない。

一、文武一致である、二つに分かれるものと見てはならぬ。

古の教は必ず六芸(礼・楽・射・御・書・数)より入る、礼は軍国の儀あり、楽は文武の舞あり、射御は治乱の習あり、書と数とに至っては、平世師旅の用に欠くべからざることである、六芸は文武に合して一とならぬものはない、これを教えるに一体のものとするは明かである、今の人のうちに、文士は武を学ぶを恥るものがあり、武人は文を学ぶを恥るものがある、これは娼嫉でなければ鄙陋である、然れども世益々降り、技益々わかれ、人の精力に限りがある、ただ余力で兼習すべきである。

つづいて、つぎの八か条があるが、その大綱を示すと

一、課試に臨み、尤も欺誣の念を反省すべきである。一、読書の益は、専ら会読輪講にある。一、会読輪講は、力を極めて問難・論究すべきである。一、儀節を修め、言語を慎む。一、長幼卑尊、相敬愛すべきである。一、朋友交誼。一、業を受くるに、等を越え、多をむさぼることを戒む。一、典籍を珍護せよ。

この十か条は、儒者の本道を示したもので、第一に掲げる「読書の旨趣」において、学問の目的は人の人であることを学ぶところにあることを明らかにし、以下の九か条においては、この目的に到達する手段として、学を講ずる場合に陥りやすいごまかしを戒めたり、礼節や分を守るべきことなどを説いている。その教育方針は藩士を訓化し、藩風を高揚し藩のために有為な人材を養成するところにあったが、いっぱん庶民に対する教育の普及にも効果があった。

経誼館棟札

経誼館掲示(宕陰存稿)