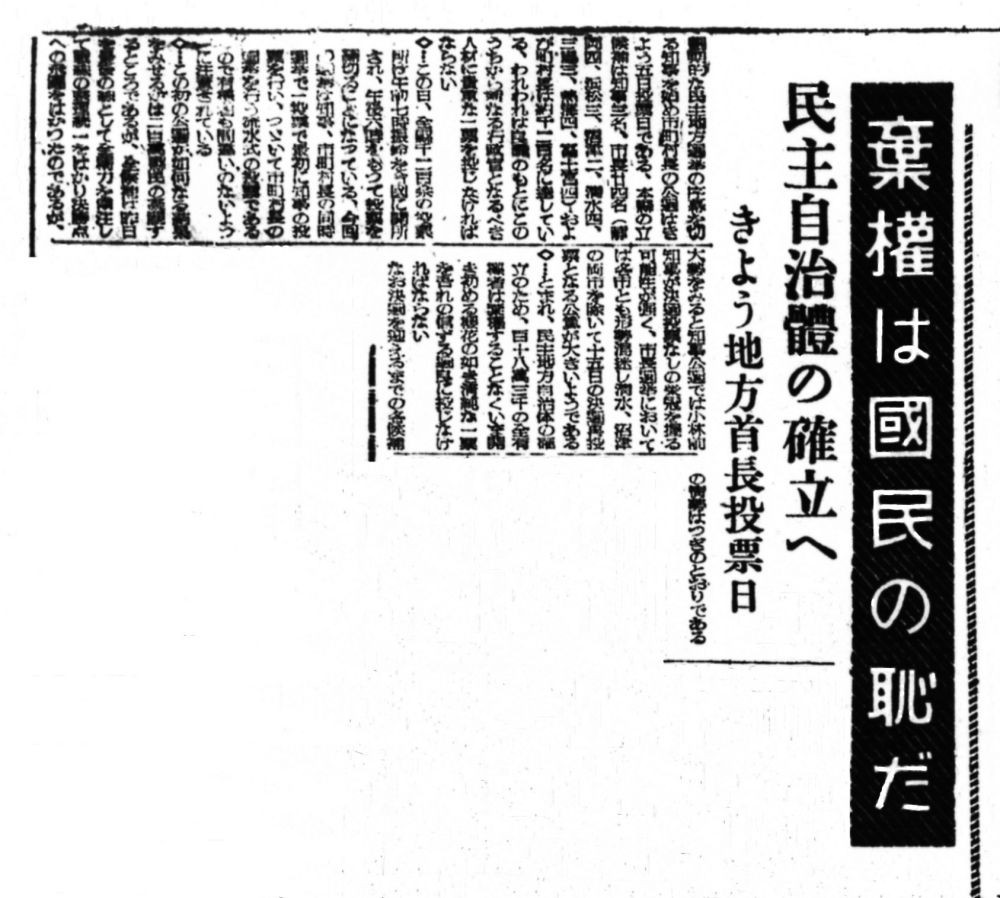

図2-2 地方首長選挙の投票を呼び掛ける新聞記事

【坂田啓造 民選市長】

浜松市長選は当初藤岡市長の任期切れにより昭和二十一年十二月から翌年の一月ごろと予想されたが、結局は知事選と同じ四月五日と決定した。浜松市長選に立候補したのは建設同盟の大石覚、民主同盟の坂田啓造、社会党の大野篁二の三人で、『静岡新聞』は「三氏はそれぞれ駅前に事務所を設けてマイク宣伝に大童であるが、三氏は三様のバツクをもつているだけに何れが優勢といゝ難い、民主同盟を主流とする坂田氏が市民各層への浸潤作戦を狙つているに対し、大石氏が建設同盟によつてこれ又再興浜松を叫んであらゆる階層に呼びかけて両派入り乱れて積極的の動きを示しているのを尻目に、大野氏は多年培った地盤を根拠にぢりぢりと両派に喰い入らん態勢を取つているので保守、進歩、交錯して全く予断を許さないのが現状である」と報じていた。投票の結果、坂田が一万四千六百二十五票、大野が一万四千百九十六票、大石が一万三千二百八十六票となり、最高得票数が法定当選得票数(有効投票の八分の三)に達しなく、上位二者による決選投票となった。決選投票は四月十五日と決まったが、県下では浜松だけ、全国では浜松を入れて十九市が決選投票となった。決選投票には法定当選得票の決まりがないので、一票でも多い者が当選となる。前日までの予想では両者またもや互角との予想通り、最後まで競り合ったが、坂田啓造が一万九千五百三十五票を獲得、大野篁二は一万八千三百八十一票となり、千百五十四票差で坂田啓造が初代の民選市長となったのである。坂田啓造は四月十八日に早くも初登庁している。

しかし、この決選投票で重大な疑義が発生し、選挙に対する信頼を損ないかねない事態となった。それは以下のようなものであった。

海外からの引揚者や復員者にも広く投票権を与えるために浜松市では臨時選挙人名簿が作成され、四千九百五十一名が登録されていた。決選投票をするため午前中に投票所に出向いたところ、臨時選挙人名簿に載っている人の投票用紙には入場券が付いていなかったため、投票を拒否されるという事態が起こった。浜松市選挙管理委員会はこの誤りに気付き、午後になって受け付けた者へは投票を許したが、午前中に来場した三千四百四十七名という多数の票は無効とされたのであった。これについて落選した大野陣営を支えた社会党静岡県連は厳重な抗議声明を出すとともに、社会党浜松支部は浜松市選挙管理委員会に対して選挙無効の異議申し立てを行った。市の選管は県や内務省と連絡を取り、その指導を受けて協議を重ね、五月五日になって「四月十五日に施行した浜松市長選挙はこれを無効とすべき限りに非ず」との主文と理由を示して訴えを却下、坂田啓造の当選を確認した。市長選ではもう一つ紛糾した問題があった。それは坂田派の六名の運動員が選挙違反容疑で検挙され、収監される事態が起こった。この状況を憂えた地元選出の県会議員二人が市長のもとを訪れ、責任を取って辞職するように迫った。しかし、坂田市長は辞職しなかった。また、選挙違反で起訴された被告人が裁判長の偏屈な裁判によって不当な判決を受ける恐れがあるとして、弁護人は裁判長忌避の申し立てをするまでになった。裁判所側は戦後民主化の流れが急速に広がっていく状況下での〝民主裁判〟の弊害としていたが、一方の被告人たちは一方的な裁判官のやり方に不満を持っていたのである。この裁判長忌避という事態は浜松に裁判所が出来てから初めてのことだと地元紙は報道していた。選挙違反事件では被告人の有罪が確定し、市長選無効訴訟は高裁判決でも却下され、浜松市長の選挙は有効との判決が下された。

図2-3 初の民選市長 坂田啓造