昭和二十年(一九四五)八月十五日の敗戦は、『新編史料編四』の「随順の気衰へたり」(三 教育 史料58)に見られるように、神州の不滅を信じて教育に邁進してきた学校の教師にとっては大きなショックとなった。この筆者は当時広沢国民学校の教頭であったが、この日記の最後に「堪へ難きを堪へ忍び難きを忍ぶ力、これこそ 陛下の御旨に一切を捧げて再建の大業を翼賛し奉る所以のものと信ずる。」と記している。ただ、多くの教師は茫然自失の状態に陥り、教育の再建に立ち上がっていくのは九月の新学期を迎えてからしばらく後のことであった。

浜松の中心部は昭和二十年六月十八日の浜松大空襲や、七月二十九日の艦砲射撃など、合わせて二十七回にも及ぶ空襲で焼け野原となっていた。当時市内には二十三の国民学校があったが、このうち元城・南・西・東・県居・北・八幡の七校は全焼、七校が大破、また、ほかの七校も被害を受け、無傷のものは二校にすぎなかった。全焼した七校のうち、元城・南・西・東の各国民学校の学区は児童数が激減して一校として存置の必要がなくなったとし、市はこれを廃止する方針を固めた。元城国民学校は二学期以降、青空教室という状態だったが、しばらくして広沢国民学校に併合され、十一月三十日をもって廃校となった。同じく、南国民学校は高砂国民学校に、西国民学校は鴨江国民学校に、東国民学校は八幡国民学校にそれぞれ併合されて廃校となった。

北国民学校は、戦災後に隣接する信愛女子商業学校で授業を始めたが、九月の新学期からは信愛女子商業学校の生徒が勤労動員を解除されて学校に戻るということで借用できなくなり、菅沼染色の工場を借りて昭和二十年九月十日ここに移転した。ところが、この工場も事業再開の計画が出てきたので、昭和二十一年四月からは東陽興業の工場に再移転した。八幡国民学校は、学校名は残ったものの校舎はなく、付近の神社の社務所や会社・工場で、さらに学年によっては佐藤国民学校で午後のみ教室を借りて授業を行った。県居・龍禅寺・浅間などの国民学校でも同様な状態で教育が続けられた。なお、各学校の被害状況や善後処置等については『浜松市戦災史資料』を参照されたい。

戦後に浜松市へ合併した町村の国民学校で戦災被害を受けたのは飯田・芳川・篠原の三国民学校であった。飯田国民学校は昭和二十年五月二十五日に焼夷弾攻撃を受けて全焼、以後は村内各地区の神社や寺院などで分散教育を始めた。村では戦後に新居町にあった浜名海兵団の建物の払い下げを受け、翌年の九月に第一校舎を、同二十三年に第二校舎を建設した。篠原国民学校は昭和二十年五月から七月にかけて四回にわたる空襲を受けたが、五月二十八日には機銃掃射により休み時間に校庭で遊んでいた児童一名が死亡、三名が重軽傷を負う悲劇が起こった。七月には三回の空襲を受け、爆弾が校舎を直撃、また、機銃掃射により教室は大きな被害を受けた。篠原地区ではこれより前の四月から空襲が頻繁になり、児童の通学が危険になったとして学校は分散教育を開始していた。なお、同校は県からの指定を受けて分散教育の研究に取り組んでいた。芳川国民学校は五月十九日の空襲で付近に落ちた爆弾により三棟が大破、これ以後は各地の公会堂や寺院での分散授業となった。

戦後二カ月、市中心部では郡部に疎開していた児童の転入が激増、一カ月平均一千名にも達するようになった。各国民学校では二部授業や分散教育で辛うじて授業を続けていたが、このままでは児童を収容できなくなるとのことで、浜松市教育課では昭和二十年十二月に第一期復興計画を立てた。校舎は旧軍の建物を利用し、同二十一年四月までに元城校を復活すること、県居・八幡・北の各国民学校は名称は残っていても建物がないので校舎を建築するといった内容であった。ただ、資材難や資金不足などから計画は進展せず、十一月になっても国民学校は一校も建設できなかった。元城町などの青年たちは国民学校建設期成同盟を結成して、学校の建設促進に動き出した。同年十二月十八日付の『静岡新聞』には、佐藤国民学校の工事が着手したことや、払い下げを申請していた旧百三十部隊の兵舎の移転許可が下りたこと、来年一月には移転を開始すること、三月までには六校を完成させると出ている。昭和二十二年一月には県居国民学校に仮校舎が完成、二月には北国民学校に新校舎が完成した。同年六月には県居小学校の新校舎が落成したが、元城・南・東の各校の復興は昭和二十三年まで待たなければならなかった。

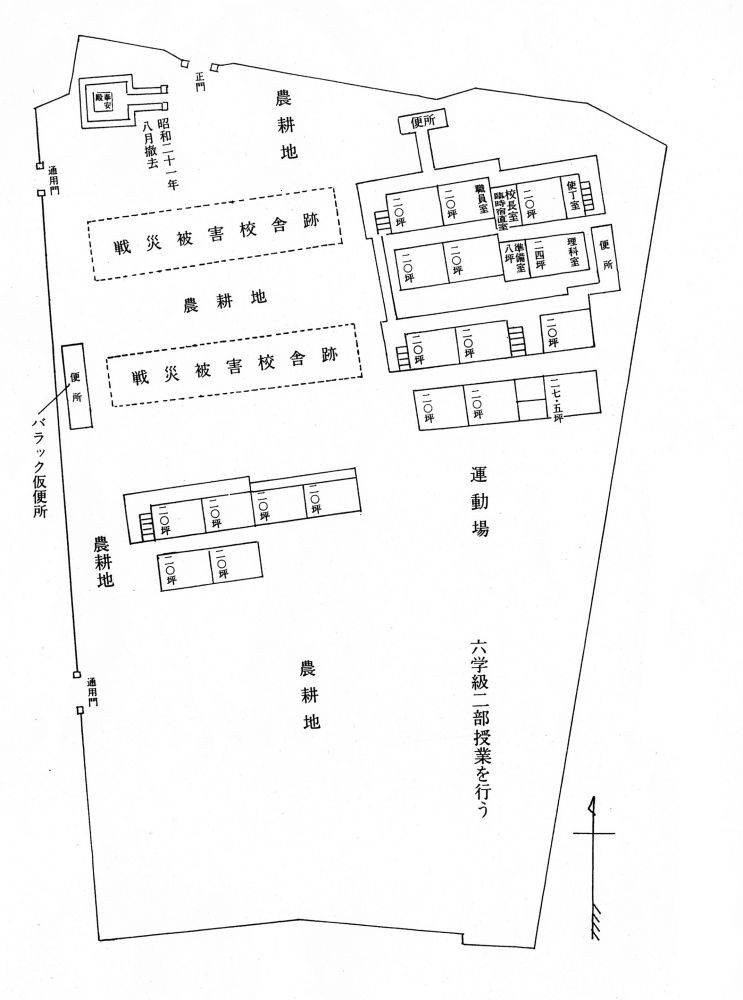

図2-7 浜松市龍禅寺国民学校平面図(終戦後)