国民学校から小学校とその名称は変わったものの、廃校になった四校や戦災ですべての校舎を失った学校、大破した学校などの復旧は遅れていた。廃校となった元城国民学校が現在の位置に移転して復興、元城小学校として開校したのは新しい学制ができ、小学校が発足してから一年後の昭和二十三年四月一日であった。ただ、校舎は出来たものの机や椅子がないため、子どもたちは広沢小学校からこれらを運んで授業開始に備えた。また、運動場は石ころだらけのため、石拾いが長年にわたって続いた。南小学校は同年四月一日に復興したものの、校舎の完成は八月に入ってからであった。東小学校も昭和二十三年四月一日に八幡小学校から独立して復興、校舎は現在の静岡文化芸術大学の位置に移転して開校した。ただ、教室不足で二つの学年を八幡小学校においての分散授業を行わざるを得なかった。西国民学校は鴨江国民学校に合併されていたが、昭和二十二年四月一日に西国民学校のあった位置に小学校が開校した。しかし、なぜか校名は県居小学校であった。元の西小学校の校名が復活するのは、この県居小学校が現在の位置に移転後の昭和二十八年であった。そのほか、戦災を受けた多くの学校の復興は昭和二十一年から同二十四年ごろに行われた。高砂国民学校は戦災を受けた校舎(今の南部中学校の位置)でなんとか授業を継続したが、昭和二十年九月に南国民学校を併合、同二十二年四月には新しく発足した南部中学校も高砂小学校に同居したので教室は不足し、午前中は小学校が、午後は中学校が授業をするといった二部授業が行われた。同二十三年四月に高砂小学校から南小学校が独立したが、一学期間は校舎がなかったため、二小学校・一中学校が同居するという状態となった。この状態を解消するため、市は高砂小学校を別の位置に建設することにした。ただ、学区の砂山町には学校建設に必要な土地が確保できなかったため、学区外の寺島町に建設するという異例の展開となった。そして、住民の勤労奉仕やバザー等での学校建設資金の提供などによって寺島町に新校舎が完成したのは昭和二十四年九月のことであった。

戦後になって爆撃場だった三方原台地の開拓が始まったが、ここに入植した農家の子どもたちは遠く離れた三方原小学校へ通学しなければならなかった。この不便を解消すべく分教場の建設が昭和二十三年春から始まった。校舎は村にあった旧陸軍第九十七部隊の兵舎の払い下げを受け、三方原村全戸の勤労奉仕によって行われた。こうして開拓地に同年十月一日、三方原小学校東分教場(今の豊岡小学校)が開校した。なお、三方原台地北端の開拓地に都田小学校南分教場(今の都田南小学校)が開校したのは昭和二十八年四月八日であった。

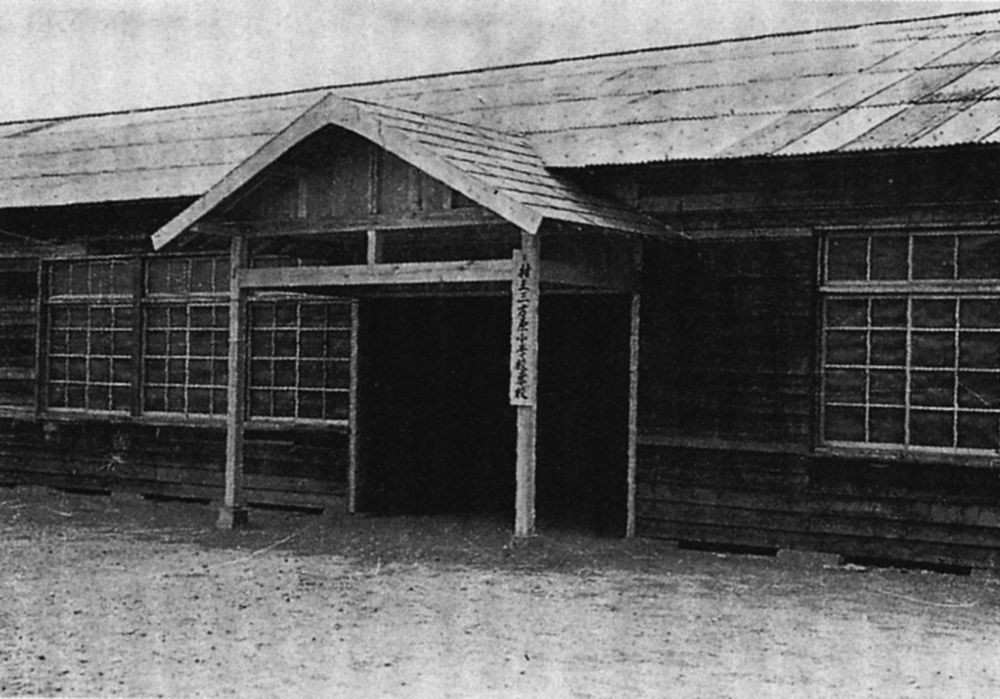

図2-14 開拓地に出来た三方原小学校東分教場