GHQからの指令は昭和二十年十月以降その数を増していったが、その内容が関係者の末端にまで届かないこともあって、指令違反をしている学校が多かった。これを是正しようと昭和二十一年一月十九日に西遠地方事務所は、指令の徹底と指令文書の受領に関しては受領年月日を回報せよとの通知を出した。また、同年六月以来、学校図書館に所蔵されている図書のうち軍国主義的内容の濃いものを没収する指令を数多く出している。これらは図書名を明示し、所蔵しているものは地方事務所への送付を求めた。GHQは学校での演劇や紙芝居についても検閲を始めた。これらの検閲については昭和二十二年二月に各校の校長や青年団長に通知された。広沢小学校が市の学芸大会に上演する予定であった「歌ふ勧進帳」が民事検閲局で「封建的」という理由で同年九月に上演禁止となった。この脚本や検閲の状況に関する資料は浜松市立中央図書館に所蔵されている。

静岡軍政部が昭和二十一年三月に設置されると、軍政部職員が新教育の実態を確かめるべく昭和二十二年度から県内の学校への視察を開始した。最も精力的に回ったのは、昭和二十三年四月に静岡軍政部の教育課長に就任したホーナーであった。ホーナーを各学校に案内したのは同年四月に県教育研究所の指導部員となった鈴木良であった。彼の克明な日誌「教育残念記」には「軍政部視察の眼」という三十余に上る軍政部視察のポイントが詳細に書かれている。排水溝の清掃、遊具の手入れ、机・腰掛けのバランス、視覚教育、図書室、男女共学、給食、PTAなど、子どもの安全や衛生面、新しい教育の実践状況を視察したのである。同年七月七日にはホーナー教育課長に随行していくつかの学校を視察した記録も詳細に綴られている。一日に十分くらい校内・郷土・日本・世界のニュース等の放送を子どもたちの編集で子どもたちの手でやらせたい、学校図書館を児童の手で運営させたいとか、子どもたちの指導については、子どもたちに劣等感を与えないで自信を持たせること、余暇を有益な方面に使う力を養いたい、どんなよいことでも強制ではいけないなど、子どもの立場に立った指導を各校でしていたことが分かる。ホーナー課長は、帰国前に常盤町にあった日本スケール高等学校で講演している。内容は、過去一カ年半に県内の六百余の学校を視察した感想が主であるが、全般的に教室経営、視覚教育の良さを述べている。ただ、図書館教育についてはもう一歩だとしている。特に課長が強調したのは、校長・教師・児童生徒が一体となって充実した、楽しい学校運営をしてほしいということであった。ある学校では「教室内のあいている壁面は児童・教師の掲示物で埋めよ」と声を掛けている。また、トイレの清掃をはじめとする衛生面についても話が及んでいる。

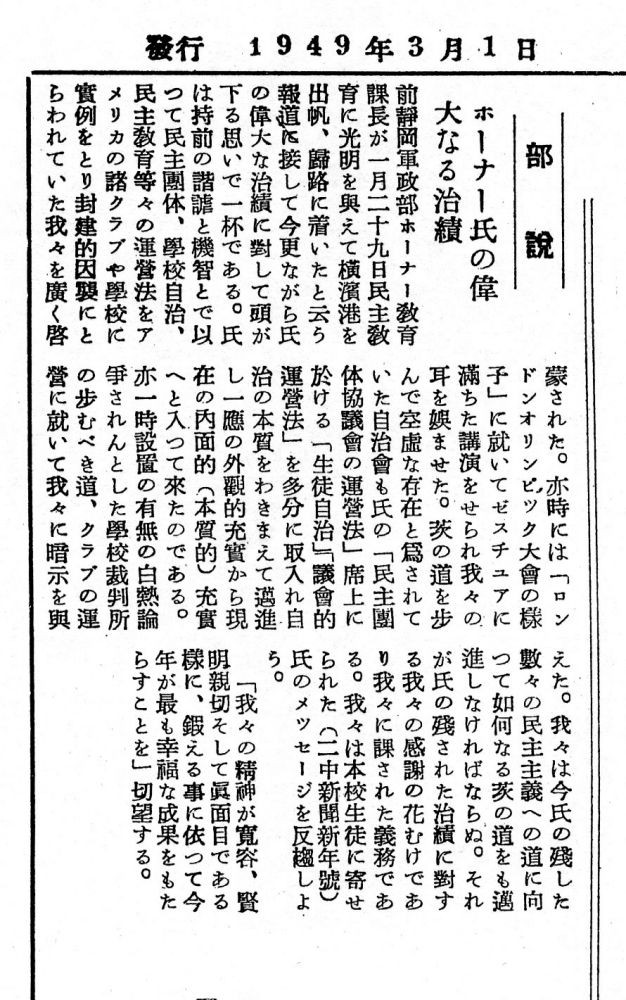

静岡県教育の民主化と発展に大きな足跡を残したホーナー課長は、昭和二十四年一月二十九日横浜港から帰国の途についた。浜松二高(現在の浜松西高等学校)雑誌部発行の『浜松二高新聞』の第六号では、部説において「ホーナー氏の偉大なる治績」と題して、「氏は持前の諧謔と機智とで以つて民主団体、学校自治、民主教育等々の運営法をアメリカの諸クラブや学校に実例をとり封建的因襲にとらわれていた我々を広く啓蒙された。」と記して、その業績をたたえている。鈴木はホーナーの後任として着任したレネガー新教育課長やその上司のクック隊長ととも多くの学校を視察したが、その記録も詳細を極めている。日本の学校が騒々しい理由の一つに、教室への出入口がガラス戸になっていることを挙げ、これをドアー式に改めたいとか、時事問題の学習で新聞や雑誌の記事を活用しているのは極めてよいなどと言っている。ホーナーやレネガー、クックは学校に対してあまり強圧的な態度を取ることは少なく、学校関係者からは高い評価を得ていた。鈴木の日誌にはこれらのほか、ケーズ、ガスタブソン、ギル女史なども視察したことが記されている。

図2-15 ホーナー課長の功績をたたえる『二高新聞』