終戦後の混乱のなか、突如決まった新制中学校の建設は設置母体となる市町村にとって、建設の用地や財源・資材などあらゆる面で困難な情勢にあった。このようななか、各市町村は様々な方法で学校の建設に取り組んでいくのである。

東部中学校は、現在の東部公民館の位置にあった東部青年学校の校舎を利用することになったが、戦災により廃校同然の状態であったという。四月二十一日に入学式を挙行したが、東部中学校は四学級しか収容できず、相生小学校・佐藤小学校・蒲小学校に分散して授業が行われた。西部中学校は、開校当初は学校の位置も決定していなかったため、取りあえず本部を県立浜松第二中学校(現在の浜松西高等学校)に置き、一年生は鴨江小学校、二年生は浅間小学校、三年生は県居小学校で分散授業が行われた。その上、教室数の関係もあって一週間交代で午前と午後の二部授業も行われた。また第二中学校の武道館などでも授業が行われた。その後、昭和二十三年に入って、空襲で焼失した東洋紡績社宅の跡地を校地にすることが決まり、昭和二十四年一月に新校舎一棟が落成した。なお、『新編史料編五』の三教育史料43は昭和二十三年当時の同校の分散・すし詰め教育の状態をよく記している。南部中学校は、開校当初は現在地にあった高砂小学校と共用で設立された。翌二十三年四月には戦災のため廃校となっていた南小学校が復興、三校の共用となり、白脇・竜禅寺の両小学校で分散教育を余儀なくされた。昭和二十四年度に入って初めて南部中学校だけでの授業となったが、まだ二部制で、これが解消したのは同年の九月であった。北部中学校は高等科の男子生徒のみの学校であった浜松市城北国民学校と商業実践青年学校の校地・校舎の一切を引き継いで、現在の城北小学校の位置に開校した。ここは立派な校舎はもちろん、講堂やプールも完備していて模範的な新制中学校になった。中部中学校は浜松高等女学校の跡地に設立されたが、校舎はなく戦災で唯一残った高等女学校の記念館を間仕切りしたり、コンクリート壁に仮屋根を付けて教室にするなどの苦労を重ねた。また、午前・午後の二部授業も実施したり、北小学校や広沢小学校に間借りするといった状態であった。九教室の新校舎が建設されたのは昭和二十三年であったが、生徒数の急増で分散授業が解消するのはまだ先のことである。八幡中学校については先に述べたが、昭和二十二年七月に兵舎の払い下げを受けて建設された野口町の八幡小学校の校舎に併設された。昭和二十五年には八幡小学校が廃校となったため、校地・校舎が専用となり、昭和二十七年には校舎の修築が落成した。曳馬中学校は、曳馬小学校の校地・校舎を借用して創立、その後、浜松農業高等学校東側の三方原台地東端に当たる現在の高台中学校の位置に昭和二十四年木造校舎の一部が完成して移転した。当時は食糧難が深刻で、優良な農地をつぶして学校を建設することには反対意見が強く、また、農地解放によって手に入れた農地を手放したくないという農家も多かった。このため、曳馬中学校のようにはるかに高い台地の上に新制中学校を建てるといったことが各地で行われた。その例を挙げると、入野中学校、和地中学校、神久呂中学校、都田中学校などで、当時このような現象を″新制中学山に上る”と呼んだ。

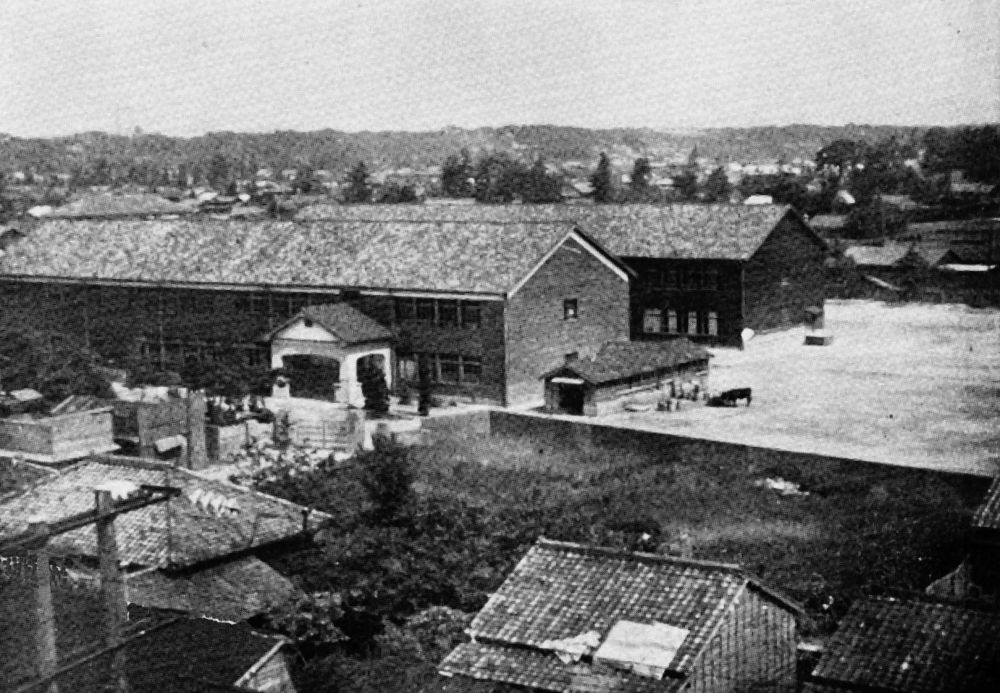

図2-16 兵舎を利用して建てられた八幡中学校