また、平野部で優良な耕地が多く、台地や山がないところでは、新制中学校は市町村に置くという原則を破って、市町村が組合をつくり、組合立の中学校を建設するということが行われた。県内では遠州灘沿いの町村に数多くみられ、浜松では南陽中学校(芳川村・河輪村・五島村)と天竜中学校(中ノ町村・和田村、昭和二十三年から組合立)がこれに当たる。組合立の中学校については『新編史料編五』の三教育 史料44に見るようにいろいろな問題があったようだ。生徒にとっては通学距離が遠かったり、友達関係での悩みもあったようだが、一方で天竜中学校に完成した校舎は『新編史料編五』の三教育 史料54に見るように素晴らしいものだった。

浜松市とその周辺には多くの軍隊があり、兵舎の一部は空襲で被害を出していたが、多くの建物は残存していた。この兵舎が戦災で焼失した国民学校や新制中学校の校舎に転用された。三方原中学校は中部第九十七部隊の兵舎を校舎とし、新津中学校は初めは小学校に併置されていたが、昭和二十二年九月からは海岸近くの高射砲部隊の旧兵舎へ移転した。兵舎はそのままでは使用できず、『新編史料編五』の三教育 史料40のように校舎を改造するためには大金を支出したようだ。兵舎の払い下げを受けて校舎にした学校は小学校にも数多く見られたが、中学校でも八幡中学校・吉野中学校など多数に上った。

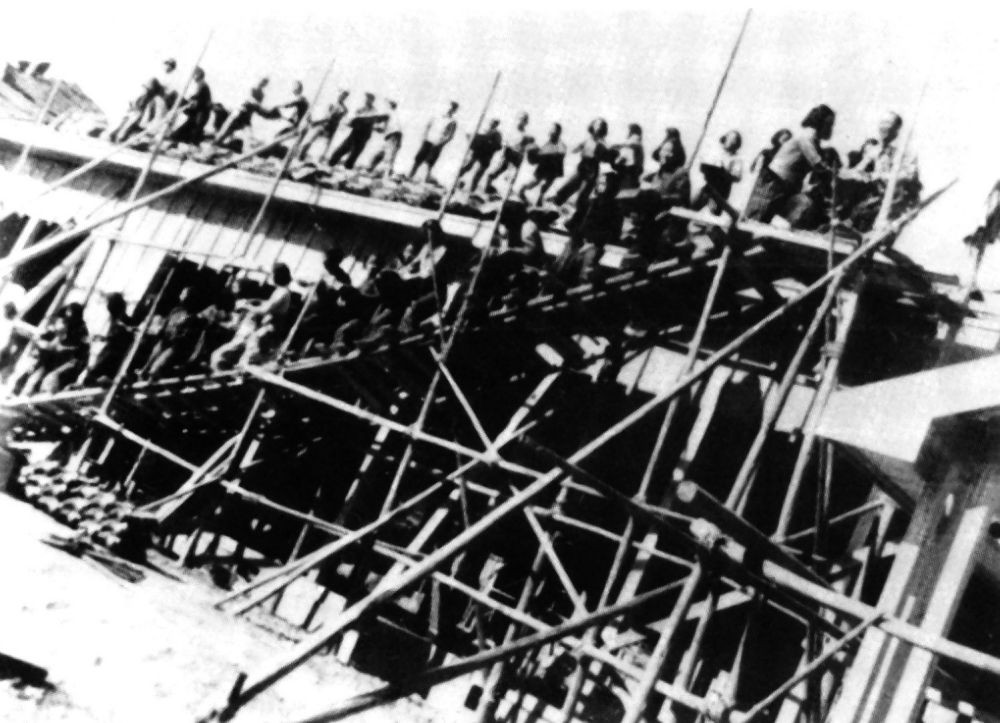

校舎の建築に際しては地域住民が建設資材の運搬に従事したり、新制中学校の生徒も積極的に働いた。篠原中学校では校舎の基礎石を運ぶ作業を行い、村櫛中学校の新築作業ではトロッコを押したり、スコップを使っての作業など、生徒全員が仕事に取り組んだようだ。図2-17は村櫛中学校校舎の屋根瓦を運び上げているもので、今では考えられない光景である。卒業記念にはお金を出し合い、物を買って寄付することのほか、幾つかの中学校では校門を生徒が築き上げて寄付することも行われた。当時の学校生活の思い出の文の中には「中学校では学習が半分、作業が半分」と記したものもあるくらいである。

図2-17 村櫛中学校の校舎建設を手伝う中学生