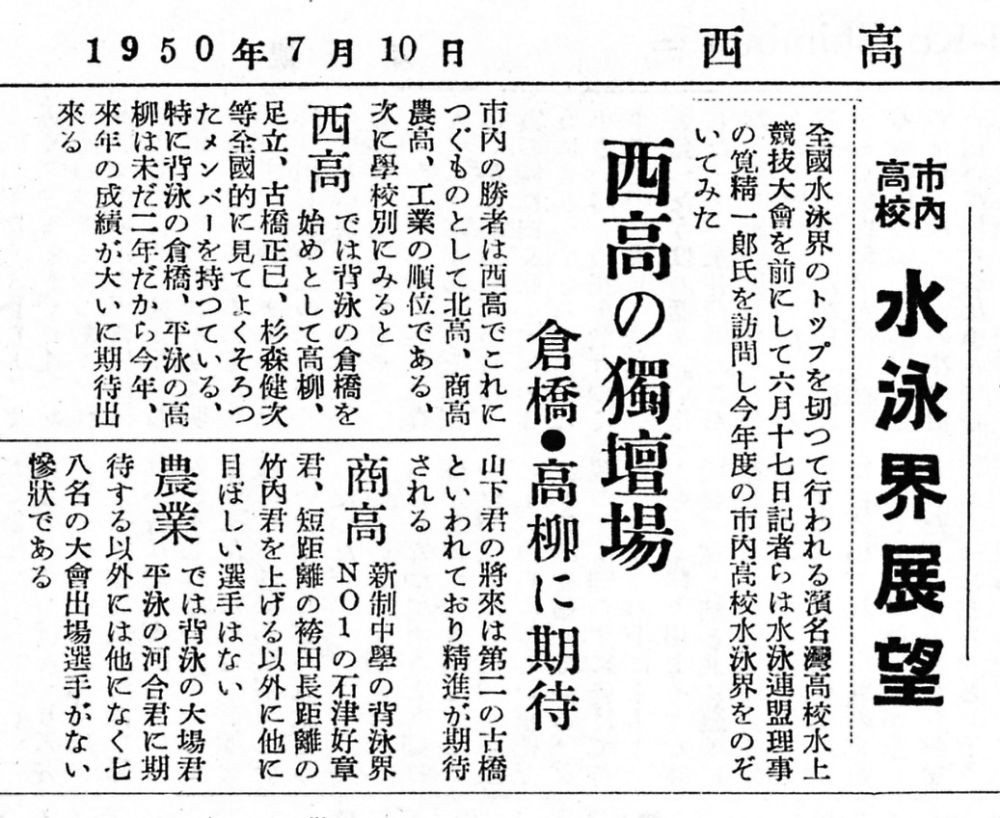

戦争から解放されてまず盛んになったのはスポーツであった。旧制中学校時代から野球をはじめ多くのクラブが誕生し、地区大会から県大会まで多くの試合や競技が行われた。新制高校になってからはますます盛んになったが、当時はクラブ名も漢字で記され、野球・蹴球・送球・庭球・卓球・排球・籠球・陸上・水泳など各部で熱戦を繰り広げていた。また、文化クラブとしては映画・写真・無線・新聞・弁論・演劇・図書など実に多くの分野で熱心な活動がなされていた。浜松西高校の新聞には「宿敵○高に惜敗」、「本校堂々の優勝」などの見出しが各所に見られ、昭和二十五年の「市内高校水泳界展望」の記事では、「西高の独壇場」として「倉橋・高柳に期待」との見出しを付けている(『浜松西高新聞』第17号)。なお、倉橋とは倉橋範彦のことで、後にヘルシンキで行われたオリンピックに、同じく浜松二中出身の古橋広之進と共に出場している。同じころ、浜松商業高校の野球部は昭和二十五年夏の甲子園に県代表として出場、また、同校の川井一男は卓球でその名を知られた。音楽会や演劇会も各校で開かれたが、これが後の学校祭に発展していく。浜松工業高校は昭和二十三年に復興校舎が完成、翌年には実習工場もでき、同二十六年には土木科も出来た。浜松商業学校は終戦後浜松陸軍飛行学校跡に学校を置いたが、約二年後の昭和二十二年十二月にようやく復興校舎が落成して移転した。講堂や本館などが完成するのは同二十五年になってからである。浜松高等女学校も同時期の昭和二十二年十一月に兵舎を改造した校舎二棟が落成した。世界恐慌と太平洋戦争による食糧増産のために当地の養蚕業は没落、これを受けて浜松農蚕学校は高校昇格で校名を浜松農業高等学校と改称、募集人員は農業科百名に対し、蚕業科は五十名になった。校旗・校章から「蚕」の文字が消え、「高」の文字に変わった。同高文芸部の機関誌『三方野』は内容が充実していた。私立高校も創立者の精神を受け継ぎつつ、新しい教育が始まり、生徒の活動も盛んになった。

図2-21 活発になった高校スポーツ