静岡県では農地の買収は、昭和二十二年三月三日から二十五年七月二日までの十六回にわたって実施された。浜松市の農地(昭和二十年十一月二十三日現在)は自作地が七百九十七町歩、小作地は六百五十町歩であったが、昭和二十五年八月一日現在、買収された面積は五百十三町歩、所管換面積は四百二十九町歩になった。これに対して売り渡しされた面積は七百六十一町歩になった。農地を買収された地主は在村地主が三百七十五戸で、不在村地主は二百六十八戸となった。これに対し売り渡しを受けた農家戸数は千八百四十八戸になった(表2-26参照)。

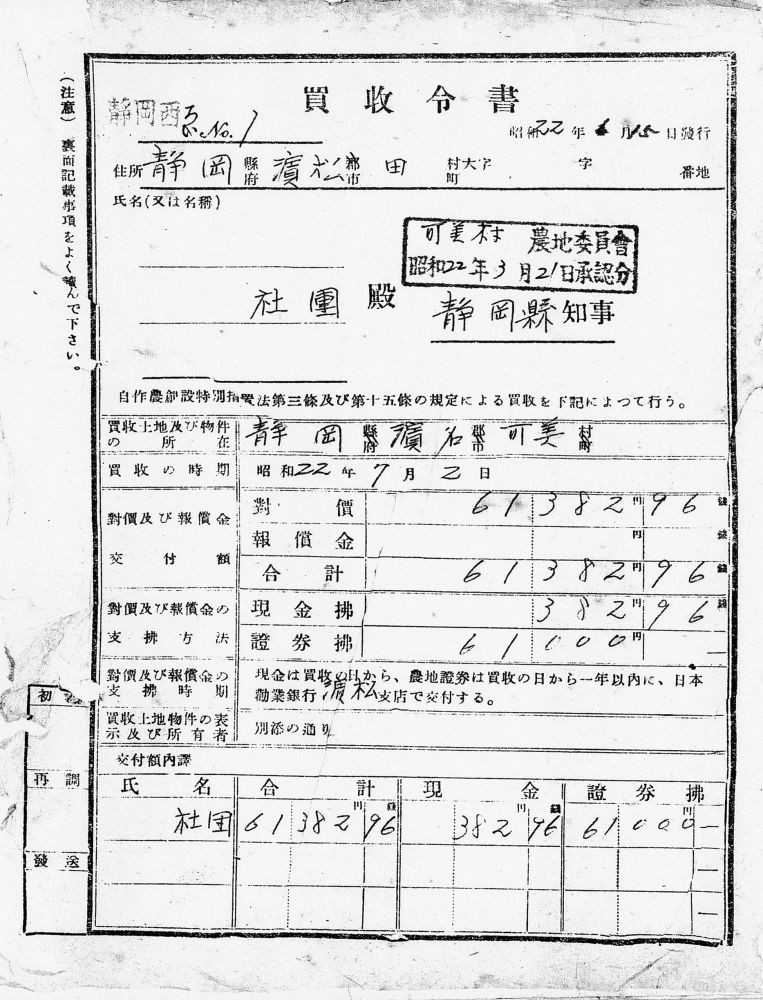

農地の買収にあたって、対価とそれに加えて一世帯当たり二町三反を限度として報償金が交付された。対価は土地台帳法による賃貸価格に田は四十倍、畑は四十八倍以内とし、報償金は、田は賃貸価格の十一倍、畑は十四倍として算出された。実際の農地買収令書(可美村)は図2-34のようなものであった。

農地の買収と売渡は同時に行われることになっていたが、事務処理に手間取り、初めに買収を行い随時売渡事務に移行することになった。農地の売渡は、昭和二十二年九月から二十五年八月の間までに十回にわたって行われた。静岡県における農地改革は同二十五年末にほぼ完了しており、農地の買収については目標を上回る買収が行われた。浜松市を含む西遠地方では、目標の百二十一・三%にも達した。

農地改革の一つの事例として三方原村の場合を見ることにしよう(『戦争と三方原』参照)。第一回の農地委員会委員の選挙が昭和二十一年十二月二十日に行われ、三方原村では小作代表(一号委員)二名、地主代表(二号委員)二名、自作代表(三号委員)六名の計十名が選出された。なお、選挙権、被選挙権者とも二反歩以上の耕作者であった。第二回の選挙は二十四年に行われ、一回目と同様十名の農地委員会委員が選出された。昭和二十二年一月に村役場に事務局が設置され、三方原村農地委員会の看板が厚板に墨書され役場の北側事務所に掲示された。事務処理は県に農地課、西遠地方事務所に農地課が設置され、村の農地委員会との間で事務文書や法律の説明会等が頻繁に行われた。三方原では、地主(不在・在村)の六反歩の所有を認めるものの、それを超す農地は政府が買収し、耕作者に売り渡すということであった。従って、農地委員会の仕事は村内の全土地を調査することから始まった。一筆調査により買収対象地が決まり買収計画を作成し、農地委員会の議決、県農地委員会の承認を経て、県知事名による買収令書を発行した。

三方原村での価格は最も低く、畑が一反歩二百八十円であった。買収に引き続き、耕作者に対する売渡書が作成され、議決、承認を経て県知事名で売渡通知書が発行された。三方原村の農地改革により買収された農地の面積は百四十九町歩で売渡面積は百四十四町歩となった。農地を買収された地主は百九十六戸(在村四十三戸、法人二戸、不在村百五十一戸)で、売り渡しを受けた農家は四百十四戸に上った。これ以外に三方原村では、戦後開拓が行われ未墾地が解放された。三方原の開拓地は、三方原開拓農業協同組合管内で千二百四十五町歩に及び、その他根洗松等では百六十町歩であった。売渡価格は畑の四十五%で、一反当たり百三十円であった。

農地改革により、長い間続いてきた半封建的土地所有関係、つまり地主・小作関係は解体し、当初の目的であった農村の民主化を実現することになった。この後に、土地を得た農民の生産増強意欲が旺盛となり主食の米をはじめ多くの農産物の収穫高が増え、食糧難をいくらか解消することが出来た。しかし、自立した農家経営という側面から見ると、この改革によって農家経営の零細性を解消することは出来なかった。浜松市において昭和十一年当時の一農家当たりの耕作面積は八反五畝であったのに対し、農地改革後の昭和二十五年は五反二畝と、逆に減少している。また、昭和十三年における一町歩未満の農家数は、全体の約七十六%を占めていたが、昭和二十四年では約九十一%になり、零細規模の農家が逆に増えたのである(表2-27、表2-28、表2-29参照)。当時でも自立した農家経営を営むためには二町歩以上の面積が必要であると言われていた。従って、農地改革は農家の零細化を阻止することが出来なかっただけでなく、敗戦による引揚者・復員者・戦災者の帰農により人口が増え、農家は零細規模の中で過剰人口を抱える結果となったのである。

表2-26 市町村別農地改革の実績(昭和25年8月1日現在)

出典:『静岡県農地制度改革誌』より作成

| 事項 市町村名 | 昭和20年11月23日現在 農地面積 | 買収済 面積 | 所管換 面積 | 計 | 売渡済 面積 | 昭和25年8月1日現在 農地面積 | 農地を買収された地主の戸数 | 売渡を 受けた 戸数 | ||||||||

| 自作地 | 小作地 | 計 | 自作地 | 小作地 | 自作地にも 小作地にも 入らぬ農地 | 計 | 個人地主 | 法人団体 | ||||||||

| 在村 | 不在村 | 在村 | 不在村 | |||||||||||||

| 浜松市 | 797町 | 650町 | 1,447町 | 513町 | 429町 | 942町 | 761町 | 1,541町 | 181町 | ― | 1,722町 | 375戸 | 268戸 | 59戸 | 3戸 | 1,848戸 |

| 芳川村 | 389 | 212 | 601 | 126 | 1 | 127 | 126 | 515 | 97 | 2 | 614 | 154 | 97 | 26 | ― | 592 |

| 飯田村 | 180 | 115 | 295 | 64 | 2 | 66 | 63 | 243 | 58 | ― | 301 | 79 | 74 | 10 | 3 | 385 |

| 和田村 | 160 | 154 | 314 | 96 | 21 | 117 | 116 | 275 | 42 | ― | 317 | 117 | 100 | 10 | 6 | 506 |

| 長上村 | 168 | 386 | 554 | 239 | 55 | 294 | 290 | 459 | 104 | ― | 563 | 148 | 117 | 19 | 3 | 711 |

| 積志村 | 298 | 467 | 765 | 286 | 17 | 303 | 300 | 596 | 180 | ― | 776 | 297 | 69 | 33 | 9 | 1,199 |

| 笠井町 | 75 | 73 | 148 | 45 | 4 | 49 | 48 | 125 | 26 | ― | 151 | 36 | 74 | 5 | 2 | 257 |

| 豊西村 | 107 | 246 | 353 | 150 | 4 | 154 | 148 | 255 | 107 | ― | 362 | 128 | 108 | 16 | ― | 356 |

| 中ノ町村 | 99 | 94 | 193 | 73 | 3 | 76 | 74 | 173 | 23 | ― | 196 | 65 | 52 | 10 | ― | 238 |

| 三方原村 | 323 | 192 | 515 | 138 | 11 | 149 | 144 | 467 | 54 | 1 | 522 | 43 | 151 | 2 | ― | 414 |

| 可美村 | 100 | 140 | 240 | 90 | 5 | 95 | 91 | 192 | 52 | 2 | 246 | 44 | 69 | 10 | 6 | 482 |

| 篠原村 | 353 | 175 | 528 | 83 | 23 | 106 | 101 | 450 | 81 | ― | 531 | 79 | 99 | 14 | ― | 623 |

| 和地村 | 332 | 205 | 537 | 176 | ― | 176 | 176 | 509 | 25 | ― | 534 | 161 | 249 | 16 | 1 | 710 |

| 吉野村 | 100 | 48 | 148 | 48 | ― | 48 | 48 | 149 | 7 | ― | 156 | 157 | 59 | 1 | 1 | 237 |

| 北庄内村 | 338 | 146 | 484 | 93 | ― | 93 | 92 | 427 | 58 | ― | 485 | 156 | 140 | 6 | ― | 456 |

| 南庄内村 | 169 | 41 | 210 | 33 | ― | 33 | 33 | 202 | 16 | ― | 218 | 48 | 64 | 6 | ― | 268 |

| 村櫛村 | 101 | 40 | 141 | 19 | ― | 19 | 19 | 119 | 22 | ― | 141 | 49 | 48 | 2 | ― | 291 |

| 神久呂村 | 503 | 247 | 750 | 194 | ― | 194 | 194 | 696 | 62 | ― | 758 | 274 | 227 | 14 | 1 | 749 |

| 伊佐見村 | 455 | 179 | 634 | 139 | ― | 139 | 138 | 588 | 48 | ― | 636 | 253 | 119 | 10 | 1 | 905 |

| 入野村 | 229 | 163 | 392 | 12 | 2 | 14 | 12 | 241 | 155 | ― | 396 | 78 | 150 | 19 | 6 | 611 |

| 河輪村 | 159 | 59 | 218 | 31 | ― | 31 | 31 | 191 | 29 | ― | 220 | 42 | 39 | 7 | ― | 244 |

| 五島村 | 250 | 321 | 571 | 50 | ― | 50 | 50 | 300 | 281 | ― | 581 | 56 | 50 | 4 | ― | 267 |

| 新津村 | 387 | 201 | 588 | 129 | 3 | 132 | 131 | 516 | 76 | ― | 592 | 132 | 93 | 8 | ― | 618 |

| 都田村 | 348 | 163 | 511 | 111 | 10 | 121 | 120 | 468 | 45 | 1 | 514 | 76 | 123 | 16 | 1 | 527 |

図2-34 買収令書

表2-27 一農家当たりの耕作面積

出典:『浜松発展史』より作成

| 年度別 | 耕作面積 |

| 昭和 5年 | 5.4反 |

| 11年 | 8.5反 |

| 17年 | 8.8反 |

| 22年 | 5.4反 |

| 25年 | 5.2反 |

表2-28 経営面積別農家戸数

出典:『浜松発展史』より作成

| 年次 | 5反未満 | 1町未満 | 2町未満 | 3町未満 | 3町以上 | 合計 |

| 昭和13年 | 963戸 | 972戸 | 576戸 | ― | 34戸 | 2,536戸 |

| 24年 | 2,048戸 | 1,258戸 | 312戸 | 30戸 | ― | 3,648戸 |

表2-29 専業兼業別農家戸数

出典:『浜松発展史』より作成

注:昭和13年の戸数に誤りがあるが、そのまま掲載した。

| 年次 | 専業農家 | 兼業農家 | 合計 |

| 昭和13年 | 1,875戸 | 661戸 | 2,526戸 |

| 24年 | 1,604戸 | 2,044戸 | 3,648戸 |

注:昭和13年の戸数に誤りがあるが、そのまま掲載した。