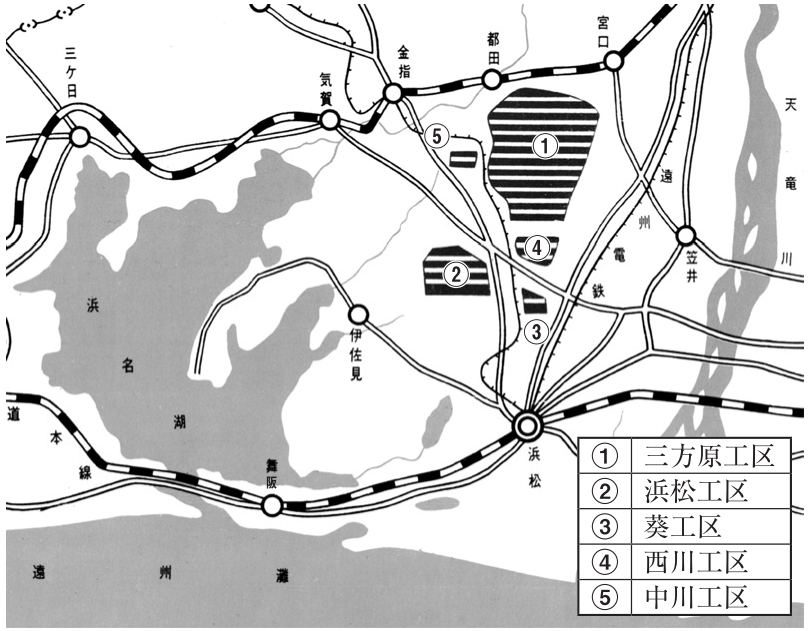

戦後の三方原開拓建設事業は、農地開発営団(昭和二十二年九月から農林省が組織を引き継いだ)の手によって、天竜川右岸千九百四十余町歩を対象に国営開墾として行われた。当初の計画では、全体を三方原工区・浜松工区・葵工区・西川工区・中川工区の五つに工区分けした(表2-30、図2-35参照)。この内、三方原開拓(三方原工区)は旧陸軍の飛行場と爆撃演習場千三百町歩のうち、九百十一町歩を開墾することになった。この開拓計画は、千三百町歩のうち六百町歩を六反歩ずつの区画整備を行い、帰農者の手で農耕地化するというものであった。初年度は一戸当たり三反歩として、馬鈴薯・陸稲・甘藷・麦を作付けし、三年後には一戸当たり一町余反の農耕地を反当たり二百円前後で分譲し自立できる自作農を創出するという計画であった。さらに、開拓完成時には自作農家は、自家保有食糧以外に麦二万俵、甘藷五十万貫、馬鈴薯五十万貫、野菜六十万貫、水陸稲米八千俵を供出できると試算していた。

三方原の開拓では国や県は当初、三千戸の入植者に一戸当たり三反(約三百アール)の土地を分け与える計画であった。これに対し三方原村の中津川繁雄村長は、これでは貧農を大量に生むと懸念し、県の河合良一開拓課長に申し入れ、河合は原案を撤回し、約六百戸の開拓者に一町二反(約一・二ヘクタール)の土地を配分することにしたという(『戦争と三方原』)。

昭和二十一年一月十日、鍬入れ式を兼ねて帰農者の受け入れ式が行われ、第一次帰農戸数は、浜松市百六十九戸、三方原村百八十九戸、都田村百十三戸などで、合計六百二十余戸に及んだ。しかし、強酸性土壌の原野は、小松と笹根に覆われ、洪積層の石礫が多く、開墾は困難を極めた。その年の秋の収穫は種子代にも足りず、入植者の中には配給食糧も得られず、蛙や昆虫類を捕食している者さえいた。入植者自身が所有していたわずかなお金も使い果たし、県費の補助は思うに任せず、配給物さえ買えない状態であった。また、開拓地の古老によると、戦前、開墾地が爆撃演習場であったため薬莢(やっきょう)がたくさん落ちており、これを拾い集め、売って生活の足しにしたとの話である。昭和二十一年十月二十六日の『静岡新聞』は、入植者の窮状を次のように報じている。

昆虫で飢ゑ凌ぐ入植者 農業会浜松支部救援に起つ

〔浜松発〕三方ケ原開墾地に鍬を握つてゐる二千余名の引揚者、復員者は全くその生活に窮し、中には小鳥や昆虫類まで食べて飢ゑをしのいでゐるものもある有様で惨状言語に絶してゐる これが救援は刻下の緊急事となつてゐるが、農業会浜松支部では同胞を救へと、管内全農家に呼びかけ、目下収穫中の米を一人一握りづゝ無償供出を要請する運動を展開、各方面の同情を得てゐる 又国立浜松病院ではこの哀れな人達のために来る廿八、九両日無料健康診断を行ひ、病状のよくない患者は順次入院させる事となつた

開拓者の窮乏はこの後も続いたので、三方原村議会は、次のような請願書を県へ提出している(『新編史料編五』 五産業 史料117)。

請願事項

一、開拓者に対し向ふ五ケ年間国税・県税の免除

二、開拓者に対し向ふ五ケ年間供出割当を行はず、開拓者の自由意志による供出方法

三、開拓者の供出は超過供出と見なし、買上げは超過供出価格とし開拓者の経済的自立を早める策を計ること

四、開拓者の苦境救済のため、営農資金として県費中より一戸に付昭和二十三年度壱万円、昭和二十四年度壱万円、昭和二十五年度壱万円、計参万円を貸付けること

五、生活保護の一割の村費負担を県に於てすること

入植者が、このような窮状に陥った理由は、国策として行われたにもかかわらず、計画自体綿密性に欠け、入植者が自活していけるだけの施設や援助などが極めて不備なものであった。そのため、開拓の労苦はすべて入植者に転嫁されることになった。その上、入植者の多くが鍬の持ち方も知らない戦災者や復員軍人であったため人一倍苦労せざるを得なかったのである。

そこで、政府は二年後の昭和二十二年十月に、それまでの緊急開拓事業実施要領(第一次計画)に替えて開拓事業実施要領(第二次計画)を打ち出し、再出発することとなった。この改訂の目的は、第一次計画が計画通りに行かなかったことを認識し、その上に立って、事業の長期計画化と営農問題の重視を図るものになった。第二次計画の特徴は次のようなものであった。

(1)事業の緊急対策的な性格が弱められ、長期的性格が与えられた。

(2)失業対策事業としての社会政策的色彩が薄れ、入植者の生活安定を重視し、また増反農家の積極的増加計画が打ち出され、より生産政策的色彩が強められた。

(3)土地改良事業の比重を強め、耕地拡張から反当収量の増大に転換した。

この第二次計画で制定された開拓者資金融通法や開拓事業実施要領が昭和二十三年から次第に具体化されるようになり、営農資金、開墾補助金、住宅資金として開拓農家に融資されるようになってきたが、現実には一戸当たりの貸付額は非常に少なかったのである。さらに昭和二十四年のドッジ予算では農業公共事業費が大幅に削減され開拓行政が後退していくなかで、開拓農民は厳しい状況におかれ離農する人々も増えていった。

表2-30 三方原開拓の地区面積及び計画開墾面積 (単位:町歩)

出典:『三方原開拓建設事業の記録』より作成

| 工区名 | 地区面積 | 開墾面積 | ||

| 開田 | 開畑 | 計 | ||

| 三方原 | 1,320.58 | 435.00 | 476.00 | 911.00 |

| 浜松 | 432.00 | 387.32 | 387.32 | |

| 葵 | 60.29 | 49.95 | 49.95 | |

| 西川 | 68.84 | 40.00 | 20.05 | 60.05 |

| 中川 | 60.00 | 51.07 | 51.07 | |

| 計 | 1,941.71 | 475.00 | 984.39 | 1,459.39 |

図2-35 三方原開拓建設事業地区位置図