戦後の深刻な食糧難に対処するため、政府は食糧の増産計画を実施する一方、主要食糧(米や麦など)の供出の徹底を図るために食糧管理法(昭和十七年施行、以下、食管法と記す)に基づいて一連の措置を講じた。しかし、農業生産力の低下と引揚げや復員等による人口の増加、配給をはじめとする流通機構の混乱により食糧不足に一層拍車がかかった。このため、東京、大阪などの都市部の住民は、やみ取引で(食管法や物価統制令に違反して)食糧を入手するために、買い出し客として農漁村に殺到するようになった。このなかには、大量に買い出した食糧を都市部に運び高値で販売することにより暴利をむさぼっていたやみ屋と呼ばれる者も少なくなかった。東海道沿線では、穀倉地帯である磐田・浜名両郡を控えての浜松市は、やみ物資の集散地の一つであった。このため浜松署は、たびたび浜松駅等で主要食糧買い出し取り締まりを実施し、やみ屋を検束するとともに、やみ物資の強制買い上げなどを行わなければならなかった。

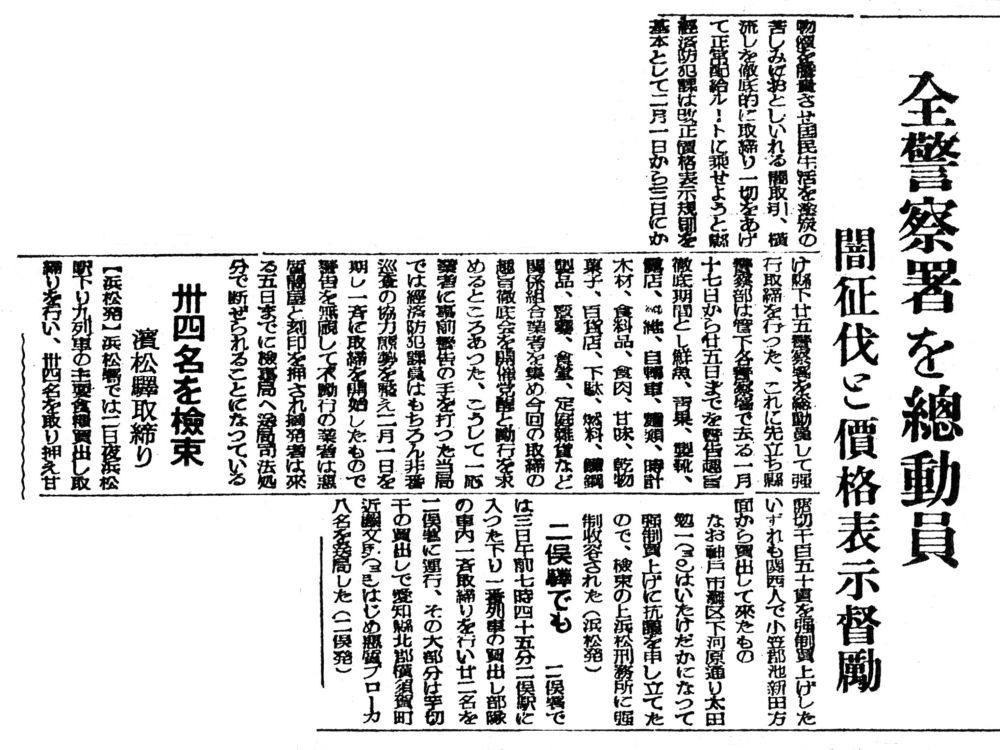

図2-38 やみ取引取り締まりの様子を伝える新聞記事

食糧不足の緩和により、静岡県全体のやみ取引の検挙数は、昭和二十三年をピークに減少に転じた。二十七年度までに米を除く主要食糧が食管法の対象から外され、物価統制令による統制もほぼ撤廃されると、やみ屋も浜松駅から姿を消した。