浜松市は二十七回にも及ぶ空襲と艦砲射撃により旧市街地の大部分を焼失した。家を焼かれた市民は戦後になって防空壕に住んだり、焼け跡の廃材やトタンを組み合わせて造った急造のバラック(粗末な仮小屋)で暮らす人が多かった。政府・県・市はこれらの人々に対して二部屋・六坪(十九・八㎡)で千円、続いて厚生省型簡易住宅(甲型七・五坪)を二千六百円で売り出した。千円バラックについては当時の思い出として『わがまち文化誌 浜松中心街の今昔中央・北・東地区』に次のように出ている。

軍隊が解体され、父も家にいるようになった。これは、同時に職を失ったことである。そこで、父は軍隊に入る前の仕事を立ち上げるため知人を回り、情報を集めていた。そうする中で、浜松市が斡旋する千円バラックの希望者を募集することを知って、申し込んであった。九月のはじめ、住宅を施工する業者から抽せんに当ったことと、九月十五日に工事をするとの連絡があった。父と私は、瓜内から焼け跡に通(かよ)い、三日間かけて瓦礫を片づけ整地した。工事当日は材料が運び込まれ、数人の職人が来て作業をした。焼け跡に残っていたコンクリートの基礎の上に、土台になる角材を組みながら据(す)え、固定することから始めて、一日で仕上げてしまった。

出来上がったバラックは、窓や雨戸そして、台所・風呂場・押し入れのない簡素なものだった。それでも、屋根は切妻で半紙大の板を瓦をふくように並べてあった。建物の四方はベニヤ板を張り巡らせてあり、軒下には霧よけが付いていた。離れた位置から見たシルエットは立派な平屋の一軒家である。

この住宅は間口が三間(げん)(五・四メートル)奥行き二間(三・六メートル)で六坪(畳十二枚分)の広さである。そのうち、部屋の部分は畳が八枚分の広さで、全面ベニヤ板が張りつめてあった。残った部分は土間になっていて、畳四枚分の広さだった。土間の表側(おもてがわ)と裏側(うらがわ)には出入口が設(もう)けてあり、どちらも内側に板戸がはめてあった。このほかに部屋の表側(おもてがわ)には窓の代わりに明かり取りがついていた。明かり取りは、ベニヤ板に桟を打ちつけた板戸を横にして、二枚が左右に並ぶように鴨居(かもい)へ蝶番(ちょうつが)いでつるしてあった。この戸板を棒のような物で内側から押し上げると開き、押し上げる物を外(はず)すと閉まる仕組みになっていた。板張りの部屋には太藺茣蓙(ふといござ)を敷いて畳がわりにした。水道が使えたので助かったが、電気は通じていなかったのでランプを使うことにした。

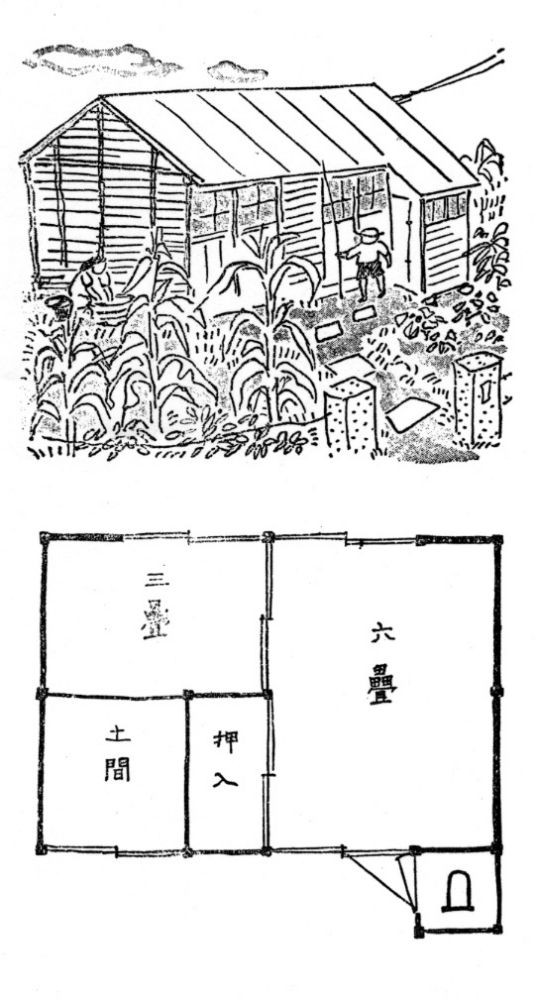

昭和二十年十月から十一月にかけて厚生省型(甲型と乙型)が建てられることになった。これは六畳と三畳に押入れ、台所、便所が付けられており、甲型は二千六百円であった。ただ、資材不足と人夫の食糧不足で建設戸数は計画通りにはいかなかったようだ。

鈴木良が磐田郡光明村山東の疎開先から池町の仮設住宅に帰ったのは昭和二十一年二月十一日のことであった。同年二月二十六日の日記は終戦約半年後の市内中心部の様子を克明に記している。「方二里に及ぶ都心の赤肌を中心に、四方に放射した街路の地肌にくぎられたここ中都市の地肌に終日ししとして石を拾ひ、瓦を拾ひ、煉瓦を拾ひ、焼けトタンを拾ひ集める市民、細かく区画された大地の一こま一こまが赭く、黒く、白く、地肌をあらはに陽を反射してゐるかつて歴史の中にこれほど一時に同じ型の小屋が都市の街路に沿って低く細かく建てられた事があったであらうか。しかも小屋の土台といふ土台は、素人の家人の手による工夫努力の土木工事であるのだ。煙突のない小屋にけぶる朝餉夕餉の煙に戦災市民の生活がうごいてゐる。」

また、昭和二十一年三月二十六日の日記には「戦災地の春」と題して「こんなに草の芽が恋しく思はれた日がかつて誰人にあったであらう。まして焼跡に蒔いた一粒の白菜、一粒のどじゃう豆、一粒の大根の芽立ちをこんなに待ちあぐみ待遠しく思った人がどこにあったであらう。…妻と共に日々の余暇を焼土におろして耕した赭い畑に春の芽立ちを宵々語らふこの睦しさ、私の過去の生活にこんなにも睦しい語らひの一時がかつてあったであらうか。」とあり、小さな菜園を作っていたことが分かる。しかし、この菜園の野菜の収穫時の日記には野荒しに悩まされたとも記している。八月六日の日記には、「自由の家」と題して次のように記している。「どこからでも見通しのきくわが家である。…窓からは蝶が舞ひこむ、蜻蛉が舞ひこむ、バッタが跳び込む、蟋蟀が跳込む、ぎじくがはひあがる、むかでが頭を出す、蜘蛛や鼠の顔は申すに及ばずといったところである。風呂を一あびしようと思って裸にならうとするのだが、身の置き場がない、家中どこの隅に入ってもどこかの通りから丸見えなのである、唯一の隠れ所はWCより他はないといった始末である、これが私の家一軒だけといふのなら兎も角、向ふ三軒両隣り、隣保々々が何れこの仲間に入らぬ家が一軒としてないのだから愉快である。向ひの奥さんの裸体姿もこちらから拝めるし、向ふの御主人にも御粗末ながら内の裸女を御見せ申すといった扶互扶助の精神と自由平等の精神を如何にも自然に何の構へもなく出しっ放しに出し合ってゐるのだから気持がよい。」

バラックでの生活の様子が昭和二十一年十月二日の日記に出ている。「六畳に三畳といふ二間の仮住居では落着いて読書するといふ場が家から封じられてしまった。…玄関からつつぬけの三畳では来客の度に玄関番代りをしなくてはならない。雑用で来られた人に対しても全く知らん顔をしてゐるわけにはいけなくなった。勝のお友達でも来たものなら騒然たるものである。それに勝一人でも私ひとりの仕事はなか〓させてくれない。遊び相手にひっぱられたり、何かねだられたりして勝の眠らないうちは三畳は決して私の書斎にならない。」と仮住居での暮らしぶりを記している。この六畳と三畳だけの家はしばらく続くことになる。

個人の家ばかりか、市内の商店のほとんども二千六百円住宅で、住まいと店舗を併用した平屋のバラック建てであった。ただ、一軒だけでなく隣同士で大きな看板を取り付け、商店らしい街並みに見せる工夫をしていた(『行きたくなる、歩きたくなる そんな街にしたくて50年 浜松商店界連盟創立50周年記念誌』)。

図2-49 千円バラック

図2-50 二千六百円住宅の俯瞰図・平面図