後藤一夫を中心とする詩誌『詩火』の創刊は、昭和二十一年十月、敗戦の約一年後のことである。後藤は、浜松師範学校出身の教師で、当時は浜松市役所教育課勤務(後に市内の小学校長を務める)であった。彼の経歴については、『後藤一夫全詩集』巻末の「略歴をかねてのあとがき」に詳しいが、その一九四五年のところに、「年末、個人誌『えご』を謄写版にて発刊」とある。これが後藤の戦後の文学活動の第一歩であった。この年後藤は三十三歳。敗戦後の浜松における、最も早い時期の文学活動を伝える史料として、まずこの『えご』創刊号について少し詳しく記しておきたい。

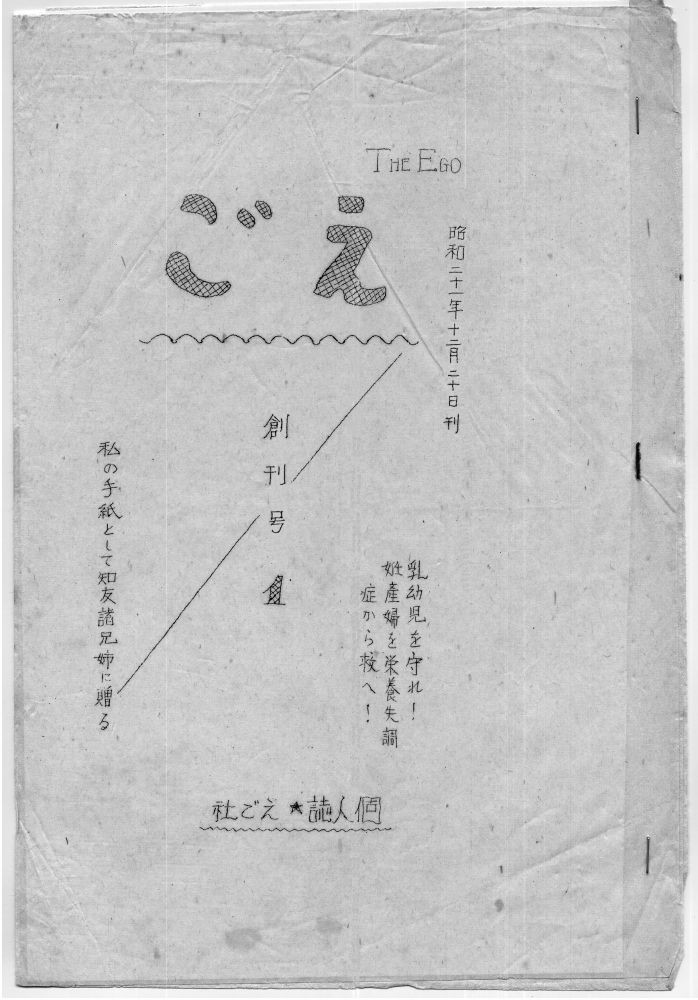

図2-56 『えご』創刊号

雑誌の体裁は、謄写版刷りで半紙二枚を袋綴じにしてあり、表紙を含めてわずか四頁。しかし、この誠にささやかな一冊から、どういう形であれ何かを書かずにはいられない、書いて世間に示さずにはいられないという、文学に携わる者の叫びのようなものが伝わってくる。表紙には、まず上段に右から大きく太く、『えご』と誌名が記され(右上に小さく「THE EGO」と添えてある)、下方右から「個人誌えご社」とある。誌名の右に縦書きで「昭和二十一年十二月二十日刊」とあるが、これは「二十年十二月」の誤り。中央に「創刊号1」、その左に「私の手紙として知友諸兄姉に贈る」、右に「乳幼児を守れ!妊産婦を栄養失調症から救へ!」とあって、敗戦後四カ月の世相、また筆者の置かれた生活状況を伝えている。表紙裏側に記された「えご発刊に就て」の全文を引用しておく。

小さい花に渇仰することがある。名もしらぬ花が光をもち蔭をもち、いとなみを続けることに対して、驚きを覚えることも間々ある。いさゝかも外界に対して関聯を主張してゐないこの花がその在ることによつて萬物の構成の一因子をなしてゐるその成生の見事さ、凡てが暗黒の中にばらばらに消滅した時、突然外的衝動によつて一変貌したとする時、その一茎の捧げる真の「空」に迄到達した愛をみたいものだと思ふ。そんな事を不図感じて、多少頬のあからむのを覚えた。

一言で言うならば、「真の愛の希求」それが戦後の後藤の文学的出発であった。作品として詩「空」(竹月冬)、詩「史」(後藤一夫)、俳句(鈴木藤谷、後藤一夫)があり、後藤の執筆と思われる雑記として「高見順氏の手」と「浜松文化聯盟に就いて」の二文がある。

『えご』第二号が、創刊号とほぼ同じ体裁で発行されたのは、昭和二十一年一月十日である。創刊号発行からわずか二十日後のことであるところに、当時の後藤の文学活動への内的欲求がいかに強烈であったかがうかがわれる。また、第五号の後記末尾には「闘ひは文学の上で致しませう」ともあって、後藤の姿勢が真剣勝負そのものであったことが分かる。雑誌は、毎月中旬に一回ずつ発行されたが、第七号(昭和二十一年六月刊行)で終刊となった。

しかし、後藤はこの個人誌を同人誌へと発展させる。『えご』の終刊の辞に『詩火』と『浜松文学』の二誌の創刊を予告し、昭和二十一年十月、菅沼五十一、浦和淳(本名小池誠二)の二人と共に詩誌『詩火』を創刊した。(『浜松文学』については、詳細は不明であるが、『詩火』3(昭和二十一年十二月発行)の受贈雑誌の一覧に『浜松文学』の名前が見える。)残念ながら、浜松市立中央図書館に『詩火』の創刊号は残されていない(表紙の写真のみ存在する)ので、第二号について見ておく。活版印刷でB5判、本文十二頁。表紙絵は創刊号と同じで、誌名を具象化したと思われる版画(炎の周りを飛び巡る二匹の蛾)が使われている。『詩火』は「しび」と読ませるのであろう。編集兼発行者は後藤一夫。発行所は静岡県浜松市高林町三一、後藤方、詩火社。末尾に隔月一回発行とある。掲載作品は、詩十二編(一編はボードレールの詩の訳詩)と評論一編(松尾邦之助「戦争とヨーロッパ文芸」)。詩火社では、詩誌とは別に『えご通信』なるガリ版刷りの会報を出しており、その№9(昭和二十一年十月一日発行)に同人住所録があって、次の十二名の名前がある。

堤津也子(京都市)、牧開治(浜松市)、竹月冬(名古屋市)、浦和淳(浜松市)、竹岡光哉(静岡県下田町)、菅沼五十一(浜松市)、藤真沙夫(福岡県)、広瀬三郎(茨城県筑波郡)、柊修子(兵庫県芦屋市)、岡本美致廣(長野県諏訪郡)、西田春作(福岡県戸畑市)、後藤一夫(浜松市)。このうち、浜松市在住はわずか四名で、後の八名が他地域であることは意外であるが、後藤の詩人としての交友関係が全国的なものであったことを伝えている。第二号に後藤は詩二編を寄せている。そのうちの一編「かいえ」を引用しておく。

か い え

後藤 一夫

日日の手帳に

美しい頁は折りまげられる

鶴の羽根のやうに

そして 彼女らは翔びたつ

その跡に 汚れた世界が殘る

インクが荒れて

この騷ぐ文字をふと讀み直すために

私は一日の眼鏡を拭く

きりきりと

灯の方へ 明日の解決を招く

このほか、この時期の後藤の実績としては詩集『手帖』(昭和二十二年)の刊行がある。これは限定二百部B6判本文五十八頁、詩三十編を収める。発行所は詩火社。表紙絵は山内泉。巻末の目次に「昭和八年以降・作品」とあり、ほとんどが戦前の作品と思われる。なかに「かいえ」(フランス語、手帳の意)なる作品があり、集名はこれに基づくと思われる。なお、この詩は、先に引用した詩「かいえ」の初めの四行そのままである。

前記のように、第二号には松尾邦之助の評論が一編載せられているが、ここで、松尾について触れておく。松尾はジャーナリストであり評論家。東京外国語学校仏蘭西語科卒。渡仏後、読売新聞社に入社。パリ支局長を務めるなど滞仏二十余年。戦後帰国して論説委員、副主筆を務めた。日仏の文化交流に尽くし、著書・翻訳書も多い。また、彼は日本のユネスコ運動の中心的人物として活躍し、母校浜松一中(現浜松北高校)の後輩へ向けて運動への参加を呼び掛ける文章を残している(第九項参照)。『詩火』掲載の評論「戦争とヨーロッパ文芸」は、創刊号から三号まで連載された。創刊号の部分を見ることが出来ないのは残念だが、三号に掲載の部分には、日本の雑誌の傾向について「私が雑誌から受ける印象は、客観的に観た日本自身の自己解剖がないと云ふことである。あつても角度が日本的過ぎるか、或は盲目的な欧米的角度であり過ぎる。」などの鋭い指摘がある。彼は、『詩火』十七号(昭和二十四年十月号)にも「〝詩火〟を読んで」なる批評文を寄せており、故郷における文学活動に厳しいながらも温かい眼差しを注いでいる。

さて、『詩火』のその後について、残された史料から知り得る事柄を記しておく。第六号(昭和二十二年十一月十日発行)の奥付に、編集発行人が小池誠二(ペンネーム浦和淳)、発行所が詩火社(小池方)に変わっているが、そのいきさつ等は記されていない。二十八号(昭和三十四年九月一日発行)の表紙には「準備号」とあり、発行所は詩火社後藤方で、後記に次のようにある。

「詩火」の再刊をめざして、新たな情熱をかきたてたい。かつての前衛「詩火」の風貌を、なお内在する詩精神の発火によって、再構成できないか。準備号の、気鋭を待つ口火はまた一つここに放たれたのである。その後、同人の間で組織・雑誌の内容について話し合いが行われ、雑誌は後藤を中心に新しく『浜松詩人』として出発することとなった。第一号の発行は昭和三十四年十月五日で、七十八号(昭和四十七年十一月一日)まで続く。

以上、後藤一夫の終戦直後の活動を中心に見てきたが、その後も彼は浜松を代表する詩人・童謡作家として活躍する。詳細については、第三章第九節第一項に記す。