昭和二十三年十二月(二十四年一月一日付)、文化雑誌『地方文化』が、浜名郡長上村下石田の鈴木ゆすら(本名=八郎)の手によって発行された。

戦前の鈴木は、原田濱人の句誌『みづうみ』に所属し、俳人として活躍していたが、昭和十八年、応召してソ満国境に派遣された。昭和二十年八月八日のソ連軍の侵入により捕虜となり、三年余の過酷な収容所生活を経て、昭和二十三年十月に帰還した(後年、捕虜体験を踏まえた文章と俳句を発表して世の注目を引いた。詳しくは第三章 第九節 第一項参照)。雑誌の発行は、そのわずか二カ月余の後のことであった。敗戦後の混乱の中、用紙も割り当て制という厳しい状況の下で、たった一人で出版事業を始めたのである。しかも、表紙はカラーで、日本画の大家川端龍子の作品。執筆者と詩歌欄の選者には、浦和淳、百合山羽公、西川熊三郎、柳本城西、山内泉、川上嘉市、鈴木肇、久野仙雨、後藤一夫、原田濱人ら当地方の文化人の名前が並んでいる。前述のような状況の中で、わずか二カ月程度の期間に、これだけの陣容をそろえ得た鈴木の力量は驚嘆に値する。編集後記に「兎に角、私としては品格第一で行きたい念願です。」「品格ある雑誌とは、何も現実遊離の内容を盛るといふのではなく全然逆で、職工は職工、百姓は百姓としての切実な叫びを、正面切つて読者に訴へさす事ではないでせうか。」などの言葉があり、鈴木の目指したものが、営利を離れ地方文化の向上に寄与しようとする純粋な文化雑誌の発行にあったことが分かる。『地方文化』は、鈴木のこの姿勢の下に、昭和二十四年十二月まで一年間にわたって発行された。この間の特記すべきことの一つは、表紙絵の作者の顔触れの豪華さである。川端龍子の名前はすでに挙げたが、このほかに酒井三良、鈴木三朝、武者小路実篤、山内泉、鈴木千里(三朝の夫人)、川上如雲(川上嘉市)、松本長十郎、佐々木松次郎、古田晴久の作品が使われ、表紙の題字も、川端龍子、高島米峰、高浜虚子など中央の名士の筆跡が用いられた。執筆陣にも水野欣三郎、中村與資平、内田六郎、久野仙雨、菅沼五十一、岩崎豊、吹山保忠、斉藤謙三など多彩な郷土の文化人の名が並んでいる。

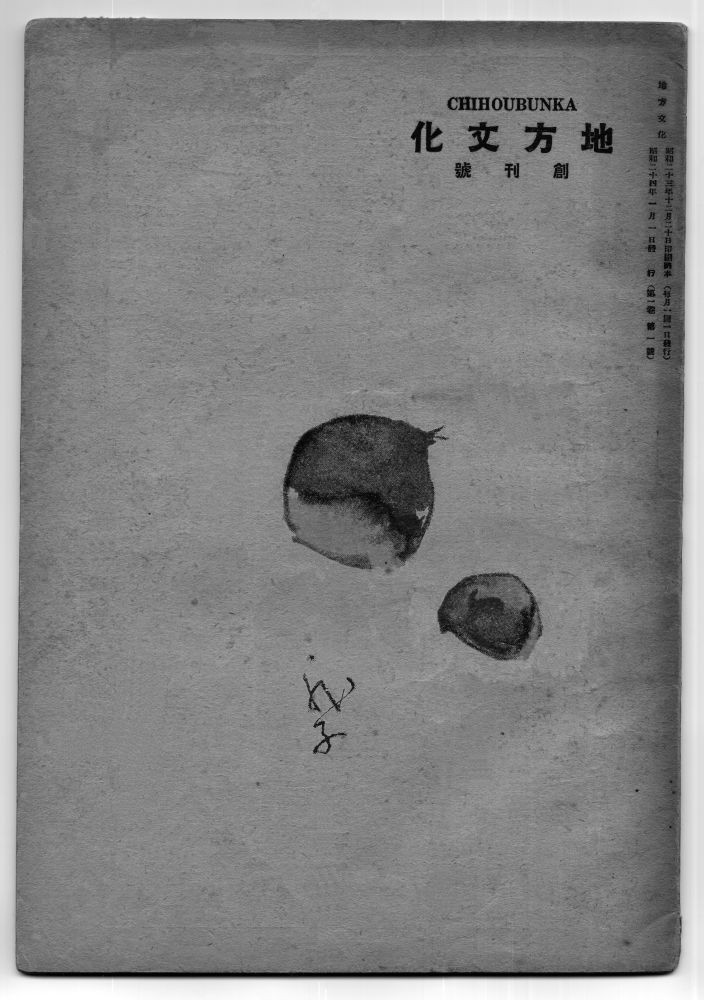

図2-60 『地方文化』創刊号

創刊から一年、十二月号の編集後記に、句誌『みづうみ』の編集を引き受けることが決まりそうで休刊しなければならなくなった旨が記され、同誌は終刊となった。期間としては一年、冊数では十二冊で終わったが、文化国家再建の一翼を担い、西遠地方に確かな文化の火を灯した『地方文化』の意義は高く評価されてよい。

この後、鈴木ゆすらは句誌『みづうみ』の編集に携わってその刷新に努力し、一方で武者小路実篤の「新しき村」の思想にも共鳴し、自宅を「新しき村浜松支部」として、雑誌『新しき村』の編集をも引き受けている。その活動の具体的内容については、第三章で詳述する。