敗戦後、戦火に焼かれた浜松市内に、市民の様々な集会や催しに利用できる公的な施設は一つも無かった。学校においても、体育館や講堂など望むべくもない時代である。そこで利用されたのが、新しく出来たばかりの劇場や映画館であった。特に鍛冶町に出来た東洋劇場(昭和二十一年十一月二十日開場)は規模が大きく、歌、芝居、浪曲、漫才などの実演に広く利用されていた。昭和二十一年の同劇場の広告によれば、関東大歌舞伎(市川八百蔵ほか、十一月)、桜井潔とその楽団(岡本敦郎・牧野周一ほか、十一月)、東京大歌舞伎(松本幸四郎劇団、十二月)、年忘れ名人会(桂文治・桂文楽ほか、十二月)などの興行があったことが知られる。このほか、昭和二十二年秋、浜松市立高校に木造校舎二棟が完成した際には、その記念芸能祭が東洋劇場で催されたこと、市内の小学校の合同文化祭も同劇場で行われたことなどが記録にあり、また国鉄工機部の慰安会の会場となったことも当時の新聞記事に残されている。

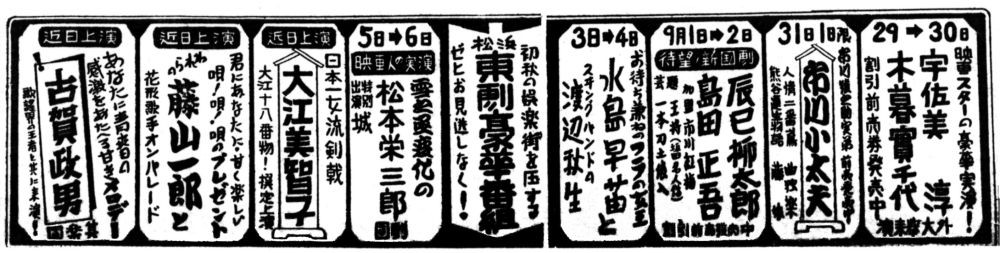

図2-68 東洋劇場興行の広告

昭和二十四年になると、利町の浜松市公会堂の修築が完成し一般に開放された。この建物は、もともと浜松市出身の建築家中村與資平の設計による、由緒ある素晴らしい建物であったが、昭和二十年六月の空襲により一部が火災に遭い、十分に機能を果たせないままになっていた。それを、市が昭和二十三年修築に着工し、翌二十四年五月に完成、六月一日から一般に開放したものである。二階には、八百五十名収容の大ホールがあった。ここを会場として、音楽会やピアノリサイタル、ファッションショーなど様々な催しが行われたことを当時の新聞は伝えている。しかしこの施設は、戦火をくぐり抜けた堅牢な建物ではあったが、戦後の文化の状況に対応するには、規模が小さく設備も不十分であった。近代的な設備を備えた、規模の大きい文化センター的建物を望む声が高まるのは昭和三十二年ごろからで、その声が浜松市民会館として実現するのは昭和三十六年のことである。なお、それに伴って公会堂は昭和三十七年児童会館に改装された。さらに科学館の落成により、昭和六十一年三月をもって閉館となり、この由緒ある建物も解体されてしまった。