遠州大念仏についての最もまとまった記述は、『土のいろ』復刊第十七号(昭和三十五年十一月発行)所載、渡瀬茂三郎の「遠州大念仏の沿革と現況」である。渡瀬は、昭和五年一月の遠州大念仏団(犀ヶ崖宗円堂に本部を置く)結成に中心となって尽力した人物。このレポートには、戦国の末期に始まったとされる大念仏の、昭和の戦後までの数百年間の盛衰の歴史が記されており、戦時中、この行事の存続が危ぶまれた時の様子が実感を込めて次のように述べられている。

昭和十八年二月二十一日大東亜戦争完遂のため、国力総動員の要請に応え、金属回収令に従い、各組の双盤全部を本部に集め、県官立会いの上厳粛な双盤供養をして何百年間親子代々継承し、愛着の血の通った双盤に涙して何回も何回もさすったり鳴らしたりして別れを惜み供出した有様は団員ならでは理解出来ない情景であった。かくして戦勝の暁には必ず新らしく鋳造することを期待し再会を誓って本団の運営を休止したのであるが、遠州大念仏もこれで全く姿を消すのではないかと思った。

その後のことであるが、戦後の昭和二十一年、戦死者供養の大念仏再興の声が起こり供出双盤の払い下げ運動となる。県庁や金属回収会社に当たったが、辛うじて残されていたのは尺一(口径一尺一寸)、尺二(口径一尺二寸)位のものばかり。昭和二十二年ようやく大念仏修行が再開された時、元のような尺六(口径一尺六寸)の双盤の鋳造が決まった。しかし、物資統制中である上、鋳造経験のある工場は戦後の必要物資製造に忙しくて引き受け手がない。ようやく浜松のある工場で鋳造してもらうが、昔のものと比べて音色が十分でない。三重県下の業者の新製品が入り、満足ゆくものとなるのは統制解除後のことであった。組の数は一時、戦前に勝る八十組を数えたが、昭和三十五年の時点で七十組であった。

このほか昭和三十二年、呉松の大念仏と滝沢の放歌踊が静岡県の無形文化財に指定された。

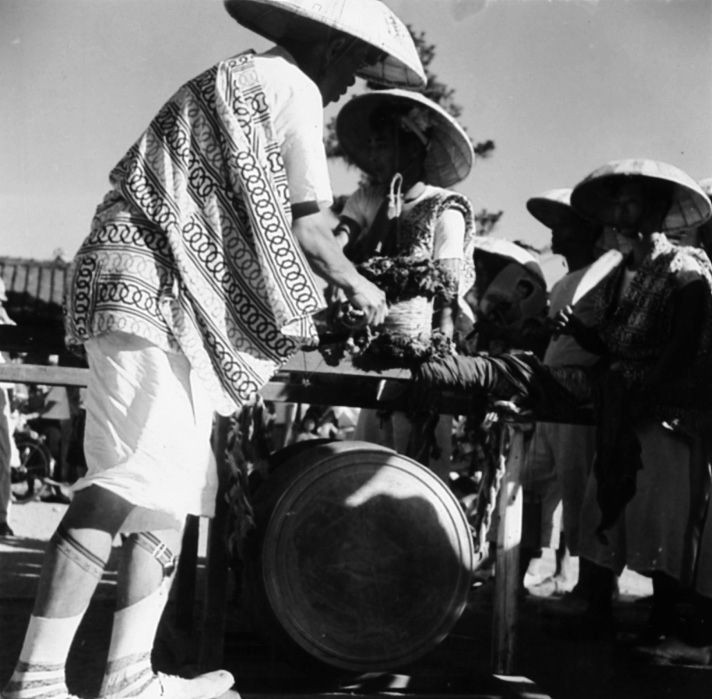

図2-69 遠州大念仏(昭和31年 犀ヶ崖)(1)

図2-69 遠州大念仏(昭和31年 犀ヶ崖)(2)