戦前から戦後にかけて、「森の水車」(米山正夫作曲、高峰秀子歌)や「かえり船」(倉若晴生作曲、田端義夫歌)など、歌謡曲を中心に数多くの作詞を手掛け一世を風靡した清水みのる(本名=實)は、浜松の出身である。明治三十六年、浜名郡伊佐見村(現浜松市西区伊左地町)に村医の次男として生まれ、浜松一中(現浜松北高校)に入学。このころに文学に目覚め、一方では、柔道・剣道・水泳などでも活躍。喫煙問題をきっかけに退学後、立教大学文学部英文科に進む(大学では水泳部のキャプテンを務めている)。このころから詩を書き始め、詩人佐藤惣之助(「赤城の子守歌」、「人生劇場」、「湖畔の宿」の作詞者)に師事、本格的な詩人を目指したこともある。大学卒業後、昭和六年日本ポリドール蓄音器商会に入社。荷造り発送部などで働きながら作詞家の道を歩み出す。同十四年、歌手として入社した田端義夫のデビュー曲の作詞を担当。それが「島の船歌」(倉若晴生作曲)でヒット。前記「森の水車」は、同十七年の作品で、故郷伊左地川周辺にあった水車小屋をイメージして作ったという。ただしこの作品は、戦時中ということもあってヒットするには至らなかった(これが、戦後の昭和二十六年になって、荒井恵子がNHKの「ラジオ歌謡」として歌ったことにより大流行する)。軍隊生活を経て戦後はテイチクレコード会社に入社(後、日本ビクター会社に移る)、田端義夫のヒット曲「かえり船」、「かよい船」(いずれも倉若晴生作曲)などを作詞、昭和二十二年の菊池章子のヒット曲「星の流れに」(利根一郎作曲)では、歌詞の一節「こんな女に誰がした」が流行語になった。このほか「月がとっても青いから」(陸奥明作曲、菅原都々子歌)、「雪の渡り鳥」(陸奥明作曲、三波春夫歌)など数多くの作詞を手掛けた。また、彼は作詞活動の一方、歌謡曲の卑俗化を憂え、昭和二十四年に全国の歌謡曲作詞家志望者のために『歌謡レイク』という雑誌を始める。作品を募集し、清水が選び掲載するというもので隔月発行。これは意外にも浜松で編集・発行されていた。第三十号(昭和三十一年七月)まで発行し、後を別人に託して手を引く。雑誌のその後については不明である。このほか、彼の浜松とかかわりのある作詞としては「浜松夜曲」(田端義夫歌)、「凧揚げ音頭」(小唄勝太郎歌)などがある。

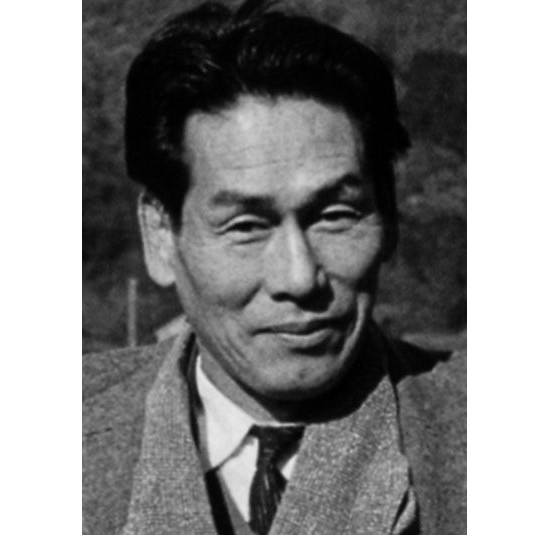

図2-71 清水みのる