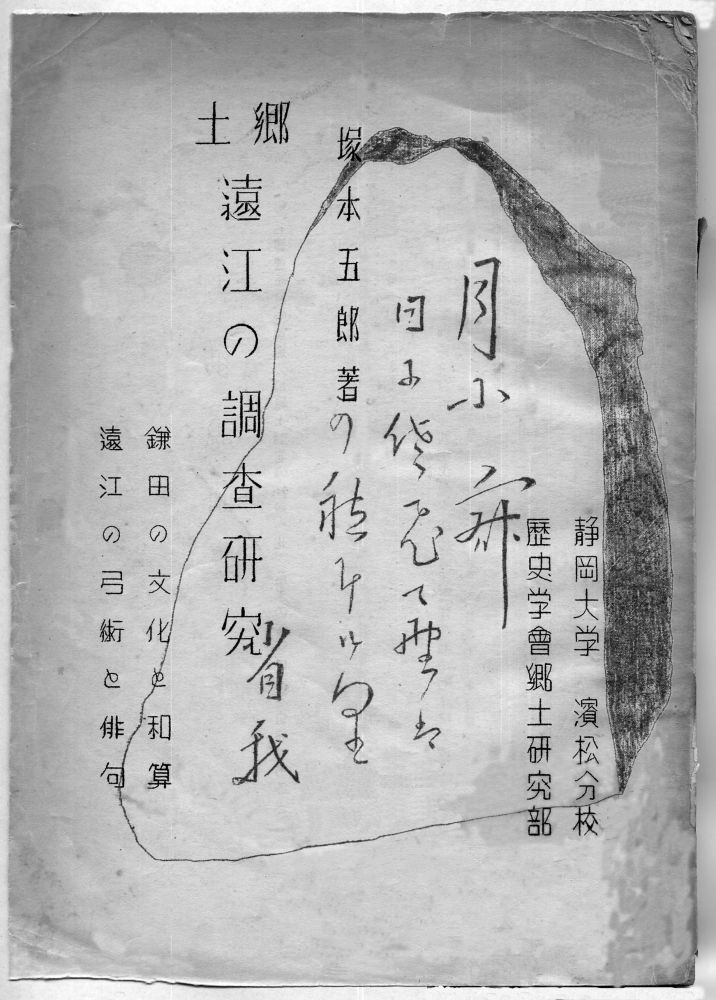

塚本五郎による郷土研究の成果として、『郷土遠江の調査研究』が刊行されたのは、前述の『遠州郷土読本』と同じく昭和二十四年(十二月五日)のことである。これは、遠江の郷土研究におけるやや特殊なテーマとも言い得る和算と弓術についてと、さらに句碑及び側面や背面に句を刻んだ墓について、筆者が精力的に綿密に調査しまとめたもので貴重な成果と言える。

当書は、第一編鎌田の文化、第二編遠江の和算、第三編遠江の弓術、第四編遠江の俳諧発句の四編から成る。このうち第一編は、第一章御厨村鎌田、第二章歌人と弓術家、第三章学校と句碑、第四章算法家となっていて、この調査研究は、磐田郡御厨村鎌田(現磐田市鎌田)の文化への関心が研究の発端となっているのが分かる。自序によれば、和算については昭和十年前後に調査したもの、弓術については昭和二十年前後に調べたもの、句碑及び句のある墓については昭和二十三年から翌年にかけて調査したものという。内田旭が序を寄せていて、この研究の価値を認めた上で「この資料を集めるに、悉く実物につき、その家につき、その弟子につき、丹念に調査されたことは、全く現代の学問的研究法を適用したもので、この点については、大いに敬服するところである。」と述べている。

塚本は、当時静岡大学教育学部浜松分校の教官であって、静岡第二師範学校が大学昇格祝賀記念展覧会を開催するに当たって当調査はまとめられている。なお、当書は孔版による印刷である。

翌昭和二十五年になると、遠江郷土研究会が復活する。会誌の第一号(昭和二十五年九月五日発行)巻末の「本会記事」に復活までのいきさつが書かれていて、前述の『遠州郷土読本』の刊行が会復活の一つのきっかけとなっていることが分かる。また、この記事には、戦前の昭和五年、山崎常磐を会長に内田旭を副会長として同会が発足して戦時中に自然解消するまでの歴史が詳述されている。会の世話人は、原田和(磐田郡東浅羽村)、西郷藤八(小笠郡平田村)、渥美静一(浜松市栄町)、内田旭(浜松市野口町)の四人。会誌の発行所は遠江郷土研究会で、これは内田旭方であった。第一号には、会員名簿が添えられていて、六十七人の名前が並んでいる。内訳は浜松市十八、浜名郡八、引佐郡十、磐田郡十、小笠郡二十、榛原郡一で、ほぼ遠江の全域から幅広い参加のあったことが分かる。第一号の内容は、講演・研究・銅鐸調査・報告の四章に分けられて、十六編が掲載されている。このうち銅鐸調査の章には、四編が寄せられていて、創刊号としての特集の観がある。第二号では志戸呂焼が特集的に扱われている。当誌は二号までで終刊となった。この二冊は浜松市立中央図書館に所蔵されている。

図2-75 『郷土遠江の調査研究』