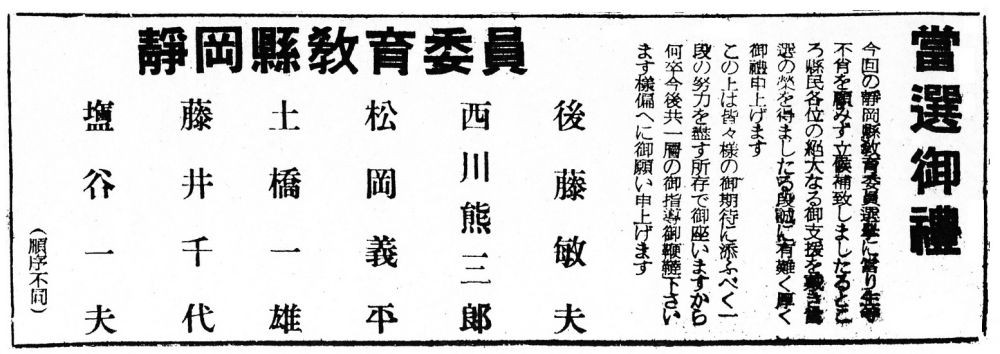

『米国教育使節団報告書』の第3章に「初等および中等学校の教育行政」という項目がある。この中で、これまでの教育は文部省の権限があまりにも強く、国家による教育統制がなされていたとし、公立の初等および中等教育の管理に対する責任は都道府県や市町村に委ねることを提唱した。そして、都道府県や市町村は、政治的に独立し、民衆の投票によって選出された教育委員による教育委員会を組織し、ここが公立諸学校を全般的に監督することを勧告したのである。この報告を受けて日本側の教育刷新委員会は昭和二十一年(一九四六)十二月二十七日の第一回建議で、これまでの教育の反省とこれからあるべき事柄として六つを挙げている。それは、官僚的画一主義と形式主義の是正、公正な民意の尊重、教育の自主性の確保と教育行政の地方分権、学校教育と社会教育の緊密化、教育財政の整備などである。そのために市町村および府県に教育委員会を置くことを建議したのである。また、教育基本法第十条にも同じような趣旨が述べられている。これらを受けて教育委員会法が昭和二十三年七月五日に成立し、同十五日に公布・施行された。静岡県の教育委員は発足時は七人、このうち六人は住民の選挙で、一名は議会で選出することになっていた。県教育委員の選挙は九月四日に告示され、十三名が立候補した。九月二十日には浜松郵便局前で「教育委員会にどんな人を選ぶべきか」というNHKの街頭録音が開かれたが、これには何と約一千人が参加し、「少くも一人か二人は婦人委員が必要です」など様々な意見が出され、教育委員選挙に関心が高まりつつあった。十月五日の投票を前に小林県知事は「…学校の管理も、教育政策の樹立も、教職員の人事も、その他予算の見積りなどの行政は文部省や県の権限から離れて、われわれが選んだ委員が構成するわれわれの委員会の会議によつて執行することになるのであります、これは日本教育史上画期的な大事業であり、…」と選挙の意義の重大さを県民に訴え、棄権のないように呼び掛けた(『静岡新聞』昭和二十三年十月五日付)。浜松市から立候補したのは遠州鉄道株式会社の取締役で、教育に深い関心を寄せていた西川熊三郎であった。西川は浜松市や浜名・引佐両郡で圧倒的な強みを見せ、六人の当選者中二番目となる十一万五千票余を獲得した。袋井町出身で後に代議士となった塩谷一夫も当選した。この日の投票率は静岡県全体では約七十三%と教育委員会への関心の高さをうかがわせた。この日は清水市と富士宮市の教育委員選挙も行われた。

こうして静岡県教育委員会は昭和二十三年十一月一日に発足、いろいろな規則や規程、人事の決定などを行った。一方、市町村の教育委員会については五大市(大阪・京都・名古屋・神戸・横浜)は県と同時期に設置することとしたが、それ以外は昭和二十五年十一月一日までに設置すればよいとの決まりがあった。これは小さな市町村では財政力が弱く、新たに一つの委員会をつくるとなるとその裏付けとなる経費が負担できないという一面があったのである。西遠の各町村はこの教育委員会をどのようにつくったらよいかを検討するため、地方教育委員会準備委員会を設置した。昭和二十四年四月には中ノ町・北庄内・飯田をはじめ、西遠の五町村長は富山県の町の教育委員会の実情調査を行った。その結果の報告をもとに討議した結果、数カ町村を一つにしたブロック別に設置するのが最良であるとの結論となった。ところが、文部省は五月になって設置期限をさらに延長し、昭和二十七年十一月一日にするとの改正案を提出し、五月に成立した。浜松市や西遠の各町村は昭和二十七年設置の方向に向かったが、県内では静岡・磐田・吉原の三市が二十五年十二月に設置することにした。

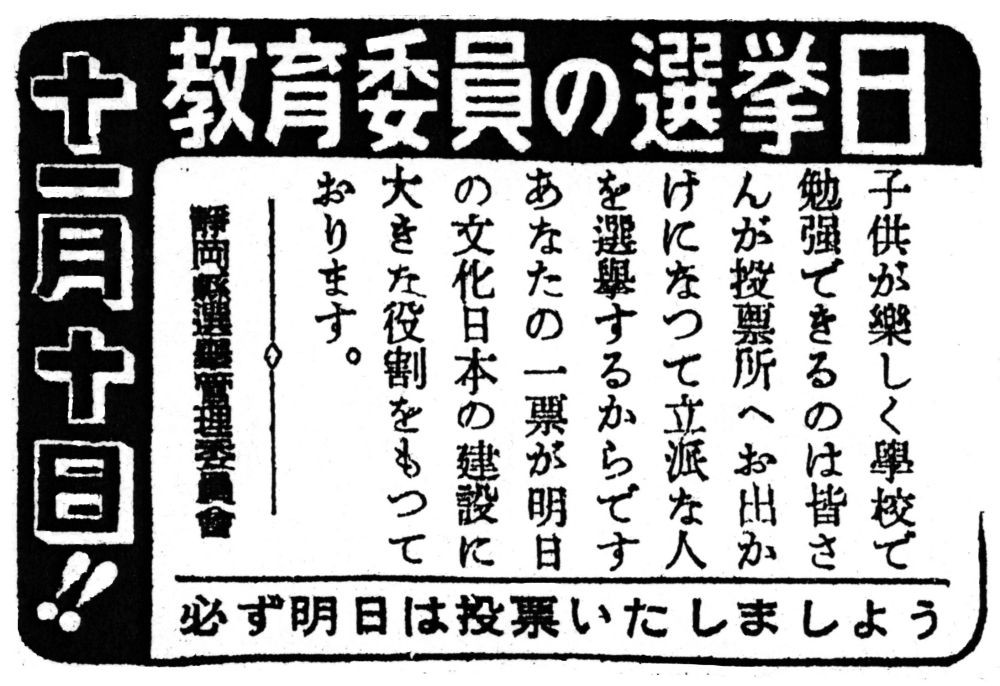

県教育委員会の委員改選が昭和二十五年十一月に行われたが、地元からの立候補者がいなかったためか浜松市の投票率はわずかに三十五・六%(ただ、伊佐見村は投票率が九十九%という県下一の成績を収めた。)で、『静岡新聞』の見出しには「未曾有の悪成績」とあり、記事には「予算の裏付けなく仕事も出来ない教委の存在に対する大衆の鋭い批判の現われと見られる」と出た。この記事は一面では当たってはいるが、当時まだ大衆が民主政治や教育のあるべき姿を真剣に考えていなかったという点も指摘できよう。

図3-13 静岡県教育委員 当選御礼(昭和23年)

図3-14 教育委員の選挙日の広告(昭和25年)