戦後の学校給食の始まりについては第二章で簡単に述べた。昭和二十四年二月に浜松市学校給食連盟が発足し、学校給食の推進母体として活動を始めた。このころ、市内にあった中学校でも給食室の建設が進み、二十四年六月から東部中学校で副食給食が開始された。これ以後、同十二月までに西部・南部・北部・中部・八幡・曳馬の六中学校で副食給食が始まった。ちなみに、東部中学校の給食費は一カ月三十円であった。昭和二十六年二月からアメリカより無償配給される小麦・ミルクを中心とした完全給食が開始されることになり、東小学校ではその受け入れ賛否方を保護者に尋ねた。この結果九十%以上の賛同があったので、完全給食実施を申請した。そして子どもたちが待ちに待った完全給食が市内の小学校十数校で昭和二十六年二月から開始された。完全給食に備えて県居小学校(今の西小学校の位置にあった)は理想的な給食室を建設してきたが、昭和二十六年一月に落成した。この給食室は県下初のガス燃料施設によるもので、ハエ・ネズミを完全に防止する二重の金網窓、理想的な調理流し場や消毒設備が完備していた。また、アルマイト新食器も整い、給食室に保管・消毒することが出来た。一カ月の給食日数は二十日を基準として、一日分の給食はパンとミルク、それに副食で、一食八円から十円程度で、六百カロリーを確保するというのが目標であった。完全給食実施に当たって問題になったのは、給食員の確保と貧困家庭の給食費負担であった。県居小学校では、正規の給食員以外にPTAから毎日四名ずつ主婦が交替で応援することにし、東小学校では給食婦二名をPTA費で雇い入れ、PTAが毎日四、五名輪番で調理を手伝うなど様々な工夫をしていた。給食費の負担問題は生活保護家庭の児童には全額給付されることになった。東小学校の調理室に掲げられた調理員の「わたしたちの心得」には次の三つのことが記されてい。「一、調理場は清潔に能率的にしよう 一、調理に栄養と愛情をこめよう 一、児童に慈眼と愛語で接しよう」(東小学校『学校給食員の歩み』)。また、同誌には完全給食の実施によって「全校児童非常によろこび、学校内が明かるくなつた」と記されている。浜松市の学校給食はこの時以来単独校調理方式で行われている。完全給食の実施は多くの機械・器具を必要とした。裁断機や皮むき機、攪拌機、洗濯機(エプロン・帽子の洗濯)、電気消毒機、新型ミルク攪拌機などが次々に入り、児童の手洗場も増設されていった。講和条約締結により対日援助が打ち切られることになると、小麦の半額とミルクの全額が児童負担となった。これにより東小学校では給食費を月額三百円にしている。小学校で学校給食が始まってから満五年、昭和二十七年になると、偏食をする児童が減り、欠席者も減ってきたという。また、児童の衛生観念が良くなり、追分小学校では最近三年間で同じ学年で体重が平均男〇・九キロ、女一キロも増えた(『朝日新聞』静岡版 昭和二十七年一月二十三日付)。また、昭和三十三年には酪農振興という国策のため、脱脂粉乳から牛乳給食に変更した。中学校においては依然副食給食のみの時代であった。南部中学校で昭和二十八年六月に実施した給食の嗜好調査によると、好きなものはカレー汁や味噌汁、これに次いで煮豆、魚類で、シチューやひじきの煮付けは人気があまりなかったという(『南中新聞』第18号)。

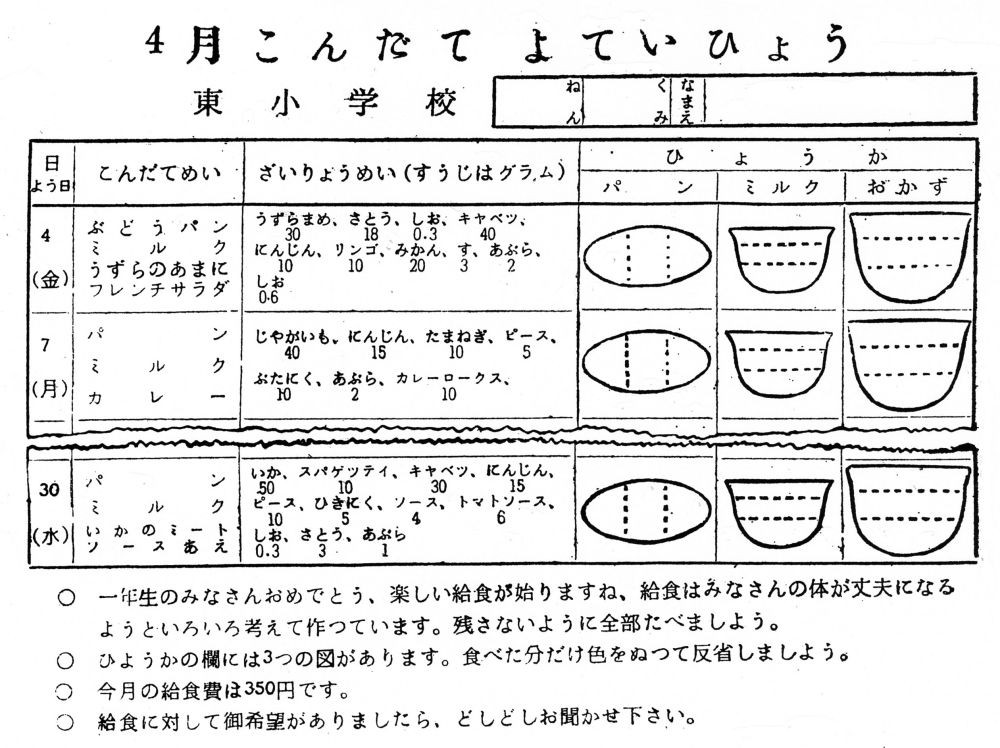

表3-6 東小学校の給食の献立表

【ミルク給食】

ところで、小学校は完全給食となったとは言っても給食の実施回数は学校により差があった。昭和二十九年一月の段階では旧市内の二十三校(附属と盲・聾学校を含む)のうち、完全給食A型(週五回)が十一校、B型(週四回)が七校、C型(週三回)が三校、副食給食のみが一校、ミルク給食のみが一校(『浜松市の学校給食』)で、合併した五島・新津・河輪の小学校は給食が実施されていなかった。また、郡部の町村の小中学校での給食は学校によって著しい差があった。入野・三方原・都田などの小学校では、昭和二十二年からミルク給食が始まった。学校によっては多少の副食を出したところもあった。芳川小学校のミルク給食は同二十五年からで、たまにはふかし芋も出たという。当時のミルクは特別なにおいがしたので、子どもたちは鼻をつまんで飲んだものだが、給食のおかげで栄養が取れ、ひもじさから救われた児童・生徒が数多くいたことは事実で、給食が学校教育に果たした役割は大きなものであった。郡部(その後浜松市に合併)の学校で完全給食が始まったのは昭和三十年代後半以降になる。

表3-7 学校給食の運営状況

出典:「浜松市の学校給食」

注:一部に誤記がある。