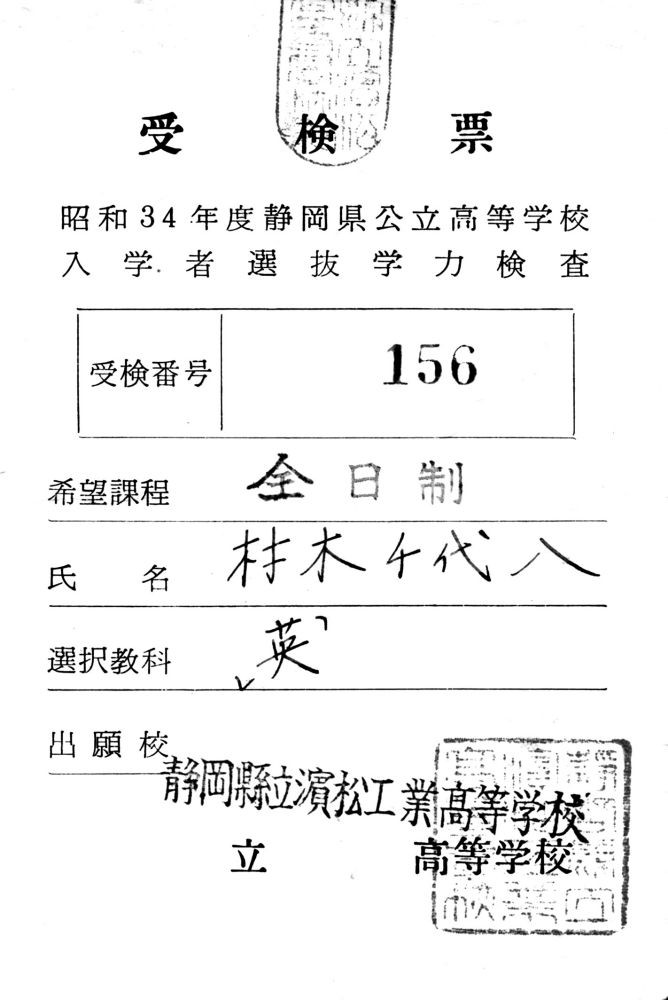

昭和二十八年二月から三月にかけて行われた公立高校の入学試験ではこれまでと大きく変わった点があった。二十七年までは学力検査(当時はアチーブメントテスト、略してアチーブと呼んでいた)を受け、その結果に基づいて高校に願書を出していたが、二十八年からは願書を出してからアチーブを受けるというやり方に変わったのである。新聞には「学力検査、戦前調に帰る」との見出しが出た。また、私立高校は公立高校の試験の日に面接などを行うという方式で、生徒は一つの高校しか受験できない仕組みになっていた。アチーブの科目は国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、職業・家庭の必修八教科であった。高校側から英語の試験も必要だとの声が上がり、選択教科(英語または職業・家庭)の一教科を入れ、九教科で高校入試が始まったのは昭和三十一年度の入学試験からであった。翌三十二年度の入試からは、生徒が進学を希望する高校で学力検査を受ける(これまでは中学校の近くにある高校で受験)ように変更された。各教科二十五点満点、九教科で二百二十五点満点の学力検査と中学校から出される報告書を基に合否が決定された。

図3-21 浜松工業高等学校の受検票(1)

図3-21 浜松工業高等学校の受検票(2)

【補習】

高校進学や就職希望の生徒を全員合格させようとの願いは中学校の教員にとっては誰にも共通した願いであった。特に競争の激しい高校入試に向けて受験のための勉強を教えるといういわゆる〝補習〟が始まったのは学校により差があるが、農村部の北庄内中学校と篠原中学校が昭和二十六年に開始した。中心部の学校の史料はないが、これより早く開始したのかもしれない。中三の補習は修学旅行が終わった六月ごろから開始するのが普通であったが、クラブ活動の大会に出る選手などは練習を終えてから出席したり、大会が終了してから参加したようだ。放課後の二時間ないし三時間の授業となるが、十月にもなると教室は薄暗くなり、電灯をともしての補習であった。この後、他校に負けまいとして夜になっても補習をする学校が続出した。篠原中学校の創立五十周年記念誌『潮騒』には「高校受験のための補習授業が放課後、2、3時間寒い教室でありました。この授業は夜まで続いたので途中授業の間に『佐藤パン』のおじさんがパンを売りに来てくれて、そのパンで一時空腹を癒して勉強に頑張ったものでした。」と出ている。昭和三十三年度、笠井中学校三年生であった村木千代八は毎日克明な日記を付けていたが、この日記から当時の補習の状況を調べてみた。笠井中学校の修学旅行が終わったのが六月八日、その九日後の六月十七日に補習の説明会があり、六月十八日から補習が始まった。六月二十日から一週間は農繁休業になったが、午前中は補習があり、六月二十九日の日曜日は静大学力コンテスト(後述)が終日行われた。七月に入っても補習は続き、修業式は七月二十五日、夏休みに入った二十六日からは午前中は補習、これが八月九日まで続いた。中旬には焼津での海洋訓練があったが、八月二十二日から三十一日まで補習があった。二学期になると、また補習が始まったが、日曜日は補習のテストや静大学力コンテストが行われるようになった。十一月の六・七・八の三日間は農繁休業だが補習とテストがあった。冬休みは十二月二十五日からだが、補習はあり、日記には「朝は八時半より十二時まで四時間、登校はかけ足で運動のために行くことにしている。みんな目の色をかえて努力している。」とある。そして公立高校の入学者選抜学力検査の行われた二月二十八日の四日前の二十四日が補習の最終日であった。八カ月間の補習であったが、彼は補習があってよかったと記している。また、三年生の生活はもっと慰め合い、助け合い、将来のことを真剣に考え合い、学校生活を有意義にして社会へ育つことが望ましいとも記している。

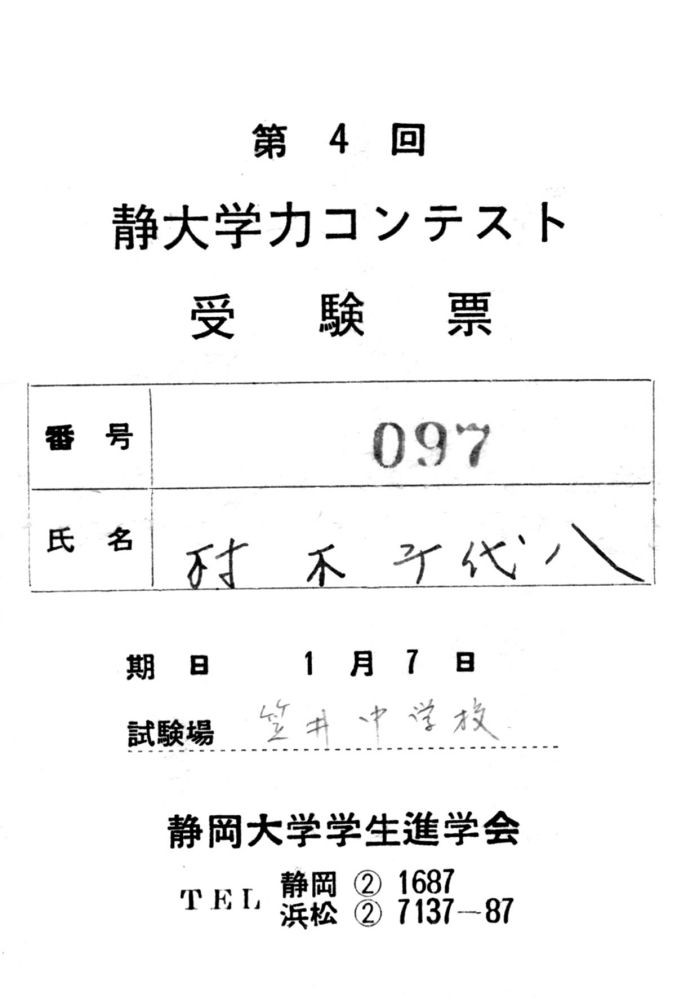

【静大学力コンテスト】

ところで静大学力コンテストとは、静岡大学の学生がつくった静岡大学学生進学会という会が県内のほとんどの中学三年生を対象に行った学力試験のことであった。これは年に四回行われ、受験者の成績が県全体でどのような位置にあるかや、志望校(課程)別の順位がはっきり示されることで、中学校にとって高校入試の合否を判断できる唯一の資料であった。特に一月の上旬に行われる第四回の学力コンテストの成績を基に、生徒・担任・保護者が協議して受験校を決めていたのである。この学力コンテストの結果をもとに徹底した指導が行われると、全体として平均した倍率となる。新聞はこのようなことを「進学指導徹底した感」と見出しを付けていた。

図3-22 静大学力コンテスト受験票(1)

図3-22 静大学力コンテスト受験票(2)