児童・生徒にとって学校生活の中で最も楽しいものは遠足である。遠足は春と秋の二回行われ、春は徒歩で、秋はバスや汽車(電車)を利用して比較的遠くまで出掛けていた。小学校では、徒歩で動物園や佐鳴湖(根川山)、中田島などへ、電車やバスを利用して奥山、三嶽山、細江公園、鳥羽山公園などへ行く学校が多かった。中学校では汽車で蒲郡、バスで粟ケ岳、御前崎、秋葉山まで足を延ばした。庄内半島や浜名郡北部の小中学校ではトンコ船に乗って新居や弁天島まで行き、潮干狩りや砂遊びを楽しんだ。昭和二十六年、北部中学校一年生の春の遠足は蒲郡であった。弁天島より西に行ったことがない生徒がほとんどで、竹島で先生が撮影した写真はもちろん白黒、その大きさは縦、横なんと三センチという時代であった。

【修学旅行】

小学校の修学旅行が始まったのは昭和二十四年ごろからのようで、行き先は静岡・清水、鳳来寺、伊良湖岬、遠くは犬山などであった。昭和二十八年から浜松市修学旅行委員会が発足し、二十九年は一泊二日で伊勢・志摩方面と東京方面の二コースに分かれて行った。西・笠井・三方原小学校などは一泊二日で伊勢・志摩方面に出掛け、北・高砂・追分小学校などは東京方面に出掛けた。昭和三十年になると小学校の修学旅行は日帰りとなり、行き先は静岡・清水方面や名古屋方面に変わった。昭和二十九年に名古屋にテレビ塔が完成すると、テレビ塔や新聞社、名古屋港方面に行く学校が増えた。小学校の日帰りの修学旅行は長く続くことになった。

中学校では北庄内や和地・篠原中学校の第一回の卒業生が昭和二十三年三月に静岡や箱根方面に卒業旅行として出掛けている。和地中学校の場合は静岡、清水、三保の松原などへ一泊二日の修学旅行に出掛けた。食糧難のころで米五合を持参しての旅行であった。昭和二十四年になると南庄内中学校は鎌倉、江ノ島方面へ行った。修学旅行の開始時期は戦災を受けなかった農村部の方が早かったようであるが、いずれにしても昭和二十五年以前はどこも生活が苦しく、修学旅行は〝夢〟のような存在であった。この時期に修学旅行が実施されたのは関係者の努力の賜物である。昭和二十六年以降になると、関西方面への修学旅行が一般的となる。浜松市の中学校は昭和二十六年ごろから幾つかのグループをつくって修学旅行を実施するようになった。南部中学校は北部中学校と組んで、昭和二十六年十月三日の夜行列車に乗り、四日の早朝に奈良駅に着き、東大寺、春日大社などを見学、その後京都に出て、二条城、平安神宮、清水寺などを回って旅館に一泊、五日は豊国神社などを見て帰路についた。夜行列車で一泊二日という強行日程では生徒の疲労が大きかったため、市内の中学校は生徒や保護者にアンケートを取り、調整した結果、昭和二十八年から夜行は取りやめ、二泊三日で関西方面に行くことになった。南部中学校を例に取ると、六月七日午前七時十五分の汽車で出発、京都には午後三時過ぎに到着、雨のため予定を変更して宿に直行、夜は新京極に出た。八日は旅館を午前七時半のバスで出発、京都市内の清水寺、平安神宮、銀閣寺、京都御所を拝観、午後は汽車で奈良に向かい、興福寺、東大寺、若草山、猿沢池と回って旅館へ、三日目は法隆寺を見て、奈良駅を午前十時にたち、京都回りで帰路についている。二泊することによって法隆寺へも行けるようになった。昭和二十九年になると市内全校が二泊三日で京都、奈良、法隆寺方面へ修学旅行に出掛けるようになり、費用の千五百円は中学校入学時からの積立金で間に合わせるようにし、服装などは新調しないように呼び掛けた。問題は各校とも二、三%程度の不参加者がいたことである。この不参加者の多くは病弱や乗り物酔いが原因で、経済的な理由は少なかったようだ。ただ、学校によっては経済的な理由で修学旅行に行けない子どものために、廃品回収で資金を集めたり、PTAの費用を捻出して不参加者を減らす努力をしていた。昭和三十年の修学旅行に際して、浜松市教育委員会は四つの注意事項(見学のエチケットを守る。見学場所の予備知識を与える。交通事故を起こさない。食中毒を防止する。)を各中学校に伝えている。これより後、市内や浜名郡の修学旅行は、二泊三日で関西方面というパターンが長く続いていった。

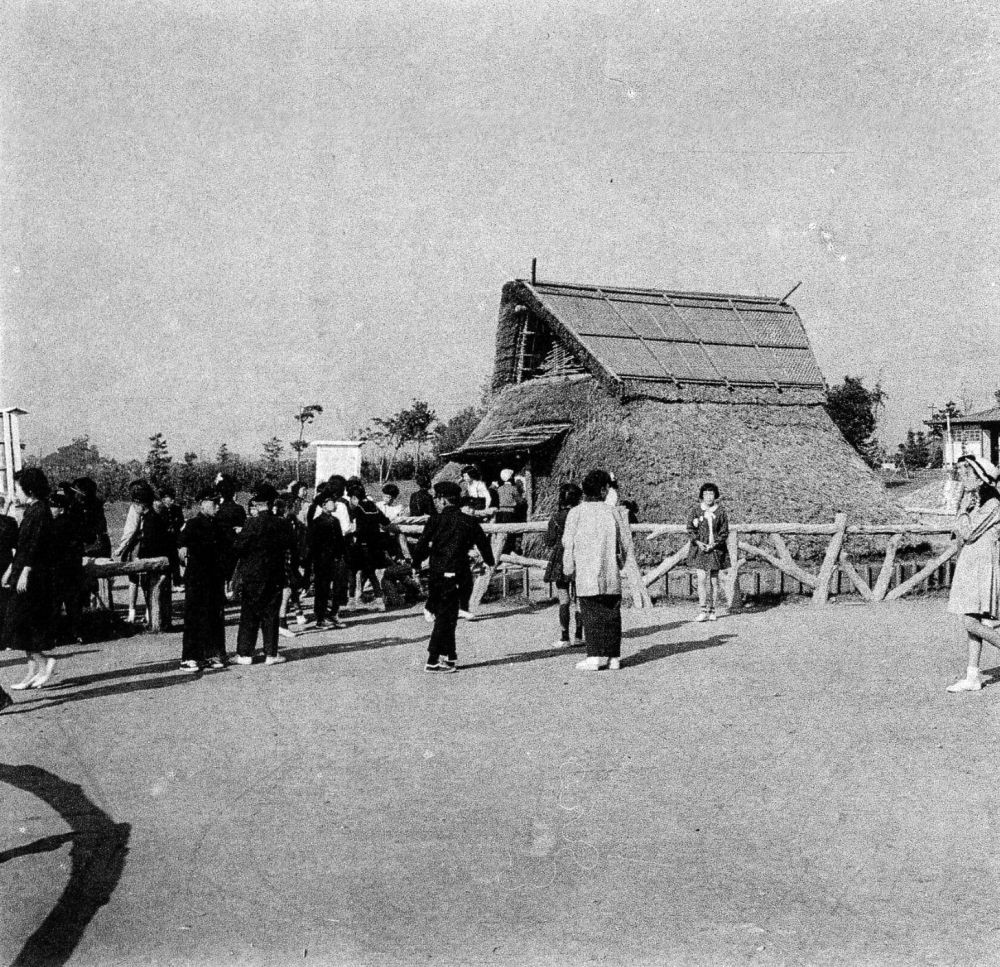

図3-23 北小学校の修学旅行