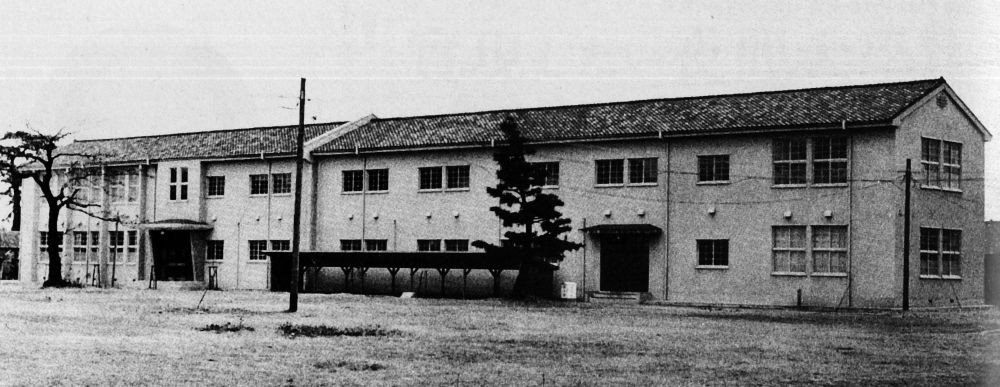

楽器や織機の生産が本格化し、また、オートバイ産業が勃興してくると、専門的な知識を持った技術者が必要となってきた。また、大井川以西の定時制高校生の向学心を満たすために夜間でも学べる大学の設置が高校関係者から要望されるようになった。昭和二十五年(一九五〇)六月、県の教育委員を務めていた西川熊三郎と浜松北高等学校の皆川英夫校長は夜間の工学部を開設するように静岡大学に陳情した。翌年の九月にはこれを文部省に陳情したが、隣接地の練兵場跡(今の和地山公園一帯)に浜松市が競馬場を設置しようとしていることが分かると、文部省は夜間の大学設置を取りやめるという強い方針を打ち出した。この競馬場設置に関しては江見節男工学部長をはじめ、多くの教官、学生が一体となって反対運動を展開したため、浜松市はこの位置に競馬場をつくることを断念させられた。これにより、夜間の短大設置運動が進み、二十七年九月には発起人会を開き、知事の賛成を経て設立促進委員会を設置し、文部・大蔵両省へ強力な実現運動を開始した。そして、十月に静岡大学は文部省に設置申請書を提出した。校舎は県や市のほか、企業や多くの人々の募金によって建設することになった。地元の体制が整い、知事をはじめとした陳情の結果、ようやく予算復活が実現し、昭和二十八年度からの開学が決まった。しかし、二十八年三月、いわゆる吉田内閣のバカヤロー解散によって設置認可や入学時期が遅れる事態となった。校舎は同年七月三十日に完成、八月一日に静岡大学併設工業短期大学部として設置が認可された。これにより、八月一日に機械科五十五名、電気科四十五名の入学式が行われた。修業年限は三年、昼間は会社や工場で働き、夜間に学ぶ勤労青年が多かった。昭和三十四年には工業化学科が増設となり、また新校舎が建設されることになったが、工費は県や地元の市町村のほか、地元の日本楽器製造や鈴木自動車工業、本田技研工業など、業界からの寄付金で賄われた。

図3-32 静岡大学工業短期大学部と門標