昭和二十八年九月以降、浜松市議会及び同商工会議所は、強力な鉄道建設促進運動を展開し、早期に関係予算計上を実現するため、期成同盟会を市単位から県単位に拡大すべく斉藤県知事に協力方を要請し続けた。この結果、同年十二月九日、静岡県庁において全県を挙げての二俣─佐久間線敷設期成同盟会(会長斉藤県知事)が結成され、同期成同盟会を中心に関係当局へ波状的な陳情が行われた。なお、浜松市議会を中心とする期成同盟会は発展的に解消することになった。

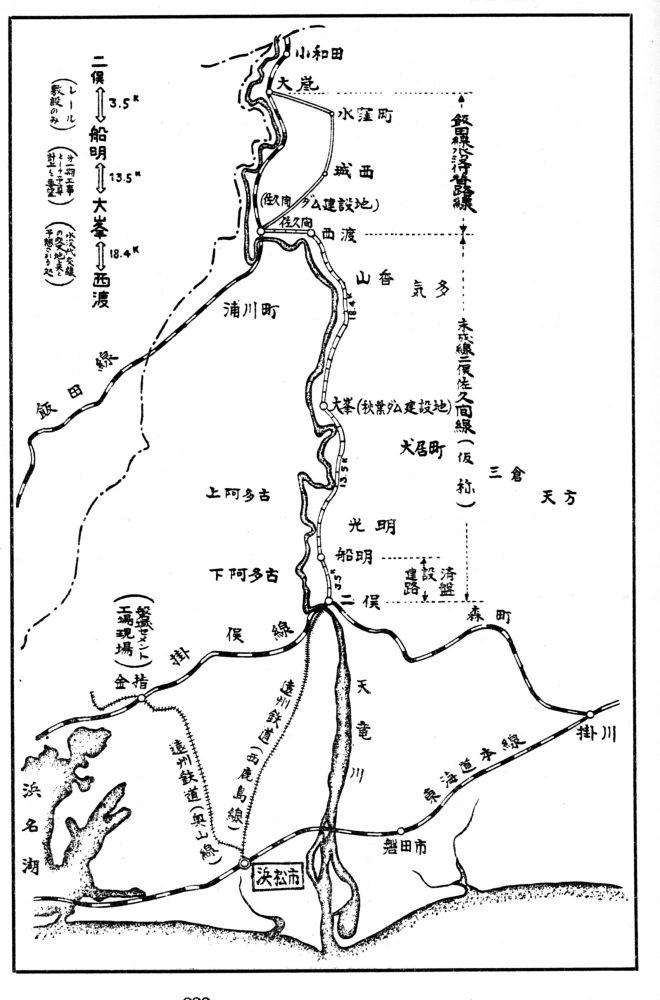

図3-43 佐久間線敷設計画

出典:『浜松商工会議所六十年史』

【飯田線の付替路線 調査線組み入れ】

昭和二十八年八月に飯田線の付替路線は静岡県側(佐久間─城西―水窪─大嵐(おおぞれ)間)の通過が決定した。工事は機械化による工期の短縮に努めた結果、予定より早い三十年十一月十一日に開通した。この間、佐久間線については十分な進展は見られなかったが、付替線の完成間もない十二月二十日に静岡県議会で遠信鉄道(仮称)敷設方要望に関する意見書を可決して陳情を重ねた。その後、昭和三十一年五月、天竜東三河地方総合開発事業について佐久間線の調査費が計上され、三十二年四月三日の鉄道建設審議会が佐久間線を調査線に組み入れることに決定した。こうして、ようやく実現の見通しがついたが、全国十六の調査線の一つとして、引き続き着工線としての採択に向けて陳情した。

ただし、鉄道建設が具体化するまではさらに多くの月日を必要とした。鉄道建設審議会が佐久間線の着工線編入を決定するのは昭和三十七年、さらに運輸大臣から工事線編入の指示が下りるのは三十九年のこととなる。