戦後復興とともに車両の近代化を進めてきた遠州鉄道は、路線のスピードアップを図るため、集電装置を不具合の多かったそれまでのポール式からパンタグラフ式に変更することを決定した。このためには架線をハンガで吊るカテナリー化工事と車両へのパンタグラフの取り付けが必要であった。同工事は昭和二十七年十二月に完成し、これにより二俣電車線の戦後輸送体制の基礎が確立した。この年は、後述するバス路線の再建と並んで遠州鉄道にとって画期的な年となった。

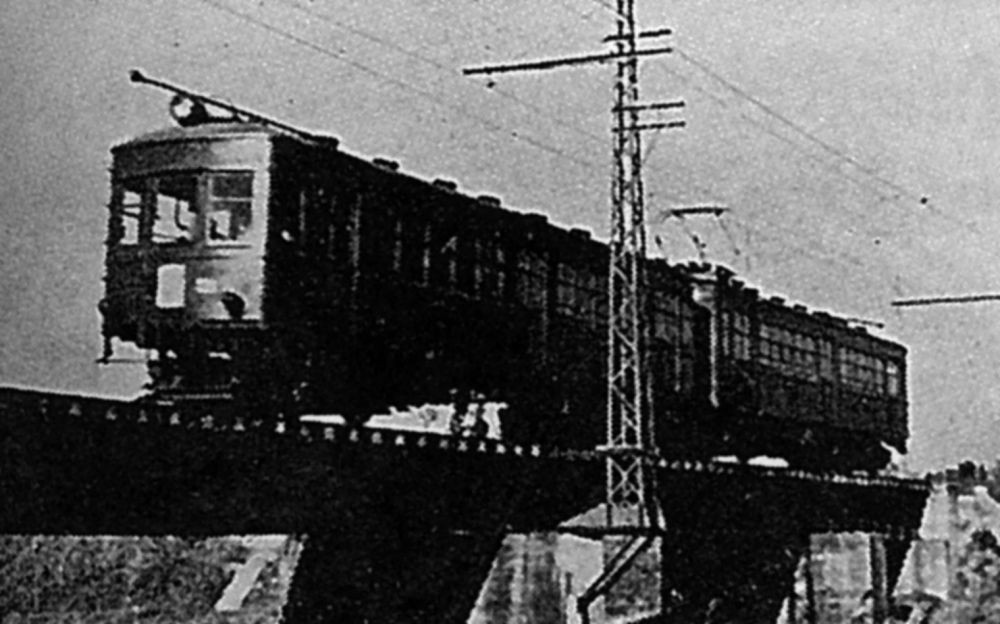

図3-44 ポール式とパンタグラフ式の連結車

【閉塞方式の変更】

また昭和三十年八月には、本線で一定区間一列車のみを通行させる(閉塞)方式を、駅長がホームに出て運転士と通票(金属製の通行票)を交換する方式(票券閉塞方式)から連動閉塞装置を設置して駅長が駅舎内で操作する方式に変更した。さらに、新車両の導入に対応して西ケ崎工場を増築するなど修理体制を強化した。