戦災後の児童福祉をより確かなものにするため児童福祉法が昭和二十二年十二月に制定された。その周知を目的に翌年五月五日から十一日まで児童福祉週間として様々な活動がなされた。また、この法律により浜松にも児童相談所が設置された。昭和二十六年五月五日には児童憲章が制定された。同憲章の前文では「児童は、人として尊ばれる」「児童は、社会の一員として重んぜられる」「児童は、よい環境のなかで育てられる」という三つの理念が示され、法的な拘束力はないものの十二条にわたる児童の権利が記されている。浜松市内のいろいろな施設には、この三つの理念を記した標示板が掲げられた。

【清明寮】

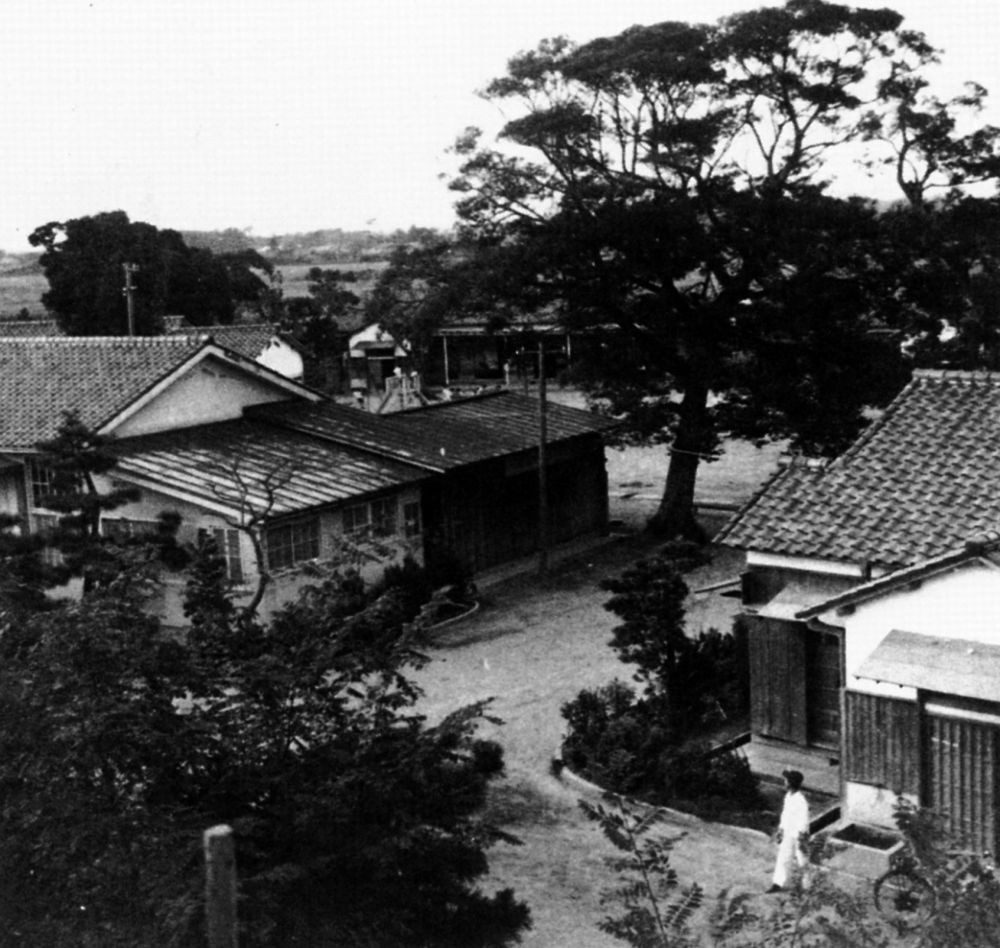

舘山寺にあった児童の収容施設の福音寮が移転し、昭和二十七年四月に清明寮となったことは前章で触れた。戦後の混乱期にあっては児童福祉施設がここだけでは十分ではなかった。

図3-65 清明寮

【志賀口覚 和光保育園 和光寮 朝霧荘 和光会】

戦後、広い範囲で開墾が進められていた三方原台地では家族総出の農作業が行われていたため、とりわけ農繁期には乳幼児の保育施設が必要とされていた。このような折、戦中は航空隊の隊長として活躍した志賀口覚は、これら開墾地の子どもたちのための施設をつくる決意を固めた。彼は昭和二十七年六月、和地村西大山に季節保育所を開設し、和地・中川・気賀・三方原等七カ町村の児童(満二歳以上)二百五十名をオート三輪で無料の送迎を行うことにした。翌年八月には児童福祉法による和光保育園(定員九十五名)として認可された。昭和三十年七月、志賀口は同保育園の隣接地に児童福祉法による養護施設の和光寮(定員二十四名)を開設、その後、和光寮は徐々に定員を増やしていった。昭和三十二年五月、和光寮には二歳から十八歳までの四十三名の子どもたちが収容されていた。彼らの出身地は浜松市十七名、浜名郡十二名、磐田郡六名、小笠郡五名、静岡市二名、横浜市一名であった。子どもたちは寮長をお父さん、寮母をお母さん代わりとし、不遇な身も忘れて明るい生活を送っていた(『静岡新聞』昭和三十二年五月九日付)。また、志賀口は南庄内村に戦前別荘として建築された朝霧荘を買収し、昭和三十三年一月に児童福祉法による養護施設朝霧荘(定員三十名)を開設した。これより前の昭和三十二年七月、志賀口はこれらの施設の運営に当たる社会福祉法人和光会を設立した。和光寮、朝霧荘と並んで、先に出来た清明寮(創立時は県立、後に財団法人を経て、社会福祉法人の経営に)などは戦後の児童養護に多大な功績を残した。

図3-66 和光寮

【浜松児童相談所 三方原学園】

昭和二十八年になると浜松児童相談所で扱う家出や浮浪は前年の四分の一に激減し、変わって家庭や学校からの教育相談が四倍に増えている。これは終戦当時の戦災孤児が成人し、また、教育相談の増加は、児童相談所が不良児の一時保護施設だとの狭い認識が次第に是正されつつあることを示していた。窃盗などの犯罪にかかわった要教護児童は児童福祉分野の教護院施設である県立三方原学園などに収容された。この学園には昭和三十二年の時点でも八歳から十七歳までの児童百四十二人が七つの寮に分かれて、寮長のもと家族のような雰囲気の中で教育や生活指導を受けていた。