『詩火』の同人の一人であった小池鈴江の第一詩集『出さない手紙』が出版されたのは、昭和二十九年六月一日のことである。小池の詩人としての活動は、ペンネーム谷ゆりかとして戦前に始まっている。「あとがき」には、戦前に発表した詩集も詩誌も焼失してしまったとあるが、この詩集に収載された作品の約三分の一は戦前の作品である。序文を寄せている前田鉄之助は、戦前から小池が同人として所属していた東京の詩誌『詩洋』の主宰者で、その関係から発行者は前田、発行所は詩洋社となっている。丸山薫による跋文は小池の詩と人物への深い理解に基づいた温かみのある文章で、末尾の方で次のように記している。

小池さんは地方の都市に在つて、しかも多忙な主婦の仕事の中で、二十余年を詩人の友と励まし合い、「出さない手紙」を書きつゞけてきた。その生一本な在り方は、冒頭に挙げた後藤君や菅沼君、さらに国鉄工場での詩の指導者である岡本広司君等、ほゞ小池さんと年配を同じくする浜松の詩人諸氏とともに、十分尊敬されるべきであると思う。

詩集の名と同じ題名の作品を掲出しておく。

出さない手紙

鶴が血を吐いた時

あの人 の顏だけがうかんだ

お父さんでも お母さんでもなかつた

雨の重みにたえかねて庭の菊の花が

黄色い顏でないてゐた

とべなくなつた鶴は

一枚 一枚 自分の羽根をぬいては

出さない手紙を書きつづけた

身をほそめながら

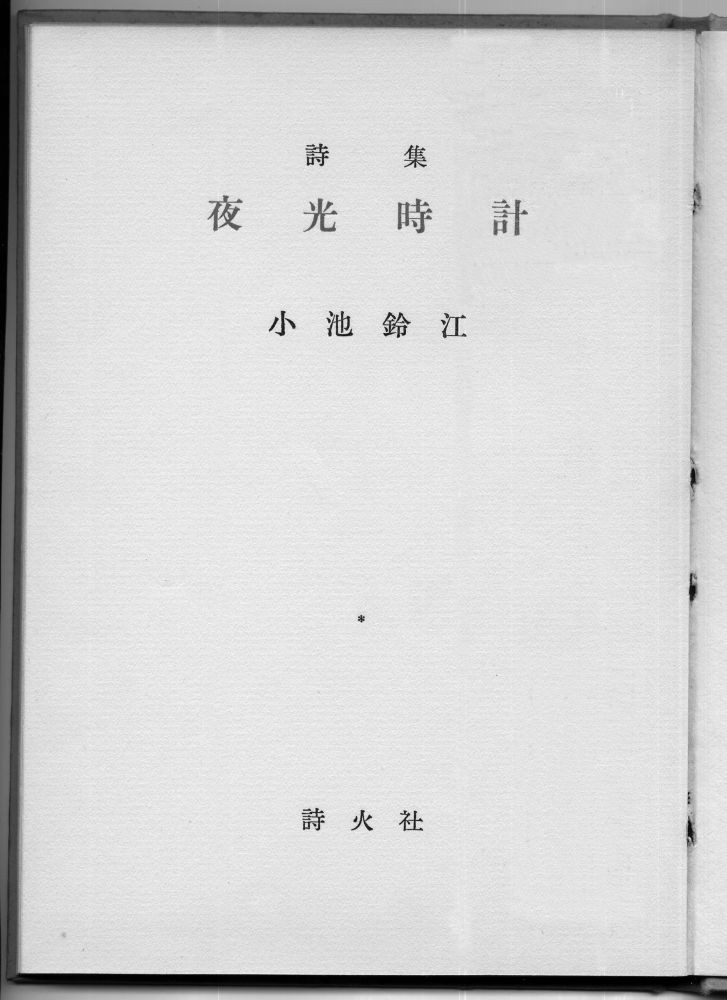

【『夜光時計』】

小池はこの詩集により、昭和二十九年の浜松芸術祭奨励賞を受賞した。第二詩集『夜光時計』の刊行は、同三十四年三月。発行者は後藤一夫、発行所は詩火社となっている。時計店の主婦であった小池は、題名について後記に次のように述べている。

商家の主婦として、雑用に追いまくられる私が、私自身をとりもどすのは、あたかも閉店後、消灯された店の中で生き生きと生気を取りもどし、光り輝く夜光時計に似ている所から名付けた。

集中、「世界を見ている」の章は、早世した子どもたちへの挽歌と見てよい。「輝く雲の門」の章には鋭い社会批判、文明批評の目がある。「余燼」の章は相聞の詩で、中の「出さない手紙」は、第一詩集中の同名の作品とテーマは同じであるが別の作品である。小池は、第二詩集を出した昭和三十四年十月に、後藤一夫によって創刊された『浜松詩人』の同人となり、詩人として引き続き旺盛な創作活動を展開することとなる。

図3-71 詩集『夜光時計』