『巣』が廃刊となった昭和二十七年の十月、岡本廣司らを中心に『詩旗』が創刊された。創刊号の誌名は『ZONE』で、二号から『詩旗』となる。同誌の歴史は、平成五年刊行の百号記念特集号の岡本の文章に詳しい。初めは、岡本のほか平山喜好ら国鉄関係者による詩誌であったが、第七号(昭和二十八年十二月)から国鉄の枠が外されて全国的な同人誌となり、この時点で、銀行マンであった浦和淳も同人として参加する。浦和と岡本との詩人としての交友関係は極めて長く、かつ親密でまさに盟友関係にあった。後年、浦和が『詩旗』(第三十七号~第四十五号)に断続的に寄せた文章「西遠詩界の思い出」(一~六)は、昭和以降の戦前の遠州地方の詩壇を知る上に必読の文献であるが、その第二回[第三十八号(昭和三十七年二月)]に、浦和は岡本との関係を、戦前の彼らの詩の機関誌『呼鈴』の説明の中で次のように記している。

詩誌「呼鈴」は僕らの機関誌であった、と云うよりも此処、浜松地方の新しい詩の牙城であり、攻撃用の機関銃であったと云えよう。昭和初頭以来プロレタリヤ文学一辺倒の西遠地方で実際に新しい詩運動の一翼となって、ロジカルな詩論とその詩の実践に詩徒として身を挺したのは僕と岡本広司の二人だけだったと自負しているからである。

また、第三回[第三十九号(昭和三十七年六月)]には、「最も親しい僕の友として、また好伴侶として三十年余り一途に詩の道を歩いて来た岡本広司」云々とも記している。岡本を中心とする『詩旗』は、第四十九号(昭和四十年八月)まで続いて一時休刊。復刊五十号の発行は昭和五十三年五月。同誌は、平成九年三月、第百九号をもって終刊となるまで、岡本を中心に発行し続けられた。岡本は、幾つかの詩誌に多くの作品を残したが、ついに自身の詩集を編むことがなかったのは、潔いともいえるが惜しむべきことにも思われる。

浦和淳の作品が『詩旗』誌上にほぼ毎号見られるのは、第二十号(昭和三十一年十二月)までで、同誌が休刊するまでの八年間、折々散文を寄せるが詩はほとんど見られない。その後の彼は、銀行マンとしての業務の傍ら、民俗研究・方言研究の方面に力を注いでいる。郷土研究誌『土のいろ』や『遠江』にしば『遠州方言集』、『遠州子供の遊戯』(昭和四十四年、土のいろ社)しば寄稿し、(昭和四十三年、江西史話会刊)の二著を刊行している。昭和五十三年に復刊された『詩旗』(第五十号~)誌上では、再びほぼ毎号浦和の詩作品が見られるようになるが、彼の戦後の浜松詩壇での注目すべき活動は、昭和三十一年で終わっていると見てよい。

図3-72 『ZONE』1

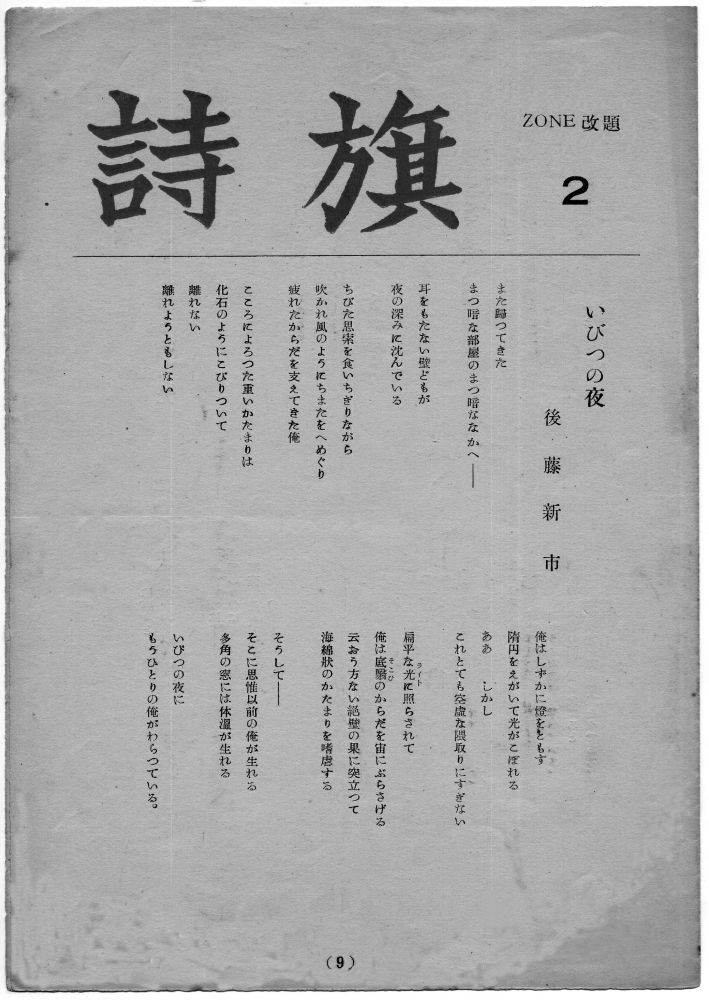

図3-73 『詩旗』2 ZONE改題