句歴のうち注目すべきは、自由律の俳誌『松』の創刊である。昭和七年八月のことで、細谷野蕗編集、発行所は松の会(平野多賀治方)。これは、荻原井泉水の自由律の句誌『層雲』の浜松支部結成に伴って発刊されたもので、第二号からは選者として井泉水のほか、『層雲』の有力作家大橋裸木も加わり、種田山頭火も作品を寄せている。平野には、『湖畔記』(昭和三十五年刊)なる随筆集があり、山頭火のことは「浜松へ来た種田山頭火」という題でまとめられている。山頭火が浜松に来たのは昭和十一年のことで、滞在中の彼の様子が生き生きと鮮やかに描かれており、貴重な史料である。『松』の第三冊(昭和七年十月)から内田六郎(俳号六楼)が加わり、同誌は太平洋戦争中に中断するまで続く。戦後、復刊されるが、そのことは後述する。

【『むべ』】

平野は昭和五十一年、定型句と自由律の句を収めた『多賀治句集』を刊行し、晩年は伊豆の大仁町(現伊豆の国市)に住み、陶芸と淡彩画に親しんだ。昭和五十三年八月、八十歳にて死去。死後、遺稿集として俳句と随筆を収める『むべ』が刊行された。これによると俳人としての平野は、最後まで定型俳句と自由律俳句の両方を作り続けたようである。

【『鶴を待つ』】

周知の通り、内田六郎の本業は産婦人科医であるが、その傍ら、浜松市の社会教育委員会委員長、文化財審議会会長、美術館名誉館長などの公職を歴任し、市の社会教育の振興、文化の向上に大きく貢献した。その内田の自由律俳句の作者としての活動は、句集『鶴を待つ』(昭和四十三年発行、私家版)によって、ほぼ全貌を知ることが出来る。「あとがき」の冒頭に次のようにある。

私の句歴は、昭和八年に始まります。細谷野蕗さんのすゝめで、層雲支部浜松「松」の会に参加、茲来、月刊「松」を通し「層雲」を通して、荻原井泉水先生の御指導を受けて、今日に至りました。

【荻原井泉水の来浜】

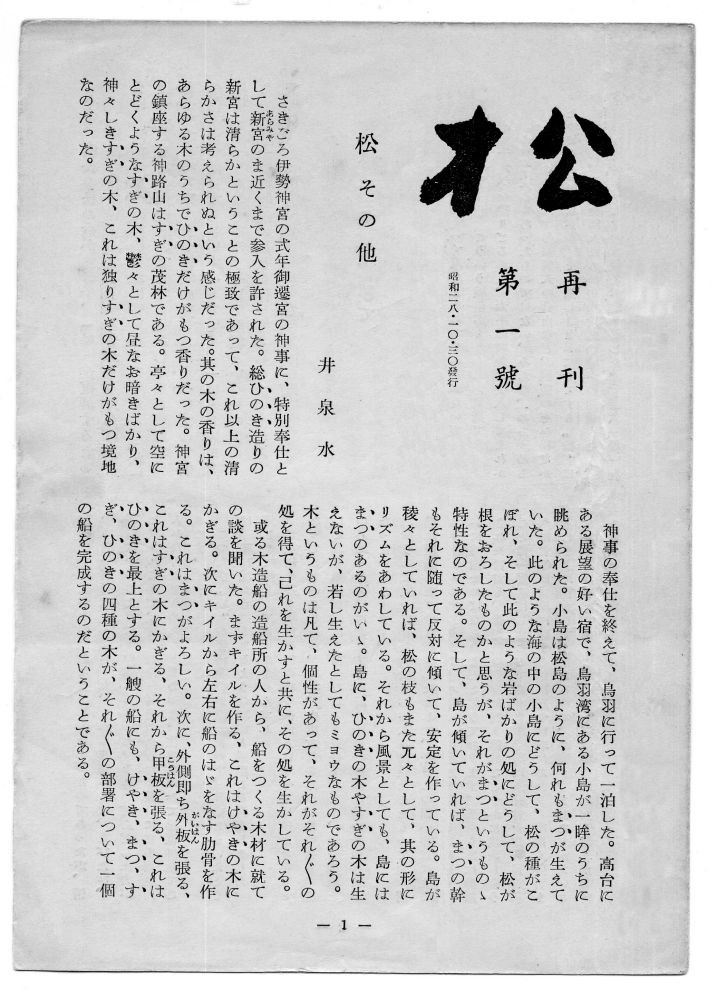

浜松市立中央図書館には、月刊『松』の創刊号から第四冊までが保存されているが、それによると『松』の第三冊(昭和七年十月号)に一句六樓名で出ている(大橋裸木選)ので、右文中の昭和八年は七年が正しいと思われる。平野多賀治のところに記した通り、『松』は太平洋戦争中に休刊となった。『松』の復刊は、昭和二十八年十月のことで、再刊第一号と付録として再刊記念号とが同時に発行された。共にB6判で、第一号には井泉水の「松 その他」、細谷野蕗の「“松”復刊を喜びて」の二つの文章と、十月句会作品。付録の方は、「井泉水師歓迎句会」として、この年の九月九日夜の待鶴山荘(内田邸)での句会の記録となっている。井泉水は、次のように激励している。

今度、浜松の松の会から冊子、「松」が復活するという。「浜松の松はざざんざ…」と昔からうたわれたように、浜松のまつは其の土地についたものである。「松」はまつとしての個性をどこまでも生かしてもらいたい。

『松』はこの後、月刊の四~六頁の雑誌として第二十号(昭和三十一年七月)まで続けられる。第二十号は、この年の四月二十九日、浜松市の鴨江寺で開かれた層雲春季大会の特集号(総頁数二十頁)で、この大会には、井泉水をはじめ層雲の会員が全国から五十五名参加している。第二十一号が出されたのは昭和三十一年十二月。この号に幹事記として、「当分の間は季刊位にして試みたいと思つています」とあるが、この後は、年に一~二回の発行を見るのみで、第廿六号(昭和三十五年十月)を最後として中断される。この号は「句碑建立記念号」となっており、この年の四月二十九日、磐田郡豊田村の時宗の摂取山行興寺境内において、井泉水の「藤の長房や天竜は長き流なり」の句碑の除幕式が挙行されたことにちなみ発行されたものであった。この間の松の会の注目すべき活動として、年間句集の刊行がある。浜松市立中央図書館には、第一句集『芝生』(昭和三十年)、第二句集『笛』(同三十二年)が残されている。この二つの冊子には、「会員譜」が添えられていて史料として参考になる。

図3-77 『松』再刊第一号

復刊第一号として、第三次の『松』が発行されるのは、昭和四十八年十二月のことであるが、第四号(昭和四十九年十二月二十五日)は「内田六郎先生追悼号」となっている。内田の死はこの年の九月三十日のことであった。内田は昭和二十年四月三十日午前の空襲により、元城町の自宅防空壕が直撃され家族七人を失っている。敗戦前の作品ではあるが、その時の作品二句を引用しておく。

一瞬天も地もくらく土に坐り

抱かれてしかといだきて ともに仏か