明治末年から、浜松という地方都市にあってアララギ派の歌人として、最も忠実にアララギの歌風を守ってきた柳本城西(明治十二年~昭和三十九年)の、戦後における活動の第一歩は、昭和二十一年一月の歌誌『犬蓼』の復活再刊であった(彼の戦前における活動については『浜松市史』三参照)。明治四十一年創刊の同誌は、昭和十五年十二月、戦時国策により三百八十四号をもって発行が中止されていた。浜松地方の近代文学の足跡をたどるとき、詩や俳句と比較して短歌の世界は一見地味な印象を受ける。しかし、残された幾つかの史料を通してそこには確かな近代短歌の流れが脈々として続いていたことが知られる。その流れの中心人物が柳本城西であった。再刊された『犬蓼』の特徴は、手書きの回覧雑誌であったという点である。会員は作品数首を城西の元に送る。城西は集まった作品すべてを何枚かの罫紙に毛筆で写し、表紙を付けて袋綴じにする。その冊子を会員の間で順々に回覧する(主として郵送による)。罫紙には歌評記入用のスペースがあって、会員は歌評を書き込んでから次の人に回すというやり方である。実はこれは、明治四十一年に城西を中心として『犬蓼』が創刊された時以来の伝統的なやり方であった。大正四年、印刷による雑誌を年一回発行することとなったが、回覧雑誌は並行して続けられた。

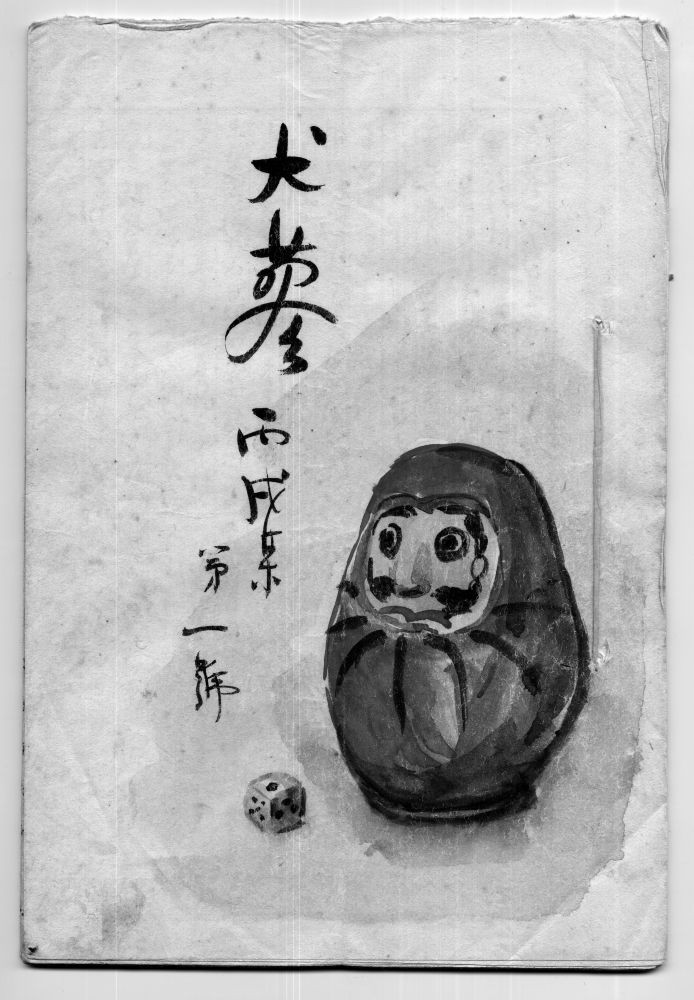

復刊第一号は、表紙に城西の筆で縦書き二行で「犬蓼 丙戌集 第一号」(年度は毎年干支で示された)とあり、水彩で達磨とサイコロが描かれている。再起の決意を込めたと思われるこの表紙絵は、妻満子の手になるもので、彼女は昭和三十九年の終刊まで表紙絵を担当した。巻頭に「復活発足に当りて」なる城西の言葉が掲げられている。

時局の要請に随ひ発行中止以来満五年の歳月が空しく流れ去つた。茫々正に夢の如し。今吾国は三千年来初めての悲惨な運命のどん底に陥り、いばらの中に投げ込まれてしまつたのであるが、とにかく生き残つた以上、幸か不幸か知れないにしても、犬蓼を復活しようと思ふ。しかし未だ当分待たねば印刷は不可能だらうが、年刊位でも出来るやうになつたら出したくまづ其の準備として廻冊を編むことにした。会員離散差当り多くは集らないが出詠者十数名を得た。即ちこれが復活第一号である。

図3-78 『犬蓼』復刊第一号

巻末の「餘白雑記」に「最初は十一月より開始の予定で取りかゝつてみたが思はしく行かずもはや年末にも迫つたのでこの復活第一号を昭和二十一年一月号として出発することにした。」とあって、城西の再刊への意欲には並々ならぬものがあり、取り組みはかなり早く終戦の年の秋ごろであったことが知られる。第一号の出詠者は十五名。批評欄には、会員の実に率直な言葉が並んでいる。城西も一人の会員として、全く対等な立場で批評に加わり会員の批評を受けている。この度量の広さと懐の深さこそが、この雑誌とグループを数十年にわたって存続させた要因であったと思われる。

城西は、昭和三十四年ころから体調が優れず、昭和三十八年九月、『犬蓼』九月号の編集を終えて入院(舌癌のため)。翌年の二月に死去。享年八十六歳、法名歌光院豊雲城西居士。この年の八月、犬蓼短歌会会員により柳本城西追悼号が発行され、『犬蓼』は五十六年(五百九十八号)の歴史を閉じた。城西は、生前歌集を刊行することをしなかったが、没後の昭和四十年、遺族の手によって歌集『犬蓼』が刊行されている。ここでは昭和二十一年の作品五首を紹介するにとどめる。

終戦の大みことのり畏みてきびしき世にも生きゆかむとす

大君の宣らし給へばいばらなすいかにこごしき道もゆくべし

玉蜀黍配給さはにありつらしそこここに石臼挽く音きこゆ

水冠りの配給藷を打ちまけて土間を塞げば富める思あり

日も足らず食ふ事にのみかかづらひ居らねばならずとかこつよ妻は