『川上嘉市著作集』全十三巻(高風館)が刊行されたのは、昭和二十八年(一九五三)から二十九年にかけてのことである。内容は大きく随想(五巻)、歌集(二巻)、事業と経営(二巻)、欧米紀行篇(一巻)、スケッチ集(一巻)、似顔集(二巻)の六つのジャンルに分けることが出来る。各巻の内容と刊行年月日を、刊行された順序に従って記せば次の通りである。約八カ月の間に毎月一~三冊ずつ刊行されたことが分かる。

第 一巻 欧米紀行篇 昭和二十八年 五月 二十日発行

第 二巻 随想(一) 昭和二十八年 六月 二十日発行

第 三巻 随想(二) 昭和二十八年 七月 十日発行

第 四巻 随想(三) 昭和二十八年 八月 一日発行

第 七巻 事業と経営(一) 昭和二十八年 八月 二十日発行

第 八巻 事業と経営(二) 昭和二十八年 九月 十日発行

第 九巻 歌集(一) 昭和二十八年 九月 三十日発行

第 五巻 随想(四) 昭和二十八年十一月 十日発行

第 六巻 随想(五) 昭和二十八年十一月二十五日発行

(巻末に「国字改良問題並に其帰趨」なる長文の論文を載せている。)

第 十巻 歌集(二) 昭和二十八年十一月二十五日発行

第十一巻 スケッチ集 昭和二十九年 一月 一日発行

第十二巻 似顔集(一) 昭和二十九年 一月 一日発行

第十三巻 似顔集(二) 昭和二十九年 一月 一日発行

第一巻の紀行文は、昭和八年川上が令嬢を連れて七カ月半の第二回目の欧米旅行をした時の記録を整理して戦後にまとめたもの。内容は、アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ・イタリー・綜合の六つの編に分けられている。彼は序の中で、出版の意図を次のように記している。

時恰も日本は国際連盟を脱退し、欧米各国は、世界不況に悩み、経済復興に懸命になつている折であつた。私は、こうした時代の欧米人の実状を描写研究したものは、仮令時日を経過して居つても、今日の日本再建に対して、却つて正鵠な良い参考資料を提供すると考えた次第である。

【「国字改良問題並に其帰趨」】

第二巻~第六巻は、先に随想と記したが第二巻については思想書と見てよい。ほとんどが戦前の文章で、一部戦中のものも含まれているが、神懸かり的皇国史観的発想が見られないのはさすがである(編集上の配慮とは考えにくい)。第三巻~第六巻の文章の多くは戦後の文章と想像され、それぞれ川上の人生観を踏まえた味わい深い随想となっている。第六巻末尾に添えられた論文「国字改良問題並に其帰趨」は、もともとは単行本としてカナモジカイから昭和三年に出版されたものである。筆者は、日本が文明的に欧米に遅れをとっている大きな理由の一つに国字問題があるとして、極めて論理的に考察を加え、あるべき姿を追求している。最終的には漢字を廃し、カナモジに統一すべきであるというのが川上の考えであるが、当面としては漢字制限、国定教科書への横書カナの採用の必要性等が強調されている。学校教育の充実、パソコンの普及など当時と状況は大きく変化しているが、漢字制限や表記の問題は現代においても重要な課題であり、川上の優れた先見性がうかがわれる内容である。

第七巻・第八巻は事業と経営にかかわる内容で、前者には戦後の、後者には戦中の文章が収められている。第七巻の序に次のような一節がある。

嘗つて住友電工を見学した際、社長から同社課長以上の幹部数十人に対して講演を頼まれて、私はこんな意味の話をした。

技術や事務の能率管理の学問を、いくら学んでも、人間そのものを創らねば本当の役には立たない。要はその人の人生観を確立することが先決問題である。

人生は創造であり、創作であることを悟り、批判や鑑賞に終始することを止めて、自ら実行者となり、創作者となる立場に立つ時、始めて凡ての仕事が、自発的に、独創的に、躍進的に―勿論技術も事務の能率も、経営も凡てを含めて―なり得るであろうと。

【「日本楽器会社の整理」】

集中「会社の整理」の章に、「日本楽器会社の整理」なる項があり、川上が住友電線製造所の取締役から、日本楽器の社長として迎えられ、労働争議後の会社を立て直すまでの体験が克明に記されている。この至難とも見られていた一大事業を成功させたものは、前記引用文に見られる通りの、川上の確固たる人生観(哲学)であったことがひしひしと伝わってくる内容であり文章である。

【似顔集】

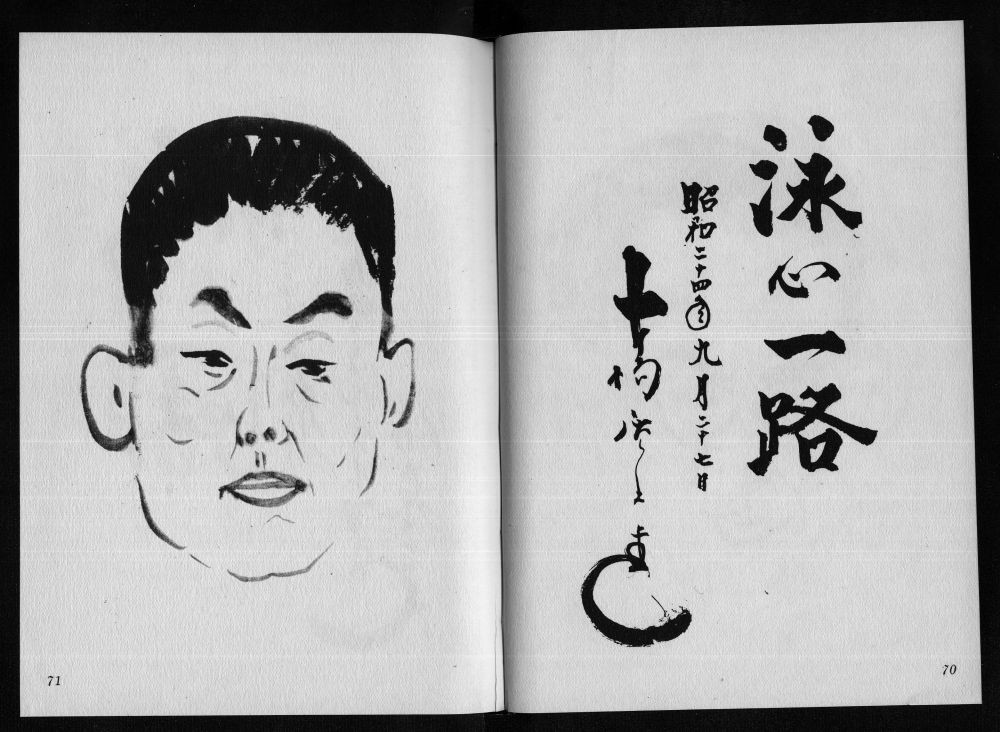

第九巻・第十巻は短歌集で、これについては先に記した通りである(第一項参照)。当著作集を最も特徴付けているのは第十一巻~第十三巻であろう。川上は、冒頭に記したとおり、画家としても一流の腕前を有していた。第十一巻末の「編者のことば」によれば、彼は若いころから絵に親しみ、そのスケッチブックは三百八十余冊に上るという。その中から百九十二点を選んでまとめたのがこの「スケッチ集」である。前半が人物画、後半が風景画となっている。第十二巻・第十三巻は似顔集である。川上の似顔絵については定評があるが、随想の中で、四万人くらいの似顔を画いたと述べ、「百人の顔を画いて百人画き損い無く、一万人画けば先ず九千九百人は画き別けることが出来るという自信は持つて居る」と記している。この自賛が誇張でないことは、何よりもこの二冊の作品(各百人ずつ)そのものが証明している。政治家・実業家・文士・教育家等々あらゆる階層の人々の顔があり、興味の尽きることがない。単なる技術の問題ではなく、川上の物事や人物の本質を見抜く目の確かさのしからしめるところであろう。『川上嘉市著作集』全十三巻によって、彼のほぼ全体像をつかむことが可能と言っても過言ではない。

図3-83 似顔絵 古橋廣之進

なお、同著作集は、昭和二十八年十月以降、第二版が出版されている。奥付に第二版の文字はないが、発行日、発行の順序、装丁が異なり、二巻が追加され全十五巻となっている。追加されたのは、第十四巻の「川上嘉市自叙伝」と第十五巻の「川上嘉市植物図譜」の二巻である。初版とは別に、並行して第二版が出版されるという奇妙なことになっているが、なぜそのような形となったのか事情は不明である。