【小野近義 市川三升 市川少女歌舞伎 浜松座】

一座は、愛知県豊川駅前の万人講のおかみさん連中の娘たちが、歌舞伎を習い公演を行ったのがそもそもの始まりである。やがて、歌舞伎の市川宗家とつながりのある指導者を得て芸を磨き、東京少女歌舞伎を名乗って地方巡業などを行ったが資金面で行き詰まった。そこへ、浜松市の興行師・小野近義が援助の手を差し伸べたことにより、浜松とのかかわりが始まる。昭和二十七年、当時の市川三升(死後、十代目市川団十郎を追贈される)が、浜松に来て舞台を観て感動し、この時から一座は市川少女歌舞伎を名乗ることになった。浜松座がフランチャイズ(本拠地)となり、一座は同劇場と契約を結んで専属劇団となった。以後、浜松を拠点に、全国規模の活動を展開し次第に世の注目を集めた。彼女らの公演の舞台は、記録によると東京の三越劇場・明治座、大阪の文楽座・中座、京都の南座、名古屋の御園座など一流の劇場で、その人気の高さがうかがえる。なお、昭和二十七年七月から九月にかけての、一座の浜松座公演については、古くからの演劇ファンの手による詳細な記録が残されている。それによると、公演は六十日間連続で行われたこと、浜松市や近郊から大勢の観客が詰め掛け、終わりが近づくにつれて満員となったことが分かる。また数多い演目と出演者の氏名も知ることが出来る。その後浜松では数十回にわたって公演が行われ、そのたびに『浜松民報』紙上に紹介と批評が掲載された。しかし、一座は昭和三十年代の後半、市川宗家との対立や少女たちが結婚適齢期に差し掛かったことなどの理由により、衰退し消えていった。

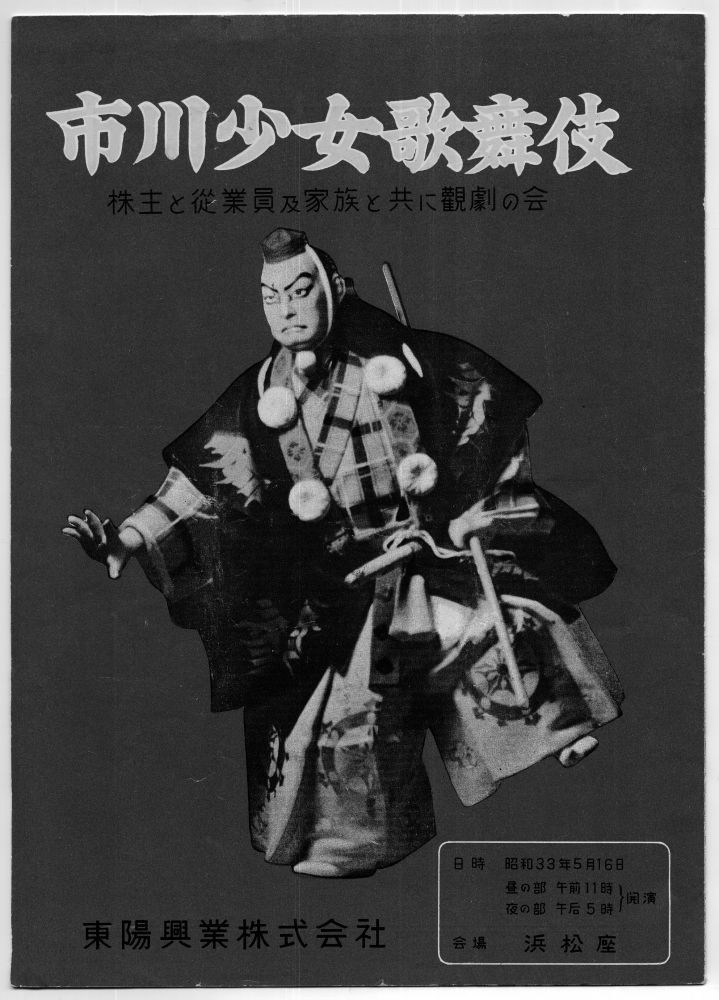

図3-85 市川少女歌舞伎パンフレット