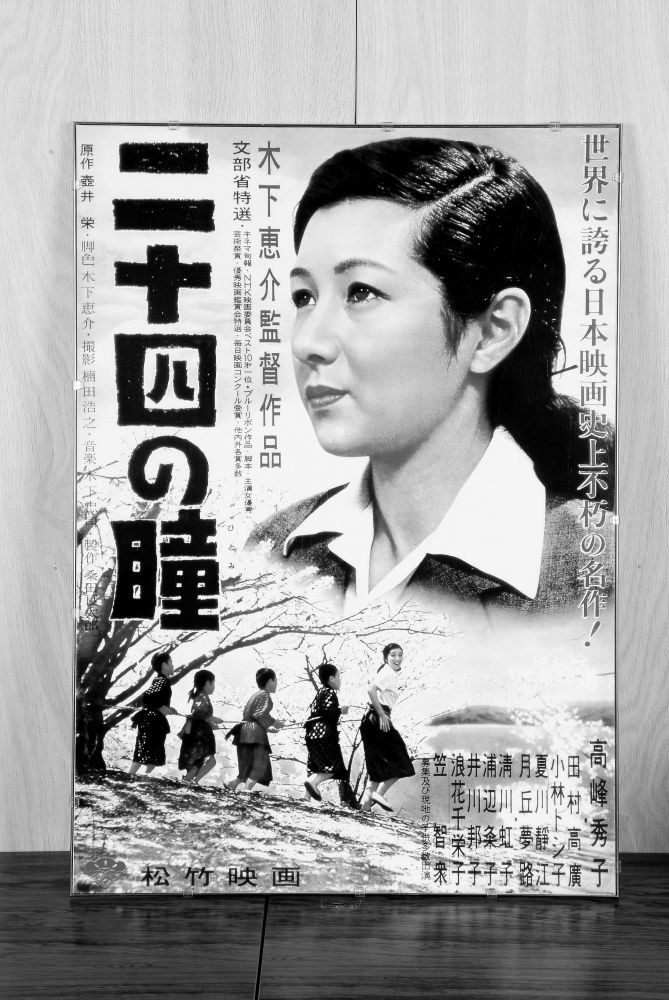

浜松に生まれ育ち、浜松工業学校(現浜松工業高校)を卒業後上京して映画界に入り、監督として日本映画史上に不滅の足跡を残した木下恵介監督の、「二十四の瞳」が封切りされたのは昭和二十九年九月十五日、木下作品としては二十三作目であった。原作は壺井栄、脚色・監督木下恵介、撮影楠田浩之、音楽木下忠司。出演は高峰秀子、笠智衆、田村高広ほか。美しい平和な瀬戸内海の小豆島を舞台に、昭和の初期から敗戦直後までの、一人の女教師とその十二人の教え子たちの物語である。

図3-93 「二十四の瞳」ポスター

「二十四の瞳」はこの年の秋の映画界の話題をさらい、キネマ旬報ベストテンの第一位に輝いた(ちなみに第二位は、同じく木下の作品「女の園」、第三位が黒沢明の「七人の侍」であった)木下作品を最も代表する作品として、この映画に対する評価は揺るぎないものになっているが、この作品について、映画評論家の佐藤忠男は『日本映画史』2(岩波書店、平成七年)の中で次のように解説している。

この映画は当時、興行的にも大ヒットを記録して文字どおり日本中の老若男女を泣かせた。この映画に泣くことによって、保守派も進歩派も、知識人も労働者も、戦争は罪のない善良な人々を死なせるから嫌だという点で感情を一致させた。

また、長部日出雄は『天才監督木下恵介』(新潮社、平成十七年)の中で「声高な訴えはないけれど、これは静かな、じつに静かな反戦映画である」と評している。この作品は、木下のその後の「喜びも悲しみも幾歳月」や「笛吹川」など、数十年にわたる年代記風物語の作品の出発点ともなった。

なお、「二十四の瞳」は前記受賞のほか、芸術祭の文部大臣賞、同監督賞・毎日映画コンクール日本映画賞、脚本賞、ブルーリボン作品賞、同脚本賞などをも受賞している。

【「花咲く港」 「カルメン故郷に帰る」】

ここで、木下の映画監督としての足跡を略記すれば、まず昭和八年に松竹キネマ蒲田撮影所に入社、島津保次郎監督に師事。監督としての第一作は「花咲く港」で、公開は戦時中の昭和十八年の夏であった。ちなみに、黒沢明の処女作「姿三四郎」の封切りも、この年の春で、二人はその年もっとも優れた新進監督に贈られる山中貞雄賞を同時に受賞している。木下は人間風刺劇ともいうべきこの作品によって、映画監督として華やかなデビューを果たしたことになる。戦後の第一作目は、昭和二十一年の「大曾根家の朝」。戦時中の軍隊の横暴を痛烈に批判した作品である。昭和二十六年には、日本最初のカラー作品「カルメン故郷に帰る」を発表し、軽妙に戦後の世相と時代を風刺した。このような、映画監督としての着実な歩みの上に「二十四の瞳」の成功はあった。

【「楢山節考」】

その後も「野菊の如き君なりき」(昭和三十年)、「喜びも悲しみも幾歳月」(同三十二年)、「楢山節考」(同三十三年)と毎年のように優れた作品を発表。特に「楢山節考」は、深沢七郎の原作が中央公論新人賞の受賞作であったこともあって注目を集めた。歌舞伎の手法を取り入れ、義太夫や長唄も織り込み、従来の映画にない演出を試みて、現実離れのした特異な主題を強く浮き立たせることに成功している。「楢山節考」は、昭和三十三年のキネマ旬報ベストテンの作品賞・監督賞等で第一位を占めた。この年は、日本映画が活況を見せたその頂点の年でもあった。木下はこの後、下降し始めた日本の映画界にあって、なお旺盛な制作を続け映画に代わるテレビの世界においても、意欲的な活動を見せることとなる。

ここで、木下映画を支えた周辺の人々、特に実弟の木下忠司、実妹の楠田芳子、芳子の夫で撮影を担当した楠田浩之の三人について触れておく。