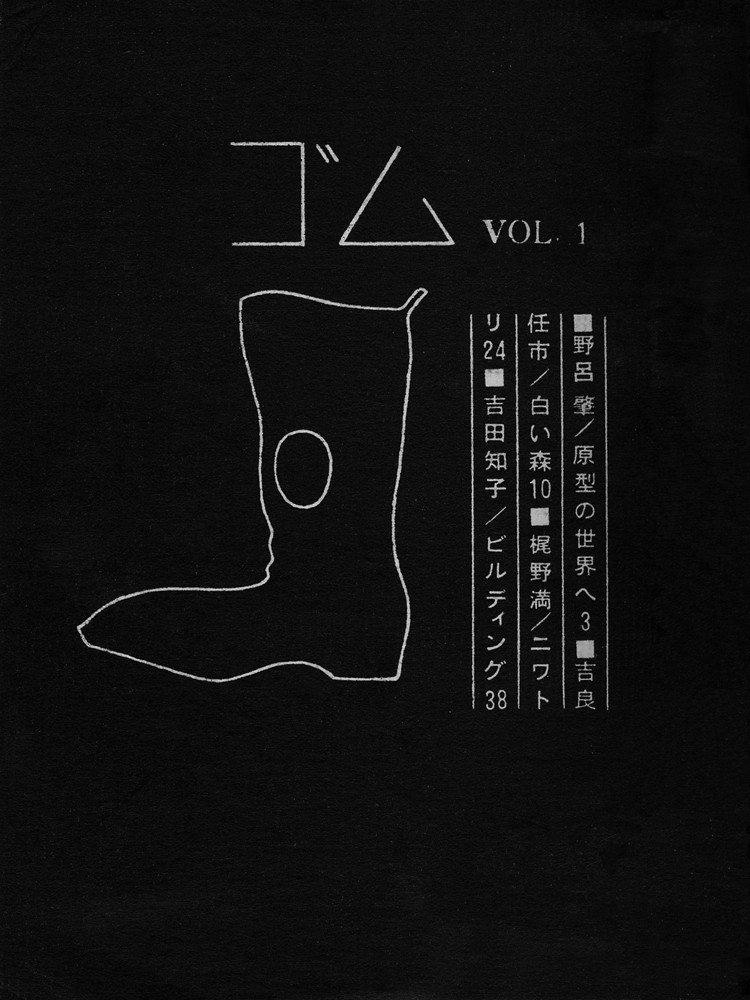

図2-62 『ゴム』創刊号

昭和三十年代終わり頃から全国的に注目され、やがて同人の中から芥川賞作家吉田知子を生んだ、浜松の同人誌『ゴム』の創刊は昭和三十八年八月である。同誌誕生のいきさつを知る上に必見の資料として、「『ゴム』十四号まで」と題するレポートがある。これは『浜松 わたしの昭和時代Ⅱ』(昭和五十五年九月、樹海社刊、樹海文庫3所収)に寄せられたもので、筆者はゴムの同人の中心人物で創刊号から十四号まで編集を担当した吉良任市。文章は「颱風のはしり(、、、)に似た風が吹いている日だった。ビルの屋上からのぞくと、車道を乗用車やバスが往き交い、通行人が歩道を足速やに歩いているのが見えた。/山田明、梶野満、吉田知子、吉良任市の四人が、シャトーのビヤガーデンに集ったのはそういう夏の日の午後であった。昭和三十七年のことである。」という書き出しで始まり、中に次の一節がある。当時の時代的状況を知る上にも貴重と思われるので、少し長いがそのまま引用する。

周期的に文学熱が盛りあがるときがあるらしい。昭和三十七、八年頃も全国的に文学的な熱気がただよっている時代で、雨後の筍のように次々と同人雑誌が創刊されていった。このことは当然中央の文芸誌や新聞にも反映し、同人雑誌評欄がますます華やかになっていったのである。そういう全国的な動向のなかにあって、当時浜松地方の総合同人誌として光っていたのは平山喜好編集の「浜工文学」であった。また細倉常夫の「亀裂」も熱気を感じさせる同人誌で、梶野満も一時期所属していたことがある。菅沼五十一編集の第二次「遠州文学」が発刊されたのもこの頃であり、他に江間輝一の「夜の蝿」の名前も聞いているが、その内容についてはつまびらかでない。もちろんこの程度の同人雑誌数では、市の人口から見て決して多いとはいえないが、詩の同人誌が活発だったせいか、どことなく奇妙な熱っぽさの感じられる時代だったといえる。「ゴム」創刊号が出た昭和三十八年は、全国的にも地方的にも、こういう同人雑誌熱が頂点に達した年であった。

吉良によれば、誌名が「ゴム」と決まったのは、最初の四人の会合の時で、「なるべく文学的でない誌名、同人雑誌的でない誌名にしたい」という吉田知子(吉田は吉良の夫人)の意見に従ったという。創刊号はA5判六十二頁。目次は表紙にあって、次の四つの作品名が記されている。

原型の世界へ(野呂肇)、白い森(吉良任市)、ニワトリ(梶野満)、ビルディング(吉田知子)

野呂肇は梶野のペンネームで、山田明の作品は見えない。野呂の「原型の世界へ」は、源氏物語の成立論を手掛かりとしてこの物語の主題を論じ、人間の内にひそむ原形(無意識)の問題を取りあげ、「原型の世界がいかにして芸術創造の核となり得るか」にこたえることが新しい文学を生むとしている。世界文学から、昭和三十年代の問題作「楢山節考」(深沢七郎作)などにも言及した説得力のある文学論である。

吉良の「白い森」は、山に狩猟に出掛けた男が殺人者と見なされ、山中のある部落に軟禁されるという内容で、通常の価値観から隔絶された世界に入り込むというのは、ガリバーや安部公房の「砂の女」と同じ設定で、作者の狙いは現代社会への批判・風刺にあったと思われる。山村の自然や人物の描写には実にリアリティーがあり作品に迫力を与えている。吉良は、第五号では「白い関係」を発表しているが、設定は「白い森」に似ておりテーマも同一と見なし得る。

梶野の「ニワトリ」は、ある都市の市街地から同じ都市の「片イナカ」に引っ越してきた夫婦の物語である。新生活は目下、妻の妊娠、二羽のニワトリの処分、地域住民とのあつれき、という三つの問題を抱えている。これらがニワトリ問題を軸に展開し、その間に人間社会の種々相が象徴的に提示される。杉浦民平の小説を思わせる軽妙な筆致でユーモア小説と言っても良い。三つの課題が一挙に決着を見る結末へと読者を導く手際は鮮やかで好短編と言える。

吉田の「ビルディング」は、一応「ぼく」が主人公で、その「ぼく」の、夢とも幻想ともつかない世界との交渉が描かれる。かと言って、「ぼく」のいる世界の方は確固とした現実世界かというと、こちらも甚だつかみどころがない。「ビルディング」というタイトルも不可解である。作品は四章から成るが、この語の現れるのは第四章においてである。しかも、この語は我々がイメージするものを意味しているとは限らない印象である。この作品をどう捉えるか、どう位置付けるかは非常にむつかしい。冒頭に引用した吉良任市のレポート「『ゴム』十四号まで」に、この作品に関連して次のような説明があるので、紹介しておく。

私は「ゴム」をアンチ・ロマンの同人誌とは考えていないが、吉田知子の書いた創刊号の「ビルディング」、二号の「巨大なトラック」、十号の「終りのない夜」、十四号の「天地玄黄」などは、たしかに反リアリズム小説で、それがアンチ・ロマンと解釈されたのかも知れない。彼女の場合、ほとんどの作品が、文体は現象的、具象的で、日常の細部を書きこみながら、内容には観念や抽象の世界をのぞかせるということが多かった。

以上、『ゴム』創刊号に掲載の四作品について内容紹介的に記したが、この一冊は、自信に満ち満ち前途の発展を十分予感させるものがある。

『ゴム』のその後についてであるが、前記吉良任市のレポートによれば、同誌が最も活気にあふれていたのは五号から十号までの期間で、幾つかの作品が中央の文芸誌の同人雑誌評に取り上げられ、またそれらの文芸誌に転載された。吉田は昭和四十四年から立原正秋編集の第七次『早稲田文学』へ寄稿するようになり、吉良も同誌へ昭和四十四年から四十五年にかけて数編の作品を発表している。この『早稲田文学』に作品を発表したことが大きな足場となって、吉田は「無明長夜」を『新潮』(昭和四十五年四月号)に載せることとなり、第六十三回芥川賞受賞(昭和四十五年七月)へとつながってゆく。一方吉良は、中央の文芸誌に掲載された作品をまとめ、小説集『馬鹿墓』(昭和五十三年十月)として刊行した。

『ゴム』はこの後十五号(昭和四十六年四月)から平松激人の編集となり、二十一号(昭和五十二年十月)からは折金紀男が編集を担当したが、二十五号(昭和五十七年六月)をもって終刊となった。同誌はちょうど二十年間続いたことになる。