高度経済成長が始まり人口が増えていく中で間題となってきたものの一つに医療水準の低さがあった。『県民だより』昭和四十三年六月号に静岡県の医療水準の低いことが大きく報道された。これを受けて同年十月、県議会に医科大学設置促進特別委員会が出来た。同年十二月に竹山知事と佐野県議会議長の連名で政府に出された「静岡大学医学部設置に関する陳情書」には、県内の医師数は全国第四十位、病床数は第四十五位で全国最低位にあることを言い、さらに、千葉県から東海・山陽道を経て山口県に至る間、医学部を持たない県は静岡県のみであることを記していた。当初は静岡大学に医学部を設置するといった運動が行われたが、昭和四十五年になって単独の医科大学誘致の方が実現の可能性が高いと判断するに至った。浜松市は昭和四十一年以来、医大は浜松に設置するよう陳情してきたが、それと同時に受け入れ体制を万全にすべく努力してきた。医大建設の候補地は二つ、一つは現在地の半田町で約十二万坪を確保し、買収を進めてきた。あと一つは富塚町に建設中の県西部浜松医療センター周辺の土地で、地主の了解を取り付けていた。また、県西部浜松医療センターの完成後には医大の関連教育病院とする構想を持ち、昭和四十七年四月には浜松市立高校に衛生看護科を設置し、看護婦養成に乗り出していた。さらに、市は静岡大学工学部との連携も考慮に入れ、設立当初の仮校舎も静岡女子短大の旧校舎に予定するなど受け入れ体制に万全を期し、同じく誘致運動をしていた静岡市に一歩先んじていた。

【医科大学浜松設置決定】

昭和四十七年に入って浜松と静岡の医科大学の争奪戦は一段とエスカレート、このような中、竹山知事は同年八月に稲葉文相と会談、席上知事は浜松へ建設したいとの意思表示を行うに至った。これ以降静岡市側は浜松案の撤回を強く主張、県政は医大の設置場所をめぐって二分され、県議会最大会派の自民党も西部出身議員と中部出身議員が議場で激しく罵り合う場面さえ見られた。来年度予算の発表を控えた同年十二月二十二日、竹山知事は医科大学は浜松市に設置することが政府との折衝で内定したことを浜松・静岡の市長に伝えた。これを受けて静岡市側は猛反発、市幹部や関係する議員らが上京し、政府関係者に静岡市設置を陳情した。しかし、昭和四十八年一月十五日の臨時閣議で奥野文部大臣は医科大学は浜松市に建設することを述べ了承を得た(図3―18)。浜松市は七年間に及ぶ医大誘致に成功したが、これには浜松市への誘致に条件を整えてきた平山市長やこれを後押しした竹山知事、そして地元出身の各種議員、浜松市医師会(多くの府県では医大の設置に地元の医師会は反対を表明)の努力・協力が実ったと言える。一方、医大の誘致争奪戦に破れた静岡市側はこの後市政が大混乱に陥った。この関係修復と医療水準向上のために中部・東部地区には病院の設置(今の県立子ども病院と県立ガンセンター)を約束するに至った。医大の浜松設置を政府が正式に決めた一月十五日、文部省は国立大学の拡充計画を発表した。この中に静岡・滋賀・宮崎の三県に設置される医科大学(医学部)の創設準備が含まれていた。

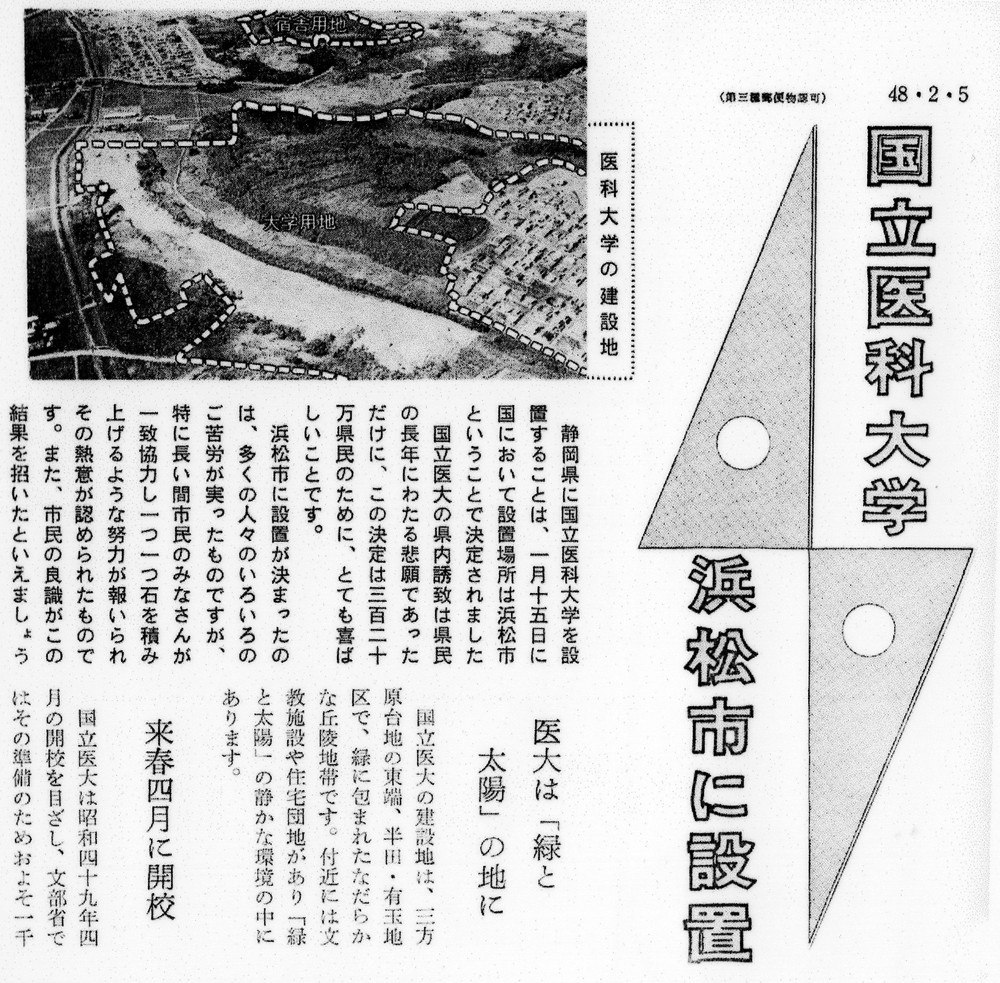

図3-18 国立医科大学、浜松市に設置

【浜松医科大学】

昭和四十八年九月十日、国立医科大学創設準備室が静岡大学に設置され、後に学長となる吉利和(よしとしやわら)と同じく副学長となる高橋信次が準備委員になった。大学の基本構想や学則の制定、教職員の人事、そして入学試験など様々な準備がなされた。ところが浜松医科大学の設置を法的に裏付ける国立学校設置法の一部を改正する法律がダラダラ国会のせいで三カ月も遅い昭和四十九年六月七日に施行されるという事態になった。従って浜松医科大学医学部と附属図書館は昭和四十九年六月七日に設置され、吉利和が学長に任命された。入学試験は六月二十二日と翌日に行われたが、一期校や二期校もすべて入試や入学の時期も過ぎていたので、世間では〝三期校〟と揶揄(やゆ)された。しかし、浪人やほかの大学を中退しての受験生も多く、定員百名に対し三千五百八名が受験した。同年七月四日に待望の入学式が布橋三丁目の静岡県立女子短期大学の仮校舎で行われ、百一名が入学した。授業のうち、一般教育では古い木造校舎でなんとかしのいだが、解剖学第一講座、生理学第一講座、内科学第一講座などの実験室や研究室は遠く離れた県西部浜松医療センターの旧病室や隔離病棟の一部を使用してのスタートとなった。開学二年目の学生を受け入れる入試は一期校と同じ日程となり、静岡大学が二期校のため、地元の学生には歓迎された。開学二年目の昭和五十年四月四日にはこれまでの仮校舎から半田町の新校舎に移転したものの、すべての実験室や研究室が完成するまでには至らず、多くの講座が揃うのは昭和五十三年までかかった。同五十二年十一月には附属病院の一部が竣工し、外来診療を開始、翌年十二月には附属図書館の竣工式が行われ、次第に充実した浜松医大になっていった。同五十五年三月二十六日は第一回浜松医科大学の卒業式、この日卒業した学生は八十二名、全員が研修医や大学院生としてなお勉学や研究を続けることになった。卒業生が進学する浜松医科大学大学院は同年四月一日に設置、ここには医学研究科博士課程が置かれた。

吉利和は『浜松医科大学 開学十周年記念誌』で浜松医大の目標を三つ挙げている。一つは医学教育で、多くの医大が行っている前二年を教養課程、後四年を専門課程とはせず、一貫教育をしてきたこと、二つ目の研究では独創的な研究を目指してきたこと、三つ目の診療では患者との接触、さらには処置などを指導者の下で身をもって体験させてきたと述べ、この三つを総合調和させてきたことを記している。開学十年で施設・設備のほとんどが整い、念願の大学院医学研究科を修了した浜松医大の医学博士が誕生することになった。