【紡績会社】

一方、戦前・戦後を通じて当地方へ進出してきた中堅・大手の紡績会社も次々に撤退していった。総合商社トーメンの子会社である東棉紡績は昭和五十八年三月、三十五年の歴史を閉じた。同社は混紡綿糸やポリエステル混紡糸を生産してきたが、オイルショック後の不況と発展途上国からの追い上げによる市況低迷による赤字操業で、回復の見込みがないと判断して工場を閉鎖した。昭和五十九年九月、東洋紡績浜松工場も撤退することになった。同社は大正六年(一九一七)に設立した浜松紡績を同九年に東洋紡が吸収合併してスタートした。紡績設備は九万八千錘で、最盛期には二千人の従業員が働いていた。ここ数年間、赤字操業を繰り返した結果、六十五年間の歴史にピリオドを打った。

【コール天 クレープ】

繊維産業そのものが構造不況産業として衰退傾向にある中で、昭和五十二年から同五十三年にかけてコール天とクレープは活況を呈した。ヤングファッションの主流素材が綿に移り、綿百%のクレープ地や別珍、コール天が大流行した。比較的輸出依存の高い別珍・コール天は円高不況の中で輸出は伸び悩んだものの、コール天の国内需要が爆発的な伸びを見せ、長い不況のトンネルを抜け出した。コール天の大幅な伸びは①別珍・コール天の冬物イメージが一掃され、年間を通してフルシーズンものとなった、②ヤング層を中心として中年までの男女に、レジャー着として定着した、③品種、色揃えが豊富で使途が広くトータルファッションの波に乗った、ことなどによってもたらされた。他方、クレープ地も、もともと男性下着の素材として使われていたが、女性用の外出着としてよみがえることによって爆発的な人気を得た。クレープは布地に縮みを持たせるのに横糸に強い撚(よ)りをかけて生産するため、撚糸業界も好景気に沸いた。また、布団・毛布カバーなどの寝装カバー類は全国一の生産高を誇っていた。寝装カバー、寝装衣類は昭和四十年代末から過剰生産傾向が続いたが、色物化や柄物化を推し進めることによって健闘してきた。

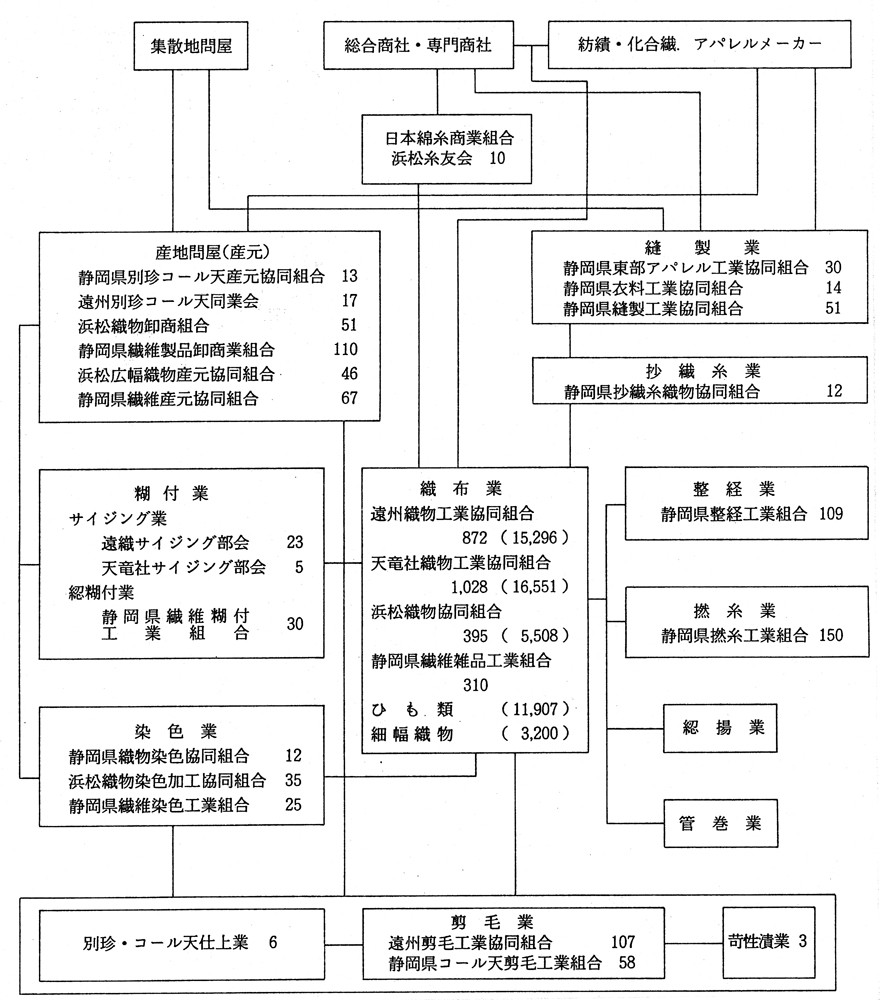

しかし、遠州綿織物産地は構造的問題を抱えていた。当産地の特徴は準備・織布・染色・仕上げといった川中業種に特化しているところにあり、さらにサイジング業、整経業、撚糸業、綛揚業、管巻業、染色業など細分化された分業関係を形成している(図3―30参照)。これらの工程特化型企業は大手紡績会社系列の産元や商社によって組織化されているケースが多い。このような構造は「何でも織れる」産地体質を生み出した。遠州産地が生み出す製品は極めて豊富で、綿織物、スフ織物、合繊織物、生地織物(別珍・コール天)、先染織物など、用途的には紳士、婦人、子供衣類からハンカチ、寝装品、室内インテリア用品、産業用資材まで、極めて多岐にわたっている。さらに、細かい分業関係は多品種・小ロットの受注生産の中で生産効率を上げ、コストダウンを図る上で意味を持ってきた。

図3-30 繊維業界の概略図

出典:静岡県浜松繊維工業試験場『静岡県の繊維工業』昭和63年6月

注:数字は企業数、かっこ内は設備台数。

【川下業種 川中業種】

しかし、遠州産地のこのような長所は短所にもなった。第一に、川下業種(アパレル産業など)が少なく、川中業種への特化は、外からの受注に依存せざるを得ないと同時に、賃織り=低工賃に甘んじざるを得ない構造を生み出した。第二に、各工程を独立した零細企業に分業させる構造は、生産効率を上げ、コストダウンを図る上で適しているものの、コスト削減は家族労働による生業的経営によって低工賃、長時間労働、不況期における休業、一時的転職による調整などによって行われてきた。第三に、多品種・小ロット生産への適応が多数の織布業者や産元を成り立たせてきたが、それが産地内の過当競争や過剰供給力を生み出してきたのである。今後、産地として商品企画力やデザイン力を身に付けることが必要であり、そのためには産元の役割が一層重要になる。従来、産元は零細な織物工場を束ねて大手紡績会社の系列に入り、賃織り仕事を請け負い、大量生産によるマージンを確保していた。しかし、円高や新興国の追い上げにより、仲介業者としての産元の役割が後退してきた。従って、下請け型から、自ら商品企画力を持った企画開発型産元への脱皮が求められるのである。