日本の都市での電線の埋設は欧米のそれに比べて大変遅かった。戦前には兵庫県芦屋市の一部で実施されたようだが、県内では静岡市や掛川市が昭和五十七年から工事を始めた。浜松市では国鉄東海道本線の高架化に伴う浜松駅周辺土地区画整理事業において駅北口広場を中心に約十三ヘクタールで電線、電話線を地下に埋め込んでいた。一般的には建設省が昭和六十一年度から始めた第一期電線地中化計画によってスタートしたといってもいい。浜松市は建設省のキャブシステム(ミニ共同溝)導入を目指して昭和六十年になってキャブシステム導入研究会を発足したが、中部電力の無電柱化推進事業に加わることにした。事業は浜松市、中部電力、NTT、県が共同して行うもので、中部電力とNTTが送電線と電話線をそれぞれ独自で埋め込む単独地中化方式、市は有線放送やテレビ共聴ケーブルを収容するミニキャブを埋設、県は県管理の道路について大型の共同溝(キャブシステム)を埋設、全ての電線類を収容することとし、工事は昭和六十一年十月から始まった。これらの事業に伴い、歩道のタイル塗装、街路樹の植え替え、デザインポール(街路灯)などが設置され、新聞には「電柱消え街並み広々」とか、「『無電柱化』着々 街並みすっきり」などの見出しと記事が出た。この事業は平成二年度まで続き、市中心部の道路九路線、七・六キロメートルに及び、二百四十四本の電柱が消えた。この無電柱化が行われたのは浜松駅から広小路にかけて、市役所付近、田町中央通りなど浜松中心部の幹線道路沿いであった。総事業費は約五十四億円で、このうち市は約十三億円を負担した。阪神淡路大震災の後の平成七年六月に電線共同溝の整備等に関する特別措置法が施行され、これらの建設や管理に関する事項が定められた。この法律により浜松市はこれまでの方式より施工が簡単で低コストの共同溝方式で行うことにし、国の補助を受けることになった。共同溝方式はCC(コミュニティ、コミュニケーンョン)ボックスと呼ばれる約三十~四十センチメートル四方の箱に電線、電話線などが入る管を数本単位で束ね、箱ごと歩道の下の比較的浅い部分に埋設するものであった。この共同溝は飯田鴨江線の一部に設置された。市は将来これまでの電気・通信網に加えてケーブルテレビや光ファイバー網などの新規参入にも対応でき、高度情報化社会の実現が加速されるとした。電線の地中化は都市景観や防災面だけでなく、観光促進などにも効果が期待され、この後も工事が進んでいった。

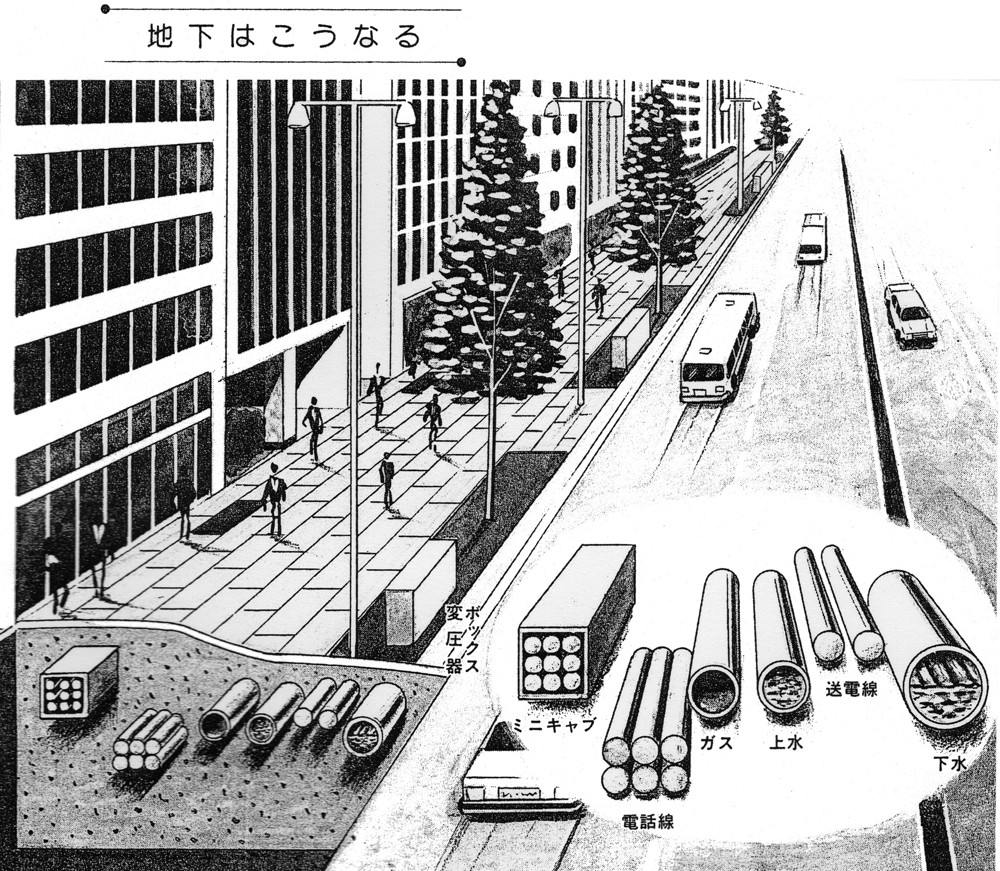

図4-7 電線の地中化