|

熊野町は東広島市のとなりにある町です。熊野(くまの)町に入ると,「筆」という文字が書いてある看板(かんばん)にたくさん出合います。町を歩いてみると,筆を作っている工場や家がたくさんあることに気づきます。熊野町は,日本一の筆づくりのまちとして,全国に名を知られています。

| なぜ,熊野町では,筆づくりがさかんなのでしょう。 |  |

【熊野町で筆づくりがさかんになったわけ】

|

今から約170年前になると,浅野藩(あさのはん)(現在の広島県)の工芸(こうげい)のしょうれいにより,全国に筆・すみのはんばい先が広がり,熊野で本格的(ほんかくてき)な筆づくりが始まりました。その先がけとなったのは,若い村人たちでした。

佐々木為次(ささきためじ)は,筆や墨を売りさばく墨屋長兵衛(すみやちょうべい)に命じられ,有馬(ありま)(現在の兵庫県)に行って筆づくりを学びました。また,井上治平(いのうえじへい)は,孫井田才兵衛(まごいたさいべえ)がまねいた浅野藩につかえる筆司(ふでし)から筆づくりを学びました。さらに同じころ,音丸常太(おとまるつねた)も,有馬で筆づくりを学び,熊野にもどってきました。この若者たちが中心となって,村人に筆づくりを指導したことによって,熊野に筆づくりの技(わざ)が根づいていきました。

明治時代になると,学校へ行く子どもが増えて,筆がたくさん使われるようになり,熊野筆の生産量(せいさんりょう)ものびました。筆をつくる人たちは,もっとよい筆をつくろうと努力しました。昭和30年ころからは,画筆,化粧筆の生産も始まり,昭和50年には,広島県で初めて通商産業大臣(つうしょうさんぎょうだいじん)により「伝統的工芸品(でんとうてきこうげいひん)」の指定を受けました。

その結果,熊野筆は全国に知られるようになりました。今では,毛筆,画筆,化粧筆のいずれも全国一位の販売量になっています。

筆づくりの伝統を伝える「筆の里(さと)工房(こうぼう)」に見学に行くと,熊野の筆づくりの歴史,筆づくりの工程などを見たり,聞いたりすることができます。

筆(ふで)の里(さと)工房(こうぼう)

さまざまな筆 |

筆の里工房には,毛筆(もうひつ),画筆(がひつ),化粧筆(けしょうふで)など,たくさんの種類の筆が展示してあります。中には,人の体より大きい筆もあります。

筆づくりの原料となる毛には,いろいろな種類のものがあります。

| 熊野町では,どんなことに使う筆が作られていますか。また,その筆の原料である毛には,どんな物があるか,調べてみよう。 |  |

毛筆の毛の原料(熊野筆事業協同組合調べ)

他にもタヌキ,イタチなどの様々な原料を使った筆があります。

| 主な原料 | 主な産地(さんち) | 使用している理由と特長(とくちょう) |

| 山羊(やぎ)毛 | 日本,中国 | 比較的(ひかくてき)丈(たけ)が長く先が良い上に,ねばりがあり,墨含(すみぶく)みがよい。高級筆をはじめ,児童用筆まで幅広く使用されている。 |

| 馬毛 | 日本,中国,北米,南米 | 柔(やわ)らかく墨含みがよい。他の動物の毛とのからみつきもよい。 |

| 鹿(しか)毛 | 日本 | 弾力(だんりょく)があるので,それぞれの技法(ぎほう)により,中ほどの根元(ねもとの芯(しん)に使用される。 |

ほかにもタヌキ,イタチなどの様々な原料(げんりょう)を使った筆があります。

| 赤ちゃんの初めて切った髪の毛を使って作る「胎毛筆」も作っています。 |

熊野町では,毛筆を年間約1,000万本,画筆を約1,200万本,化粧筆を約2,800万本国内外に向けて販売しています。これらの筆の多くを,職人が手作りで作ります。1本の筆を最初から最後まで1人の職人が作ることはしません。穂首(ほくび)づくり,くり込み,仕上げ,銘彫刻(めいちょうこく)など,それぞれの工程を受け持つ職人(しょくにん)が分業(ぶんぎょう)で作っています。

| 筆ができるまでの作業工程を調べ,その手順をまとめましょう。 (例)熊野筆ができるまで 1 毛を選び,組み合わせる 2 毛をもむ 3 毛の向きをそろえる |  |

筆づくりの工程

大きく分けて12工程,細かく分けると70工程以上あります。

筆づくりの様子

熊野筆できるまで

(熊野町役場「熊野筆」より)

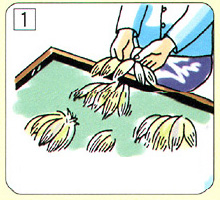

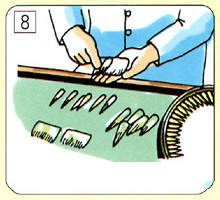

筆の種類にあわせて筆を選び、組み合わせをする。 |

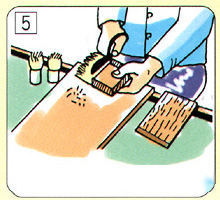

毛にはいをまぶし、火のしを当て、シカ皮をまいてもむ。 |

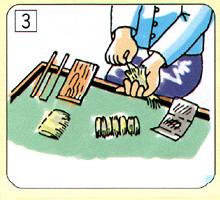

毛をすこしずつぬき取り、毛元を積み重ねて、毛の向きをそろえる。 |

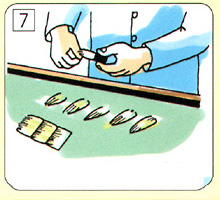

小刀で、逆毛やすれ毛をぬき取る。 |

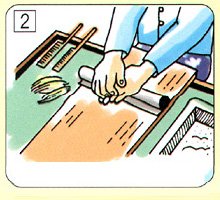

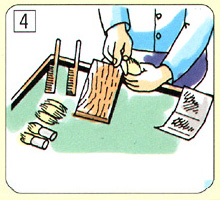

先たん部から下部まで、それぞれの部分に合った長さを切り分ける。 |

毛をうすくのばし、折り返してまぜあわせ、うすいのりを付ける。 |

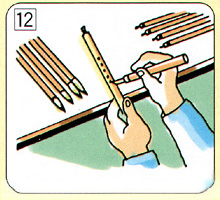

毛をしん立てのつつに入れ、決まった太さのしんにする。 |

ころも毛(上毛)をうすくのばして、かわいたしんにまきつける。 |

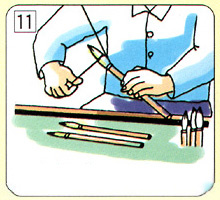

根元をあさの糸でしめ、焼きごてで焼きしめて、ほ首を完成させる。 |

じくのほ首をはめる部分を小刀でけずり、接着ざいでほ首をとめる。 |

のりをほ首にふくませて、まきつけた糸を回してのりを取り、形を整える。 |

三角刀でじくに銘をきざむ。 |

筆の毛の部分を作る筆司(ふでし)さんにお話を聞きました。この方は,伝統工芸士(でんとうこうげいし)でもあります。

筆司さんの話 筆司さんの話 |

| 筆づくりの技術は,10年くらいしないと身につきません。たくさん筆を作りましたが,筆は1本1本ちがい同じ筆はありません。すべて長年のカンで作っています。毛の種類によっては,何万本の毛の中からよくない毛を見ぬいてぬきとる仕事があります。目がとてもつかれることもあります。根気(こんき)よく作っていきますが,なかなか思うようにはできません。50年間,筆を作っている人もいますが,毎日が勉強だといわれています。 |

豆ちしき 【伝統的工芸品(でんとうてきこうげいひん)とは】 豆ちしき 【伝統的工芸品(でんとうてきこうげいひん)とは】 |

伝統的工芸品のマーク |

| 伝統的工芸品は,経済産業大臣(けいざいさんぎょうだいじん)が指定(してい)する工芸品のことです。次の条件(じょうけん)が必要です。 1 主に日常生活の中で使われるもの 2 製造(せいぞう)工程(こうてい)の主な部分が手づくり 3 伝統的な技術(ぎじゅつ),技法(ぎほう)(およそ100年以上続く)により製造(せいぞう) 4 伝統的に使ってきた原料を使用 5 一定の地域が産地(さんち) その伝統的工芸品づくりの長いけいけんと高い技術を持つ人の中から経済産業大臣にみとめられた人のことを「伝統工芸士」と呼んでいます。 熊野筆は,昭和50年5月10日に伝統的工芸品の指定を受けました。 広島県では,熊野筆の他,宮島細工(みやじまさいく),広島仏壇(ぶつだん),福山琴(こと),川尻筆が指定されています。全国には219品目(平成26年11月現在)あります。 図書室の本などで調べてみましょう |