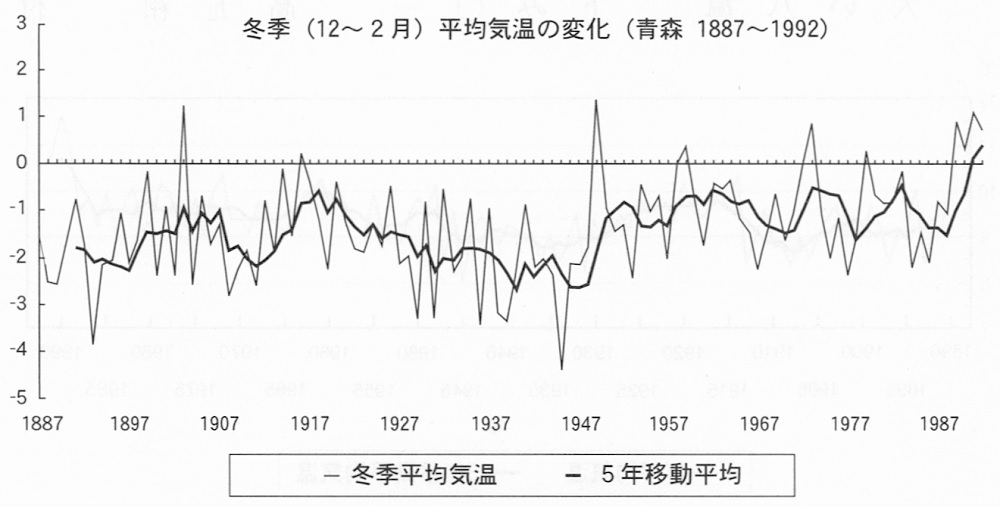

図62 冬季の平均気温の変化

(イ)最も注目されるのは、一九四五年の寒冬年から一九四九年の暖冬年にかけての冬季気温の急上昇である。この間の気温差は約六℃で、気候ジャンプといわれる大きな変動である。冬季気温は、この暖冬年を境に気候分けされている。一九四九年以降は、約マイナス〇・八℃を平均値としたような変動。一九二九年~一九四八年の期間は、約マイナス二・〇℃を平均値とした変動。一八八七年~一九二八年の期間では、約マイナス一・五℃を平均値としたような変動で、期間ごとに区切り階段的にならした基準での経年変化とみることができる。

(ロ)一九四九年を境に近年は高温期である。変動に三~四年、および七~八年の短周期変動がある。

(ハ)近年に比べて一九四八年以前は寒冬時代で、特に一九三〇年~一九四八年は低温期であった。この間の最低値は昭和二十年(一九四五)で、最高値は、昭和二十四年(一九四九)である。昭和二十年一月の平均気温は、マイナス五・七℃と低温の累年一位である。逆に、大暖冬年であった昭和二十四年二月の平均気温は、一・二℃と高く、三月の平均気温とほぼ同じ天候であった。この冬(十二月~二月)の平均気温は一・四℃で、仙台・酒田付近と同様の天候経過であった。

(ニ)近年、昭和五十二年(一九七七)や昭和五十九年(一九八四)~昭和六十一年(一九八六)の三年続きの寒冬もあったが、平成元年(一九八九)以降における連続の長期暖冬は、過去になかった期間隔と高温の経過である。今後の冬季気温値でみる気候変動が注目される。