土偶は、近年の各地における調査によって、最古の例は三沢市三沢の根井沼(1)遺跡で発掘された縄文時代早期前葉の根井沼式土器に伴うものであり*77、その後しばらく間を置いて、三戸郡階上(はしかみ)町の白座遺跡における前期中葉の円筒下層aないしb式土器と共伴した例と*78、八戸市是川一王寺遺跡で前期後半の円筒下層c式土器に伴って出土した例がある*79。この遺物は、前期終末の円筒下層d式(d1・d2式を含めた)土器期になると数は若干増加し、中期に入ると青森市三内丸山をはじめ岩木山北麓の森田村石神遺跡などにおける例のように、急激に増加を見せた。後期に入ると数量はしだいに増加し、晩期には逆に減少の状況が感じられる。弥生時代では、前期の砂沢式土器期に多く、中期後半の田舎館式土器期を最後に製作は停止したらしい。

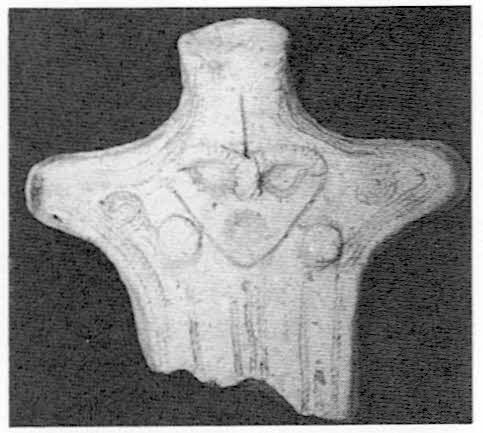

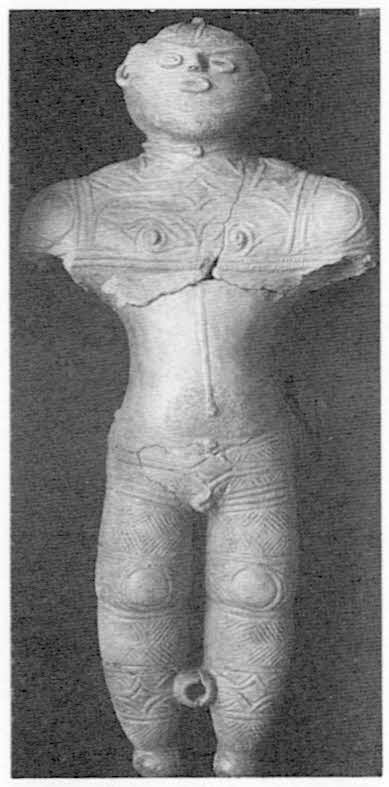

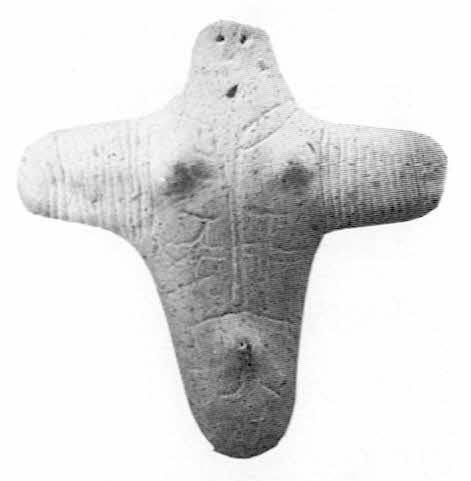

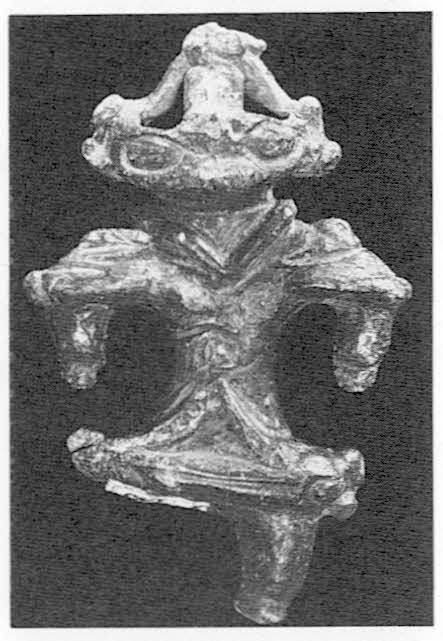

形態は、縄文時代前期・中期が扁平な作りであるため板状土偶といわれ、手を大きく広げた形状を示しているので十字形土偶ともいわれる。足は省略されている。後期に入ると写実的なものが作られ、頭と体部との間に頸部が、手・足には指の表現がなされており、乳房も大小の形状が見られる。なお、この時期の土偶は、直立ないしは足を開いた形状のみではなく、座ったりまたはうずくまったいわゆる蹲居の姿勢を持つものもあり、浪岡町羽黒平をはじめ各地で発見されている。特に、八戸市風張(1)遺跡で出土した蹲居(そんきょ)し合掌した姿の土偶は逸品である*80。またこの時期は、粗製土偶が数多く作り出され、発見された時点では頭部や手・足・体部がそれぞれ分離しており、青森市近野遺跡で出土した108個(その中で頭部片28個)の土偶は見るも無残な状態であった*81。

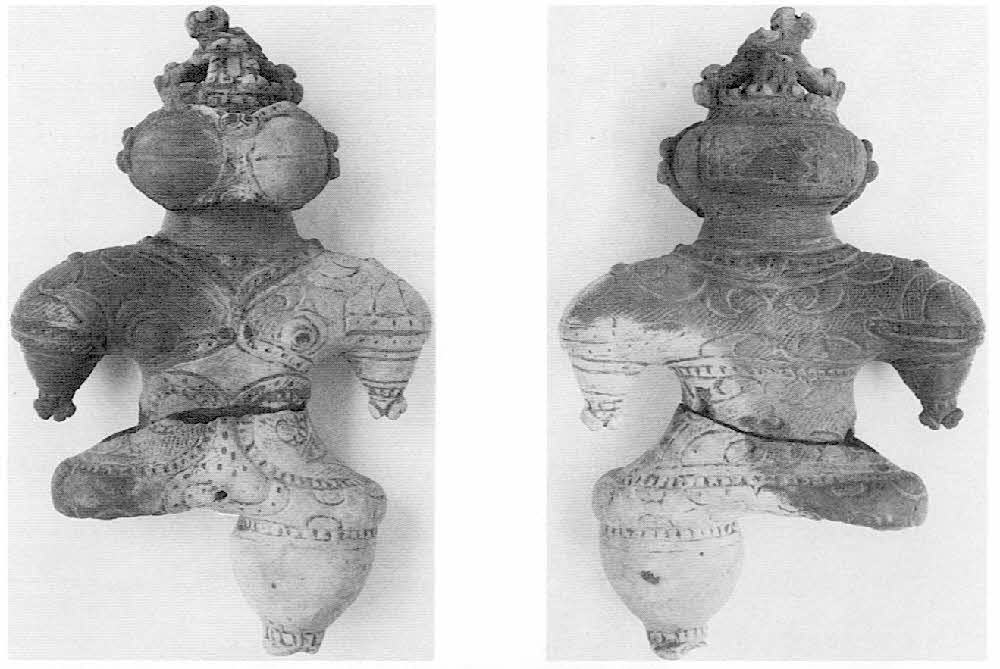

晩期の土偶は、遮光器土偶によって代表される。明治20年(1887)、佐藤蔀により東京人類学会雑誌を飾った「瓦偶人之図」*82を基に、遮光器という名は坪井正五郎によって命名され*83、現在でもその名を用いている。確かに、眼が大きく表現されたあの姿は、遮光器という名にふさわしい。この形態のものは晩期の前半に作られ、北は海を越えて北海道胆振(いぶり)の白老郡白老町社台1遺跡を北限とし、南は遠く神戸市灘区の篠原仲町遺跡にまで達している*84。またこの時期は、先の後期と同様に粗製土偶も作られ、その数は精製の遮光器土偶よりも多く、特に前半期には抽象化された4~5cmほどの小型土偶が見られる。国の重要文化財に指定されている亀ヶ岡遺跡出土の左足を欠いた遮光器土偶は、よく観察すると目頭や鼻の付近に赤い顔料残存が見られ、製作された当初は赤い顔料を塗布していた可能性もある。

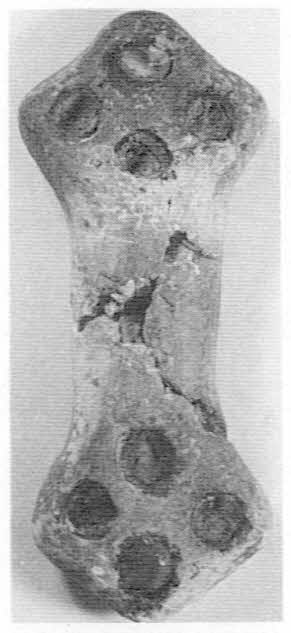

土版は、岩版と同様な形態をなすが、材質は粘土である。楕円または長楕円形で、晩期終末に近い大洞A式のころから弥生時代前期の砂沢式土器期にかけては、糸巻形のものが見られる。表裏に渦巻文・指紋類似の文様が線刻されており、東北地方北部では、晩期の大洞C1式土器期から弥生前期まで使用されている。

三角形板状土製品は、逆三角形を呈し、土器片を利用したものが多い。大きさは3~5cm程度である。これに類するものとして、三角形板状石製品(三角形岩板)があり、逆三角あるいは二等辺三角の形状を呈する。表面は緩やかなカーブを持つが、裏面は平坦である。大きさは5cm弱から7cmほどで、表面に沈線による渦巻・指紋状の文様並びに擦痕が施されている。後期の中ころである十腰内Ⅰ群(式)土器期に多い。

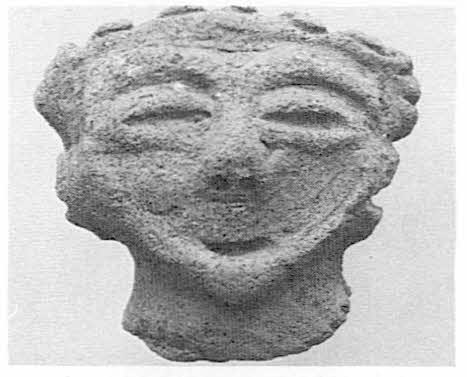

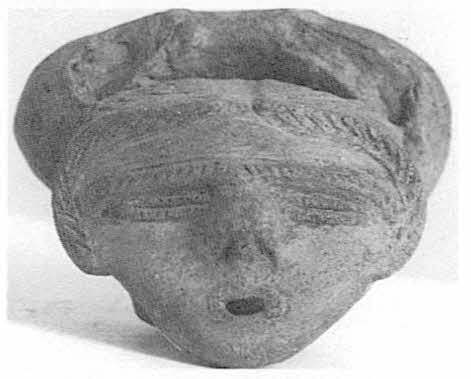

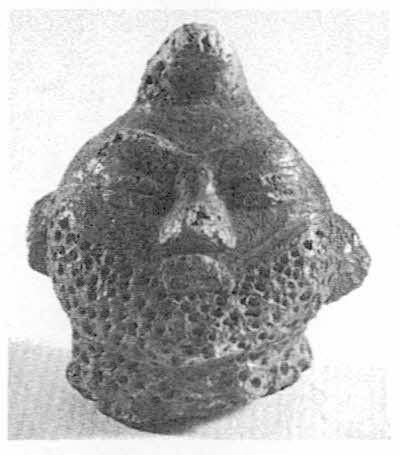

土面(土製仮面)は、発見例は極めて少なく、本県では5指に満たない。すべて晩期に属し、形態は円形を呈する板状のもので、眉・目・鼻・口が浮彫的に表現され、それらの周囲に土器と同様の文様が施されているもの、一般に鼻曲り土面といわれ、目の部分は孔を有し、眉と鼻は立体的またはその存在を示したものなどが発見されている。なお岩手県では、耳・鼻・口の部分を個別に表したものもあるが*85、本県では未発見である。

土製の耳飾には滑車形・臼形などがあり、前者は玦状耳飾が絶えた後の中期中葉に出現し、晩期前半まで存続するといわれ、後者は晩期に多い。浪岡町源常平遺跡では、長楕円形の土壙墓の西側底面から二十数cmの間隔をもって対で発見され、臼形耳飾を着装のまま遺体を葬ったのであろう。*86

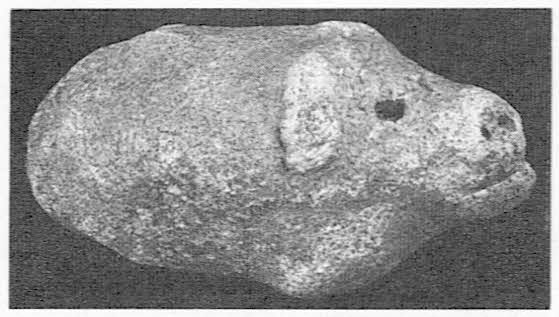

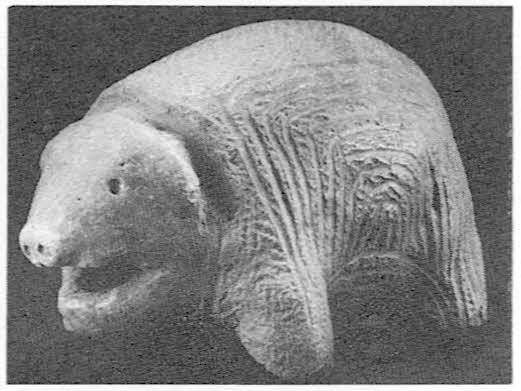

動物型土製品としては、弘前市十腰内遺跡で出土したイノシシを表したものがある。全面に磨きを施し、体部には沈線で区画されたその内面に羽状縄文が施されている。前部はイノシシ特有の鼻鏡を有し、口並びに目の表現もイノシシの特徴を持った表し方がなされ、上を向いた尾の形を見ると極めて躍動的である*87。十腰内Ⅲ群(式)土器期の所産と考えられる。また、次の晩期には、猿を模した土製品(弘前市十面沢遺跡)・クマを模した土製品(弘前市高杉尾上山遺跡)・亀形土製品(むつ市大湊近川・三戸郡名川町平・同郡田子町野面平・青森市駒込等の諸遺跡)などがある。青森県ではこのような動物型土製品の出土が多く、時期を異にしたものも加えると、蛇やオオサンショウウオ(下北郡川内町高野川隠れ里遺跡=中期:円筒上層a式土器期)・犬(三戸郡五戸町古街道長根遺跡=後期:十腰内Ⅰ群(式)土器期)等があり、ほかになお猿並びにイノシシなどもあり、弥生時代前期(砂沢式土器期)には、ムササビを表した壺形土器(三戸郡階上町道仏字大蛇)も見られる*88。

このような土製品とは異なるが、土器の器面に粘土の紐を張り付けて一種の絵画を表したような土器が、八戸市田面木にある韮窪(にらくぼ)遺跡で発見されている。土器は、高さ26cm、口径19cm、底径8.3cmほどの深鉢形土器で、中期後半の円筒上層e式と榎林式の中間的な文様要素を持つものである。問題はこの土器の口頸部以下に施されている絵画で、一つは弓矢とその矢の先に四足獣が見られ、あたかも弓矢がその動物を狙っている感じを受ける。四足獣の右隣には、口縁から垂下する2本の隆線と円形のボタン状貼付があり、さらにその下に魚の骨を表したような装飾文がある。たぶん針葉樹の表現であろう。この文様のさらに右隣には、不整な円形のものが見られ、左上から右下にかけて斜めの線と、その中央に円の形状をなす個所があり、これらは動物を捕獲するためのトラップ(わな)ないしは檻(おり)であろう。残りの一つは前述の針葉樹と同様のものである。四面の絵画は、縄文人の生業の物語を構成しているように感じるが、果たしていかがなものであろうか。この土器は狩猟文土器という名が付され、現在県重宝の指定を受けている*89。なお、類似の土器は、岩手県二戸市馬立Ⅱ遺跡でも発見されている。大型壺形土器の肩部に施されているものだが、弓矢と四足獣は類似するにしても、針葉樹の表現は逆の形状を示し、その他の文様は大きく異なっている*90。

土製品には以上のほかに、釣鐘のような形態を持った鐸形(たくがた)土製品(後期の十腰内Ⅰ群(式)土器期に多い)、土器片を円形に擦って作った円版状土製品(これも十腰内Ⅰ群(式)土器期に多い)、三角形の柱を10cm未満の長さに切り取ったような三角柱状土製品(鰺ヶ沢町建石町大曲遺跡出土、楕円形沈線文と刺突文が施されている=中期末)なども発見されている。

図17 縄文時代の土偶(1)

板状土偶…森田村・石神遺跡(中期)

板状土偶…森田村・石神遺跡(中期)

板状土偶…森田村・石神遺跡(中期)

土偶…北海道南茅部町・著保内遺跡(後期)

(南茅部町教育委員会提供)

遮光器土偶…

木造町・亀ヶ岡遺跡(晩期)

(文化庁提供)

十字形土偶…森田村・石神遺跡(中期)

蹲居土偶…尾上町・八幡崎遺跡(晩期)

(尾上町教育委員会蔵)

緑石像嵌省略土偶…三厩村・宇鉄遺跡(晩期)

(青森県立郷土館蔵)

遮光器土偶…

弘前市・十腰内遺跡(晩期)

(東北大学蔵)

図18 縄文時代の土偶(2)

遮光器土偶…

碇ヶ関村・程ノ森遺跡(晩期)(個人蔵)

土偶…板柳町・土井1号遺跡(中期)

(板柳町教育委員会蔵)

中空土偶…木造町・亀ヶ岡遺跡(晩期)

(弘前大学蔵)

土偶…鶴田町・船沢遺跡(晩期)

(県立郷土館蔵)

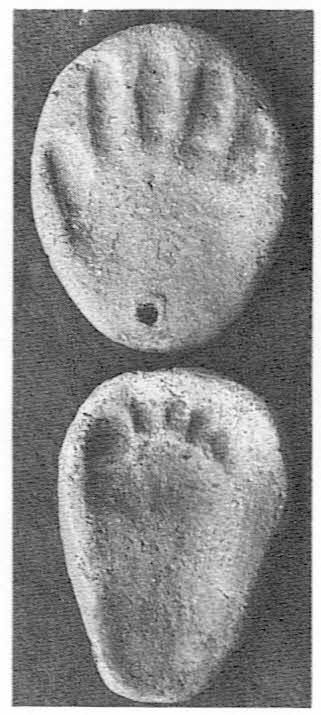

手型・足型土製品…

六ヶ所村・大石平遺跡(後期)

(県埋蔵文化財調査センター蔵)

動物型土製品(イノシシ)…

弘前市・十腰内遺跡(晩期)

(東北大学蔵)

動物型土製品(クマ)…

弘前市・尾上山遺跡(晩期)

(青森県立郷土館蔵)