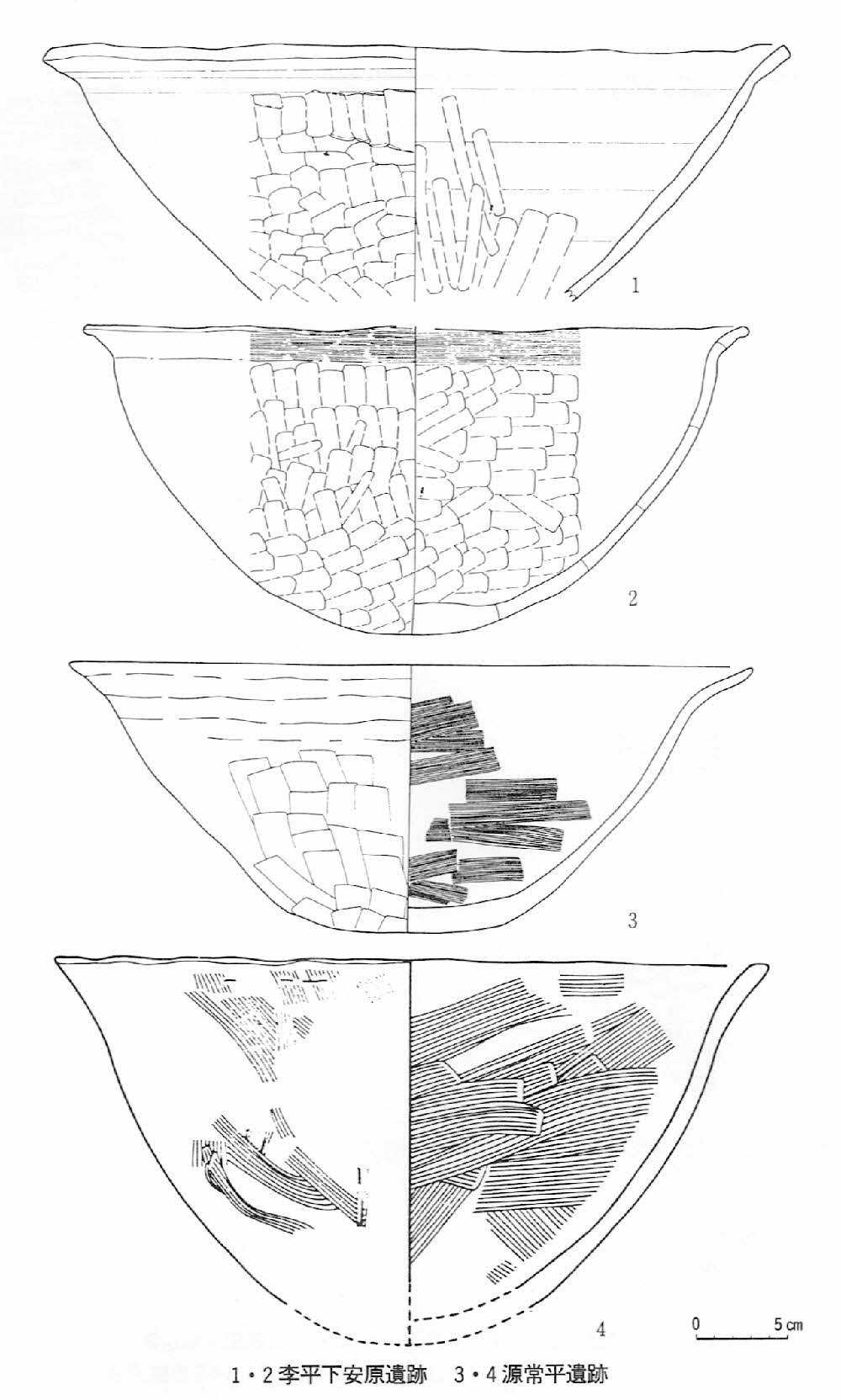

図46 9・10世紀の土師器堝(1)

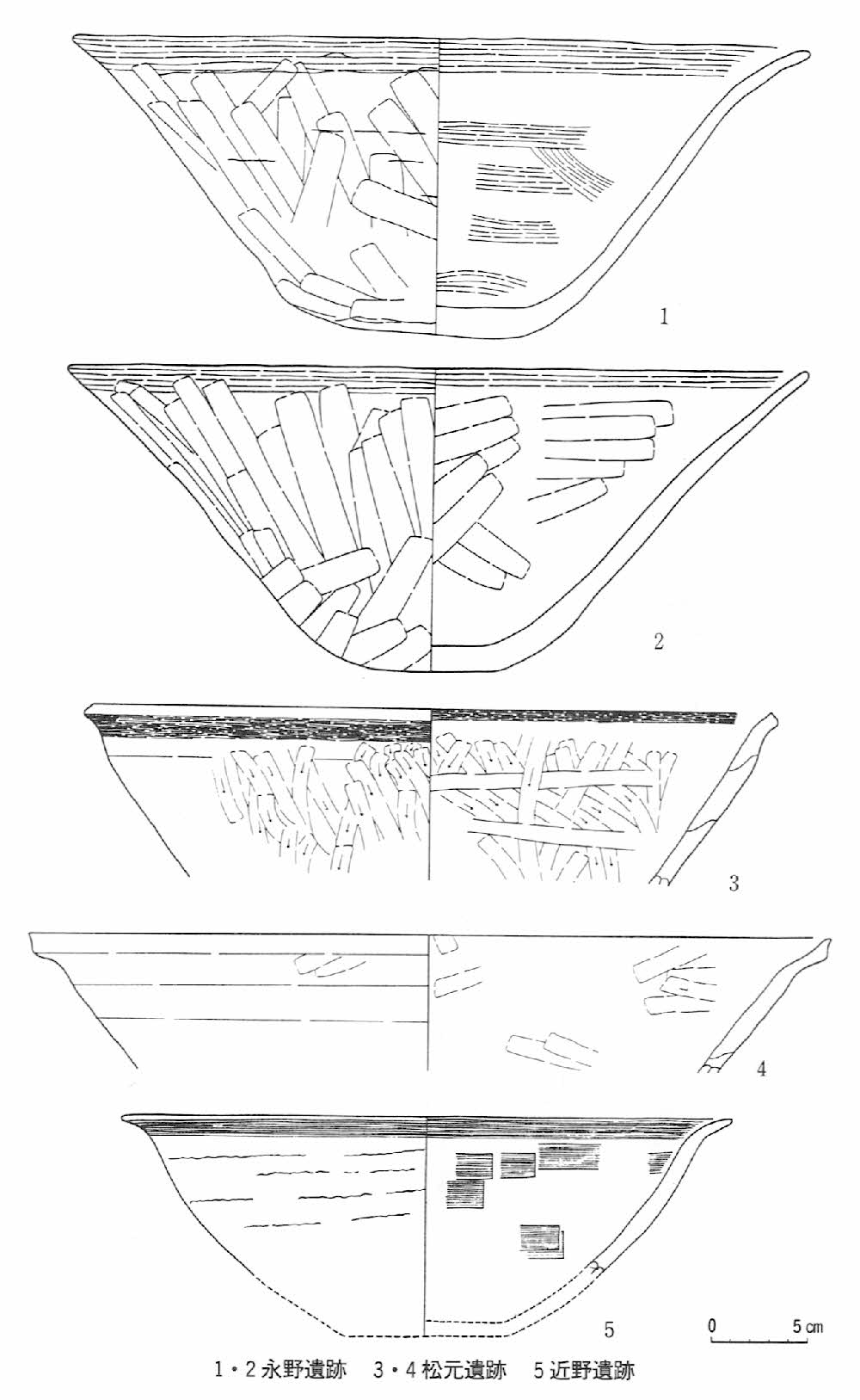

図47 9・10世紀の土師器堝(2)

10世紀前葉には五所川原窯のうち、持子沢系の窯群が開窯され須恵器生産が本格的に開始され、集落への須恵器供給量が飛躍的に増加する。器種は坏・小型鉢・長頸壺・短頸壺・甕である。一方、擦文土器は散発的に出土するにすぎない。

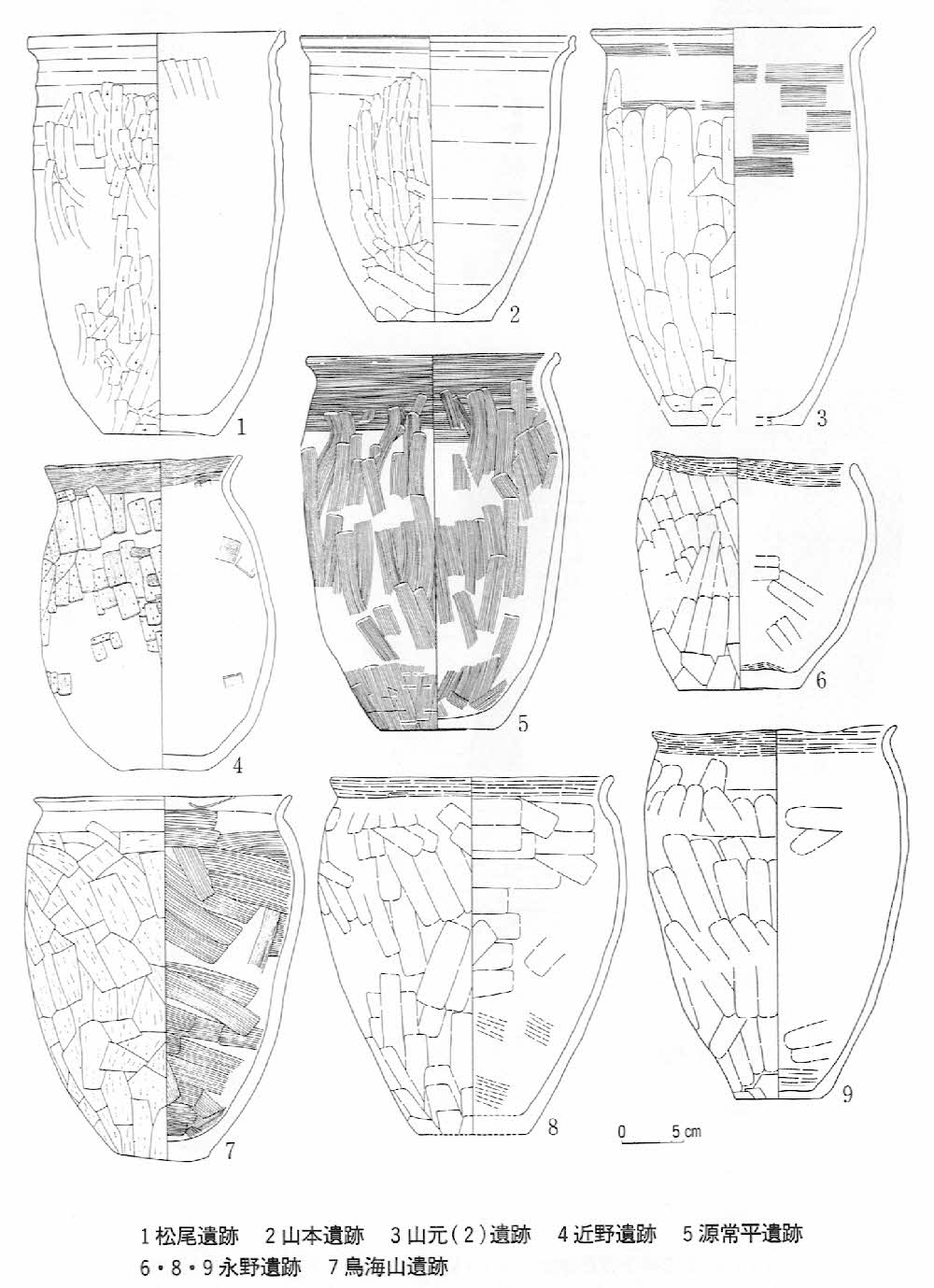

図42 9・10世紀の土師器長胴甕

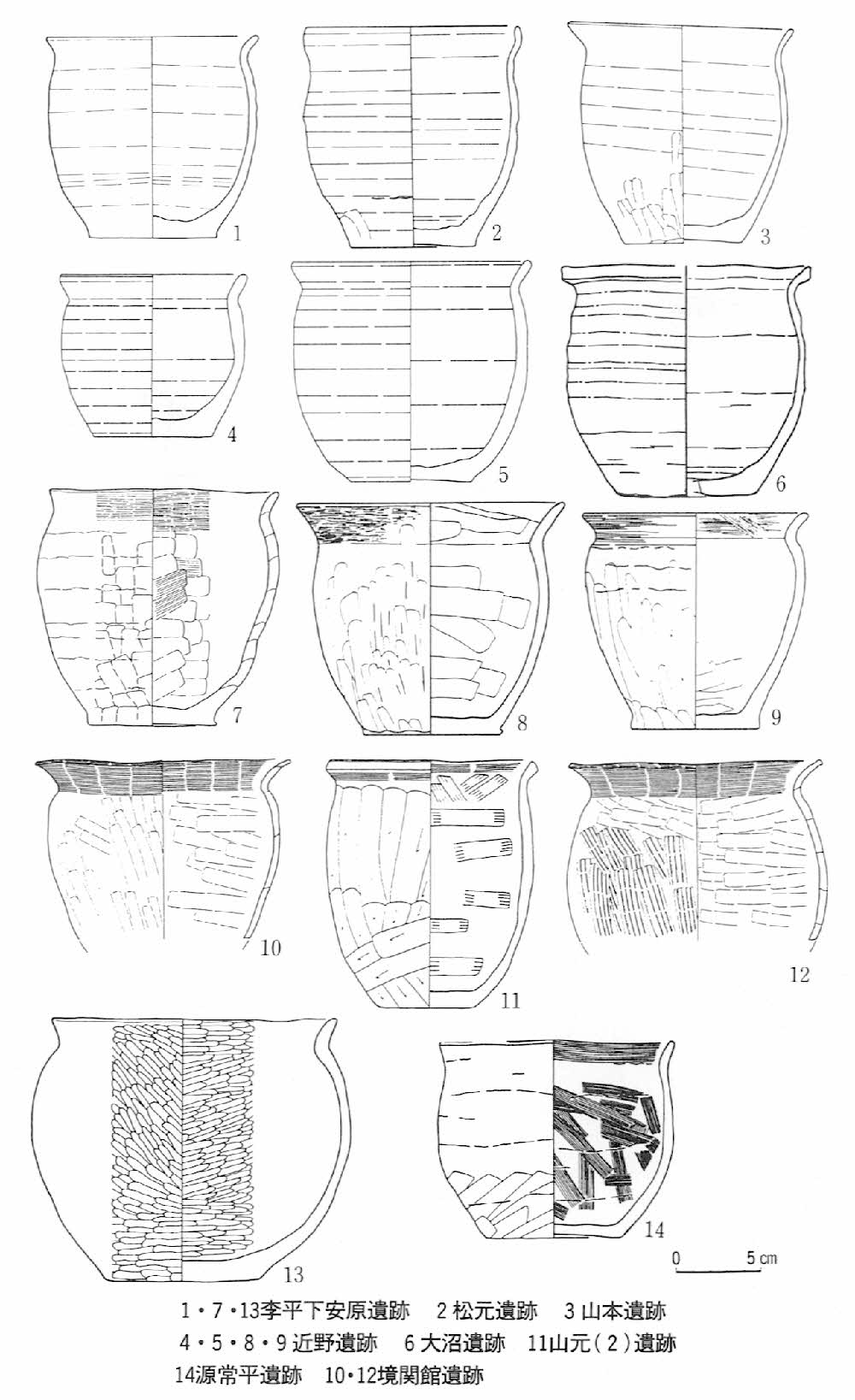

図43 9・10世紀の土師器小型甕

なお、10世紀前葉には十和田湖を噴出源とする十和田a降下火山灰が下北・津軽両半島を除く県内各地を覆う。また、10世紀中葉(10世紀第Ⅱ四半期か)には、朝鮮半島の白頭山火山を噴出源とする苫小牧降下火山灰(白頭山火山灰)が県下全域を覆う。