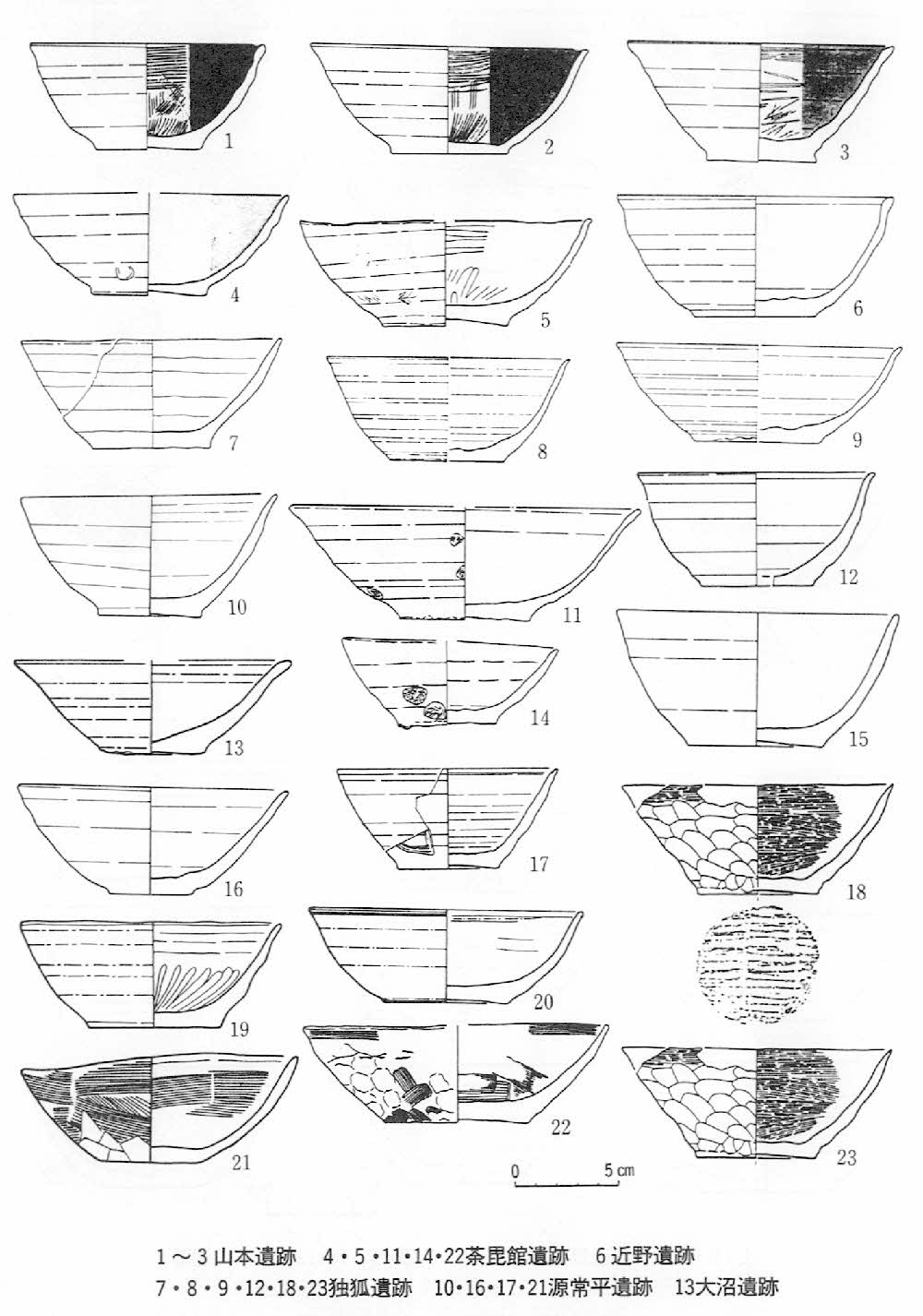

図36 10・11世紀の土師器坏

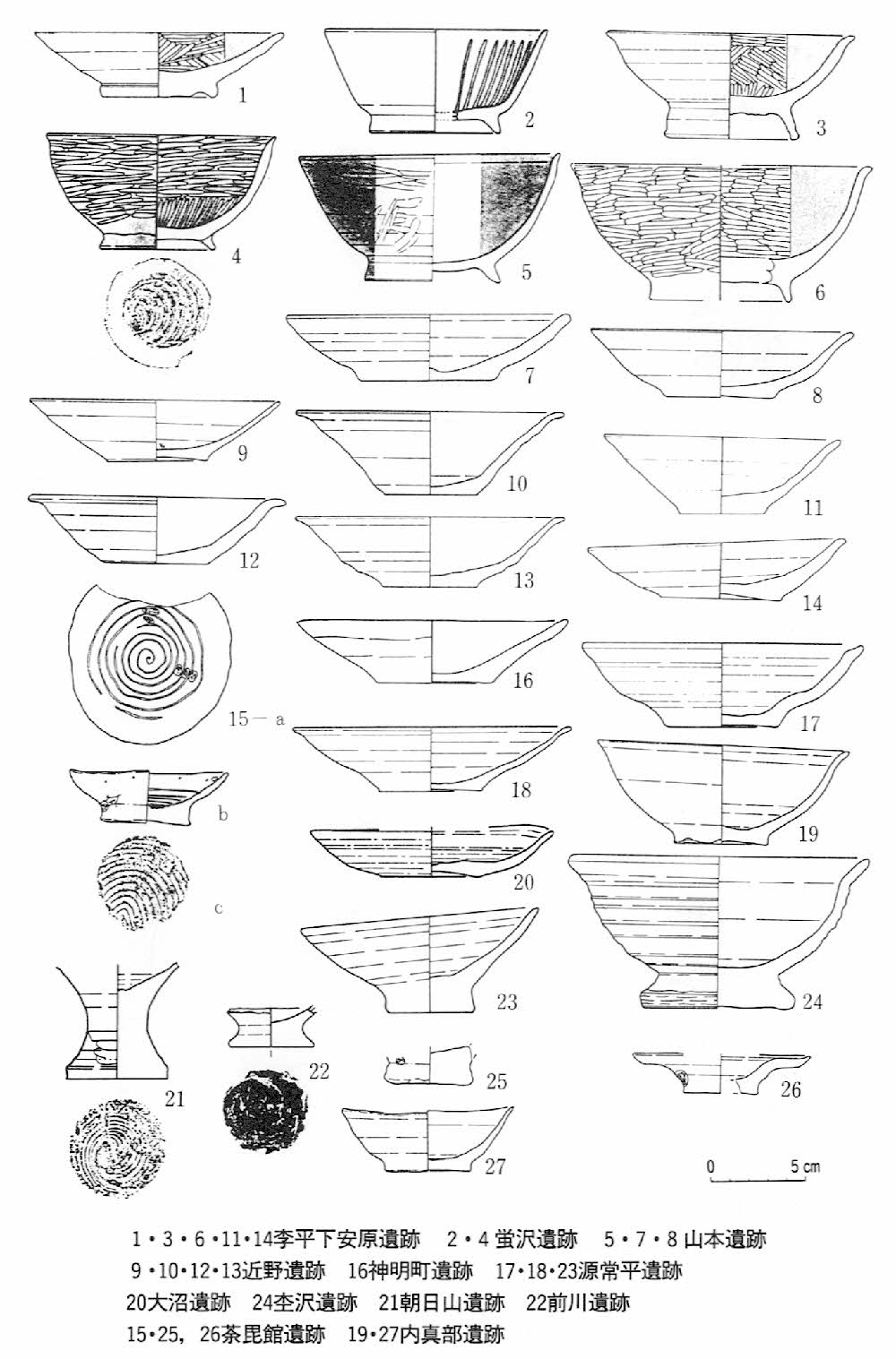

図37 10・11世紀の土師器高台付坏・皿・柱状高台付坏

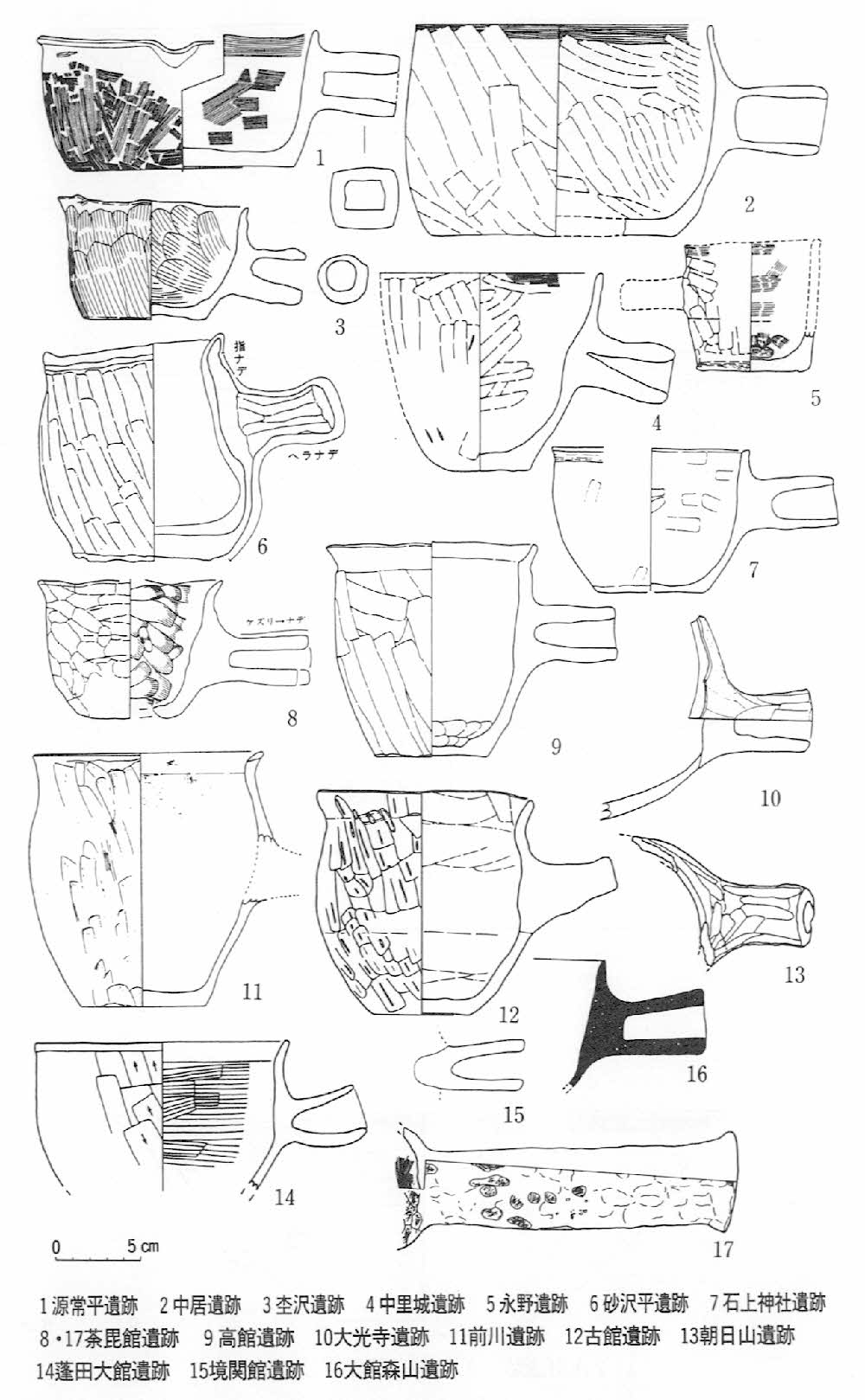

図48 10・11世紀の土師器(把手付土器)

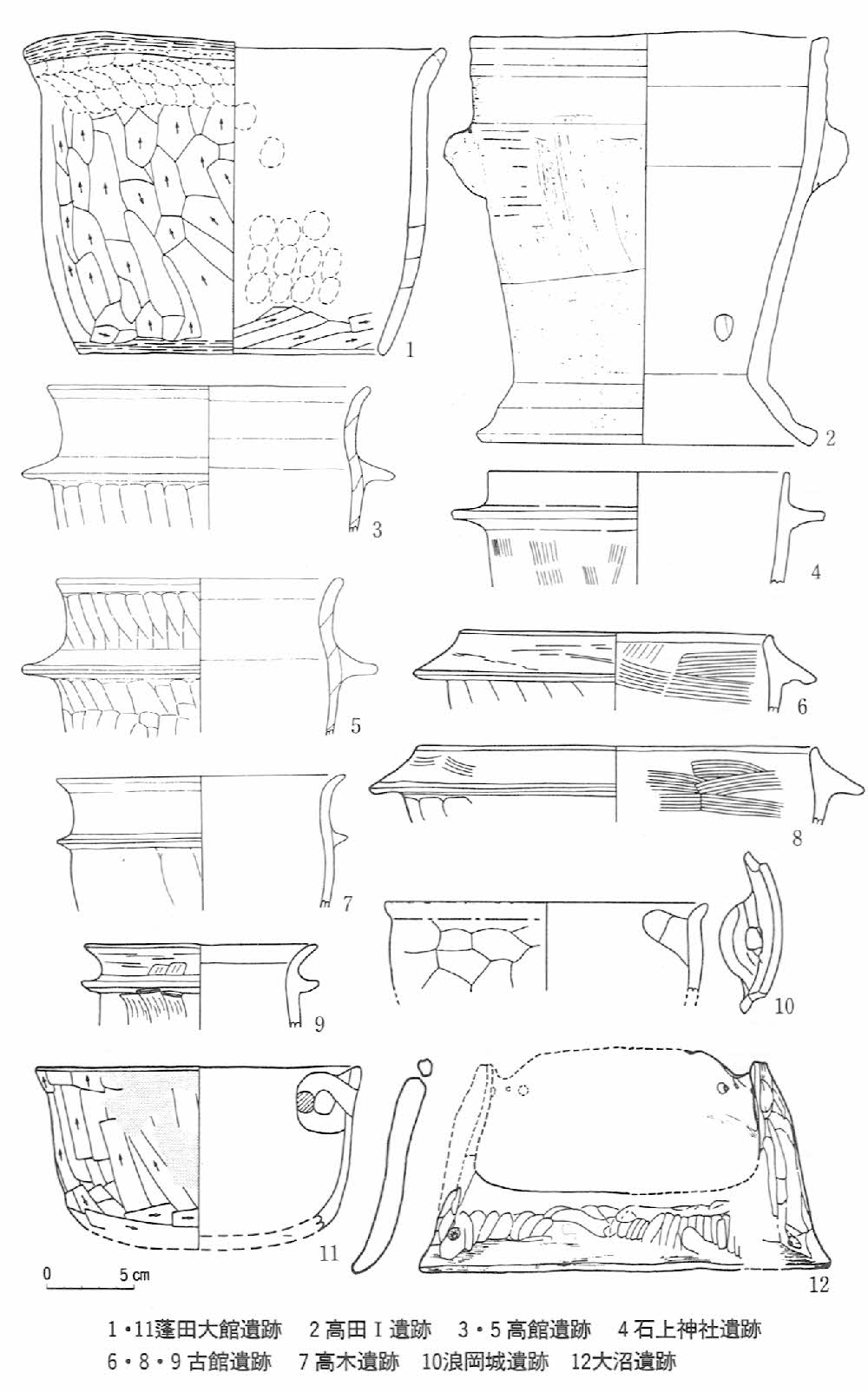

図49 10・11世紀の土師器(甑・羽釜・内耳土堝・土製かまど)

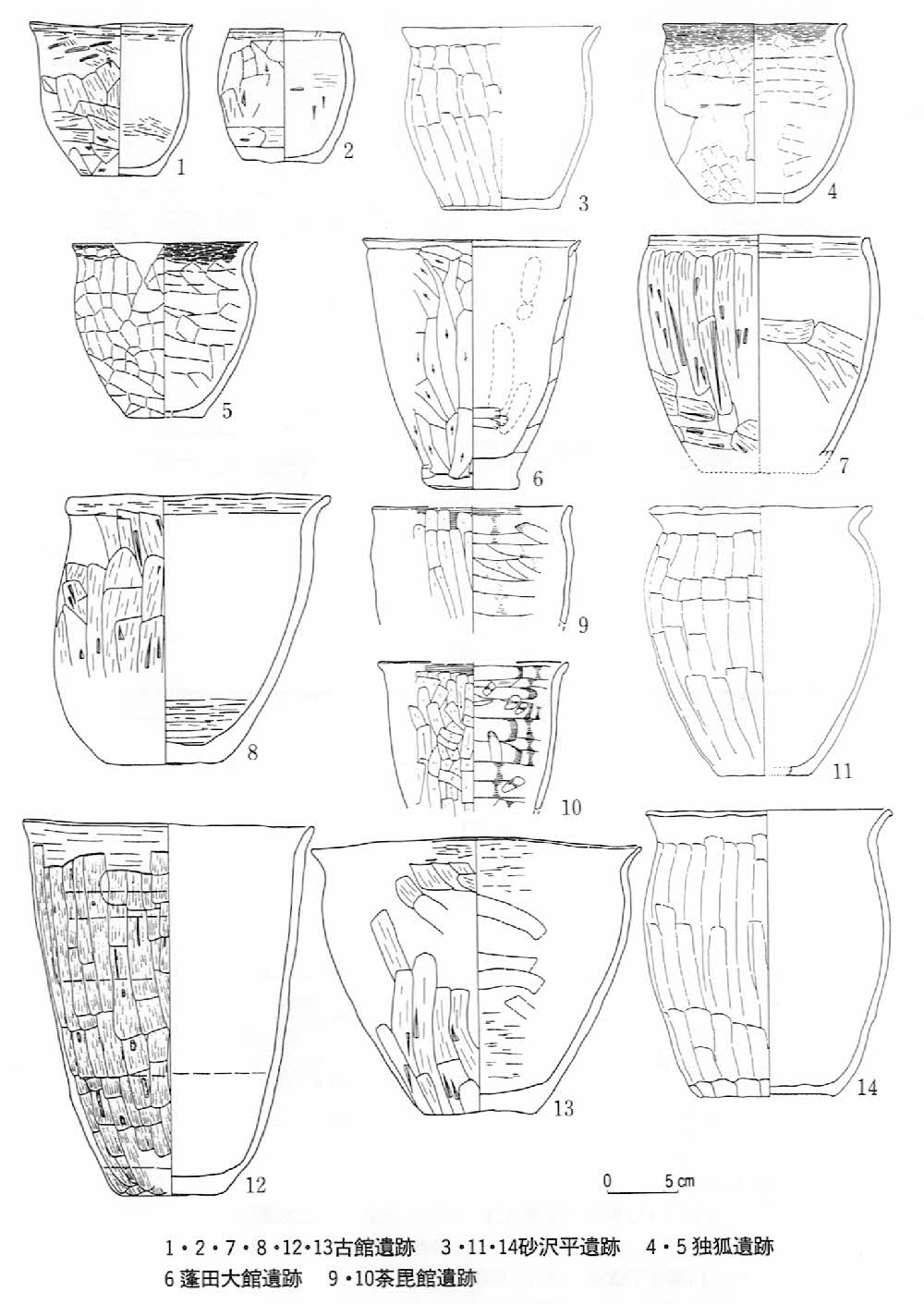

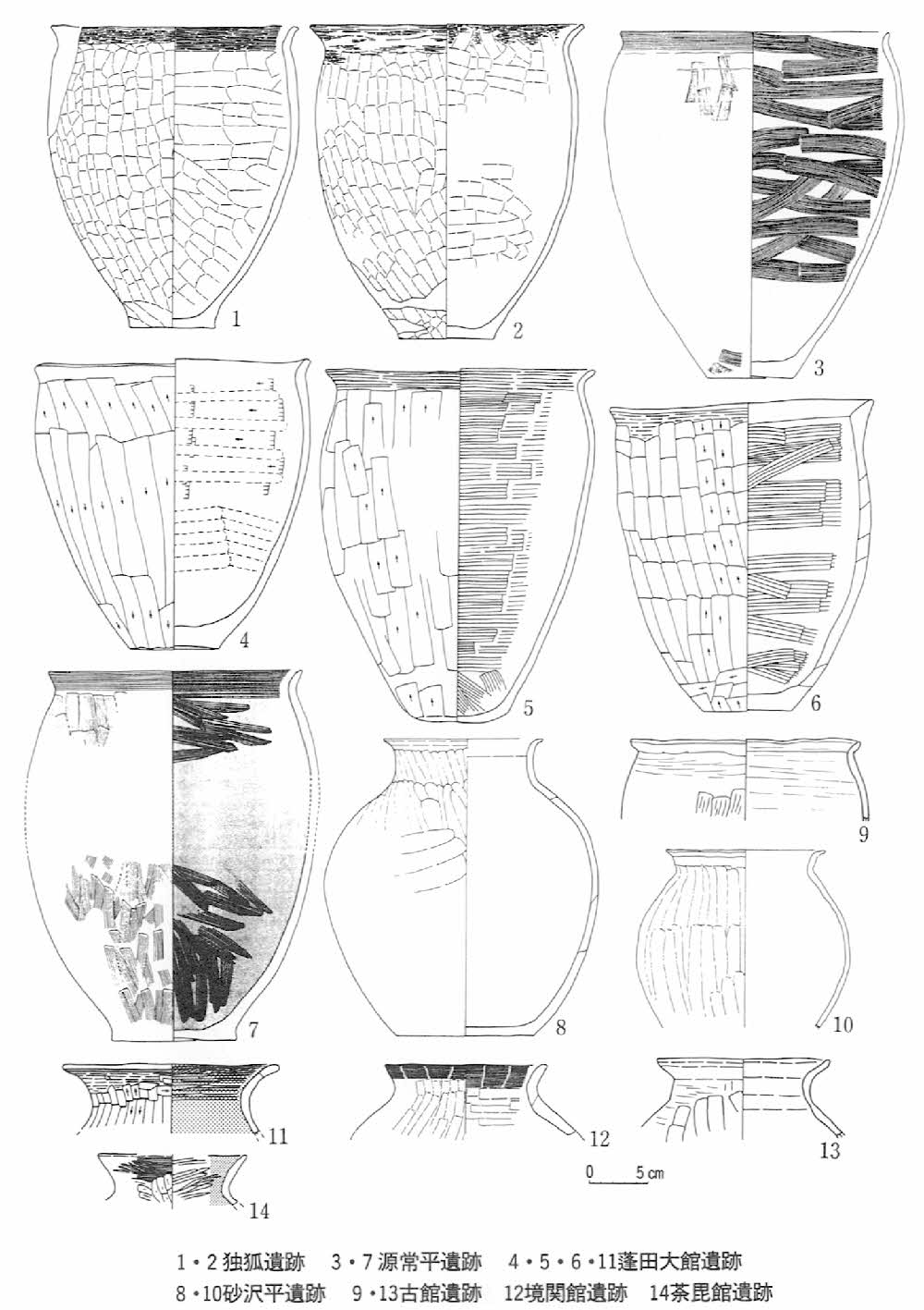

土師器甕は頸部が極めて短く、また屈曲の度合いも少なく、頸部付近で肥厚するものが多い。外面の大胆なケズリが全面に施されるが、これは前代と同一手法である。把手付土器の調整も同様である。坏は硬質で、底部から直線的に立ち上がり、口縁部が薄くなるものが多い。また、底部が体部に比して厚手であるのも本時期の特徴と言えよう。坏の一部は小型化し、大小二つの器種が出現する。いずれもロクロ調整である。

図44 10・11世紀の土師器小型甕・土師器長胴甕

図45 10・11世紀の土師器長胴甕・同球胴甕

土器組成の特徴では前代から引き続き、供膳具としての坏・皿が極めて少量である点と、わずかではあるが輸入白磁が共伴する点にある。前者は、木器製作の技術的進歩と量産体制の確立が背景に存在しよう。このほか、貯蔵具においても大きな特徴が認められる。Ⅲ期で盛行した須恵器生産も、本時期ではほとんど消滅し、伝世品として残る貯蔵具も稀少となるが、これに代わるものとして、土師器壺・内面黒色処理の長胴壺(出現はⅢ期)が本時期に盛行する。

この時期には、擦文土器を伴う遺跡が飛躍的に増加する。器種は甕だけであり、その多くは在地産のものである。この擦文土器も、多くの土師器とともに11世紀末の段階では終焉を迎える。