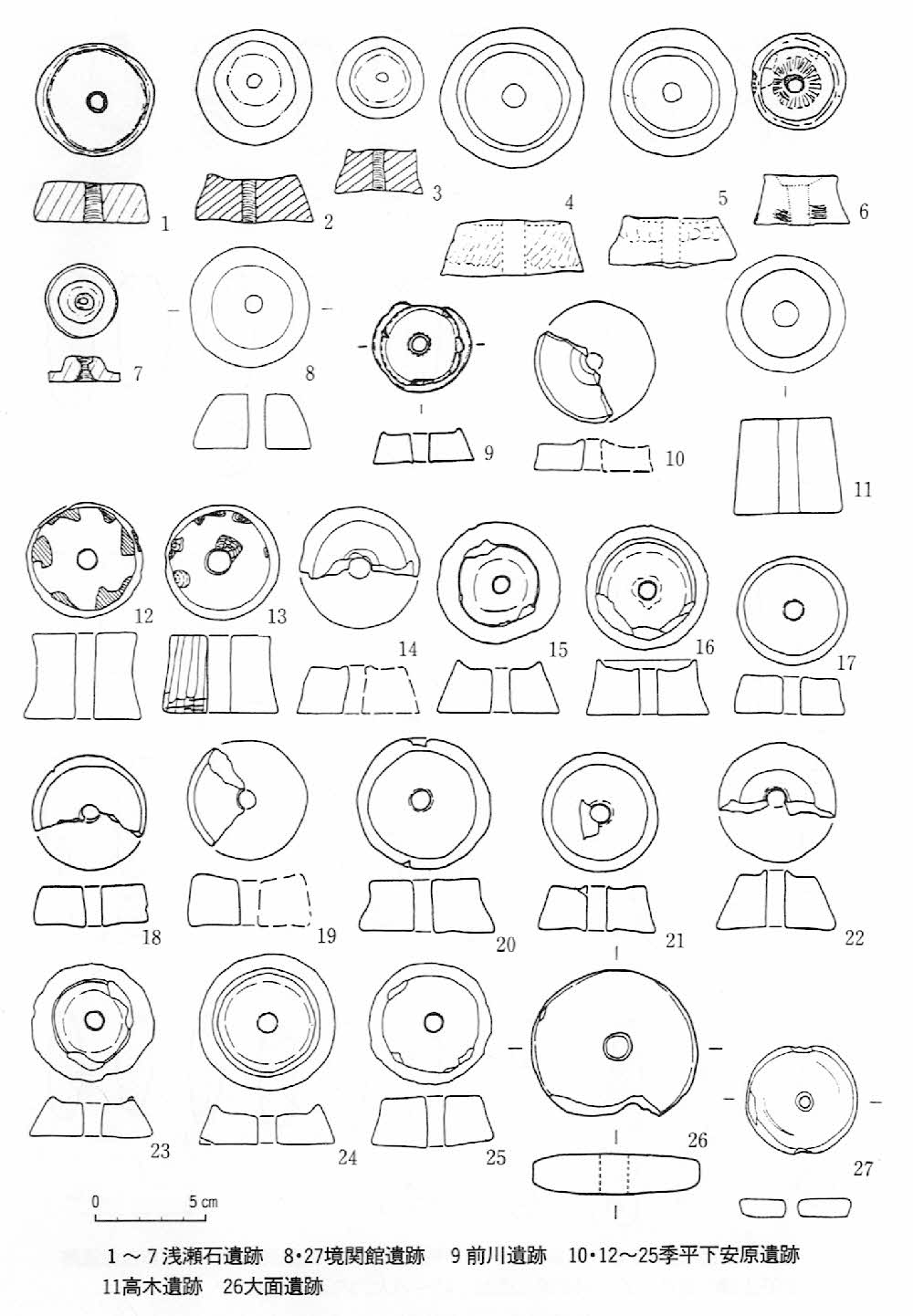

図85 奈良時代の土製紡錘車

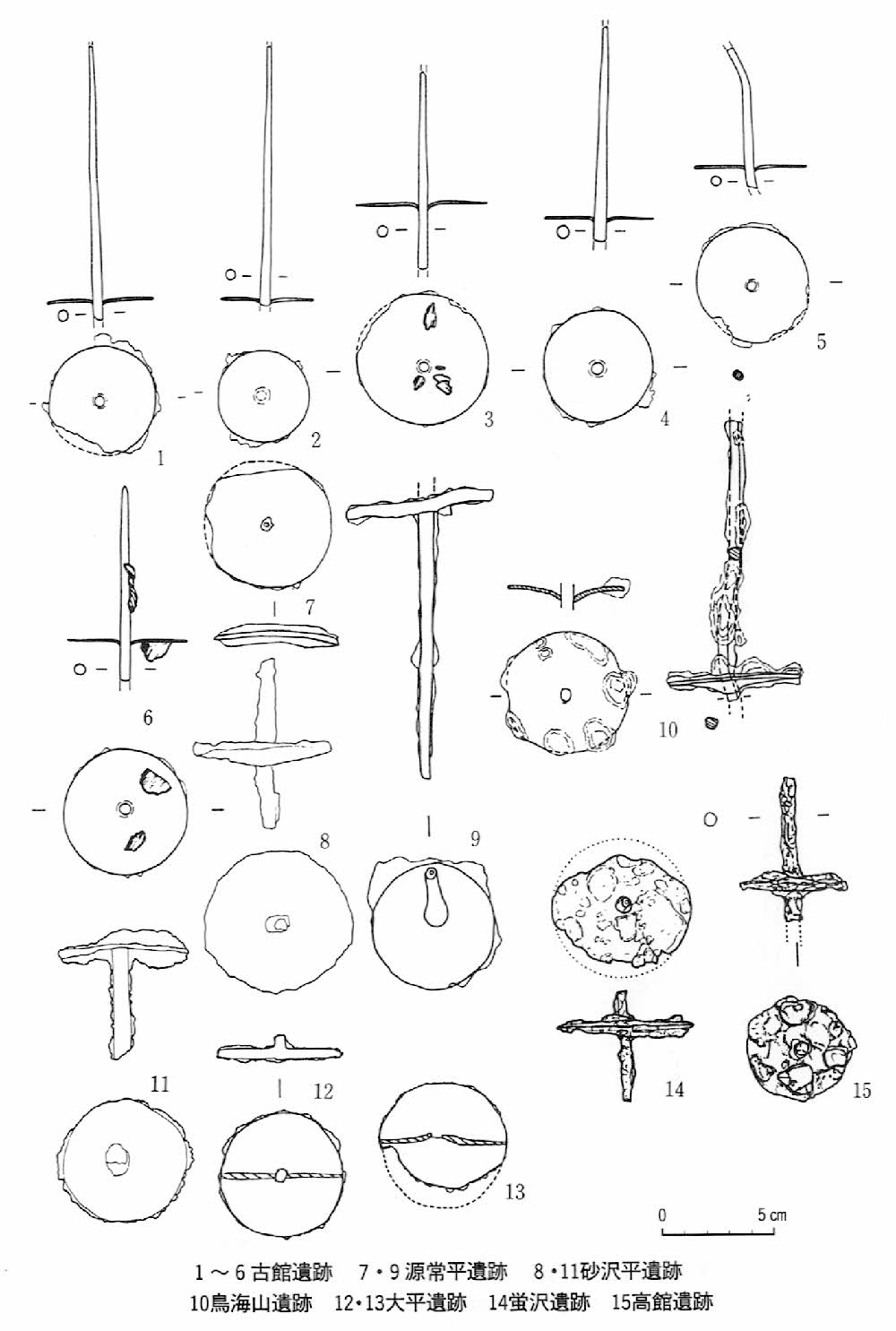

図86 平安時代の鉄製紡錘車(1)

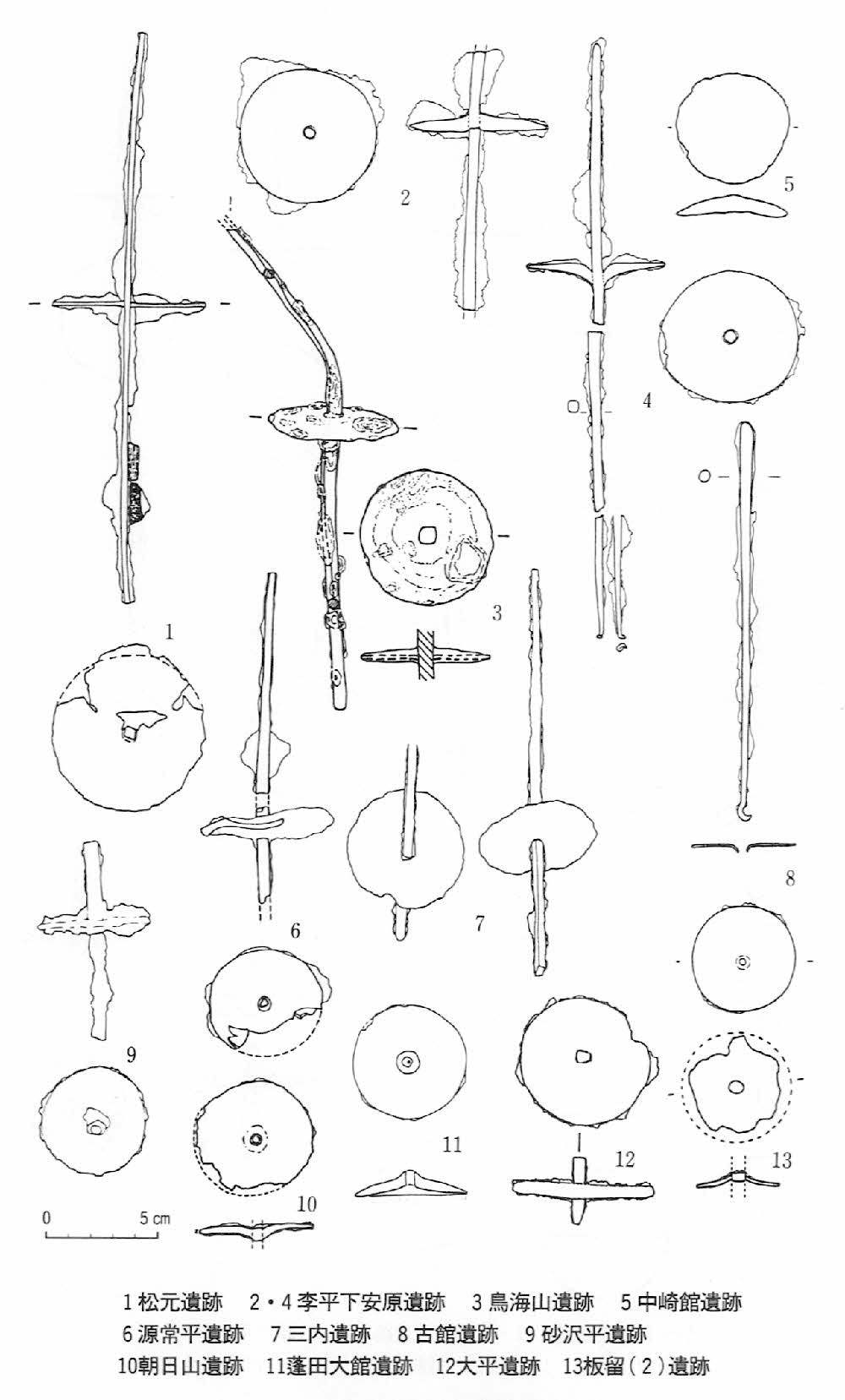

図87 平安時代の鉄製紡錘車(2)

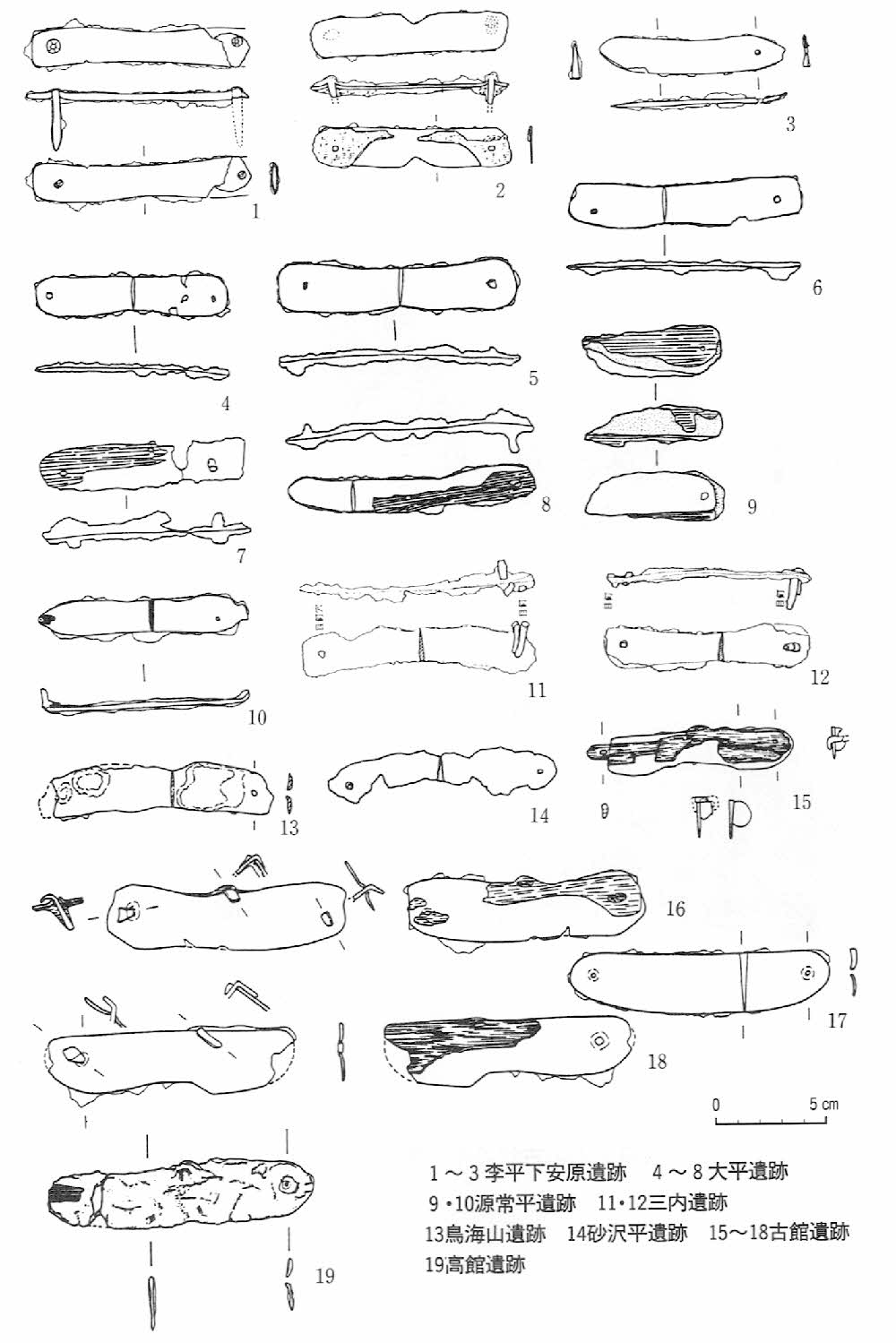

苧引金は草木科の茎や、樹皮から繊維を取り出す道具であるが、従来は手鎌あるいは、穂摘貝様鉄器などと呼ばれ、稲作に主体的に使用される道具と考えられているが、近世及び近代まで使用された苧引金の祖形と見るべき鉄製品である。津軽地方の各集落跡で出土している苧引金は、9世紀中葉以後11世紀までのもので、厚さ0.2cm、長さ7~11cm、幅2~3cmの鉄板の両端に目釘穴を開け、両面を木製の板で挟んで、固定したものである。一端に刃部が形づくられているが、磨耗して湾曲をなすものが多い。

図88 平安時代の苧引金