(1)所在地 弘前市大字三和字下池神141ほか砂沢溜池内

(2)遺跡の立地

江戸時代に岩木山麓を流下する大森川(大森勝山遺跡の北側を流れる)をせき止めて造営された砂沢溜池内にあり、溜池形成以前は岩木山麓末端の枝状に伸びた小台地上と、前述の大森川によって形成された狭小な沖積地に営まれたようである。遺跡基準点は標高17.14mを測っている。

(3)調査の経緯

当遺跡は、縄文時代終末から弥生時代初頭にかけての主要遺跡であり、弥生時代前期の砂沢式土器の標式遺跡でもある。ところが近年、溜池内の土壌(遺跡の土壌)を畑の客土に使うため土取りが頻繁に行われ、また盗掘も激しいため、遺跡の隠滅を防ぐ目的で昭和59年(1984)9月15日~同年10月27日(第1次)・昭和60年8月22日~同年11月20日(第2次)・昭和61年(1986)9月1日~同年11月1日(第3次)・昭和62年(1987)9月21日~同年11月10日(第4次)・昭和63年(1988)9月5日~同年11月1日(第5次)にわたる発掘調査を弘前市教育委員会が実施した。

(4)遺構・遺物の概要

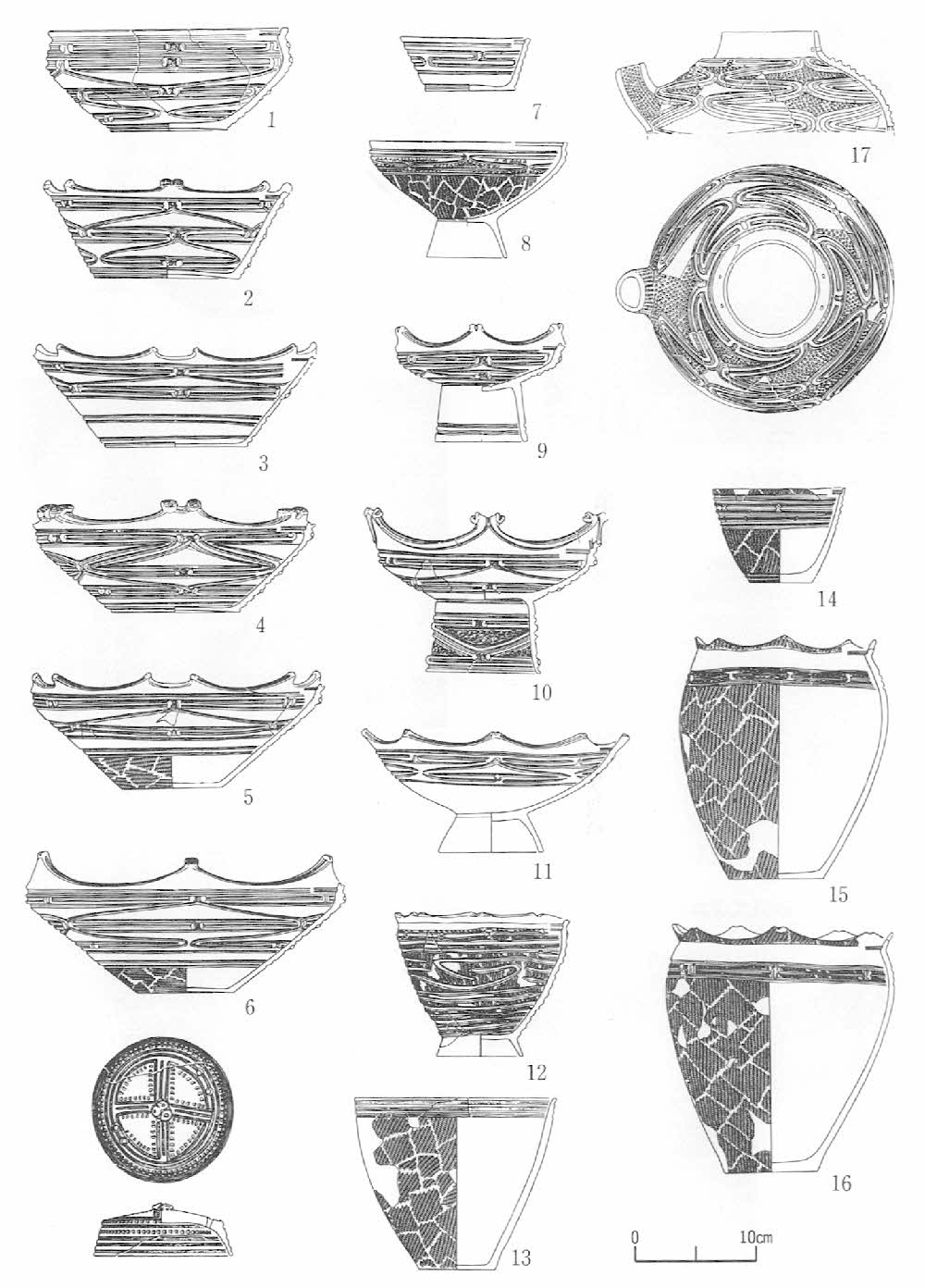

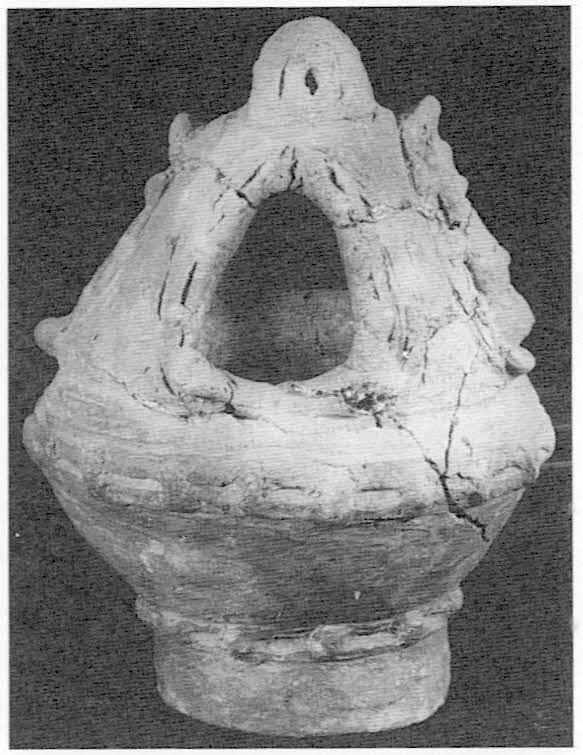

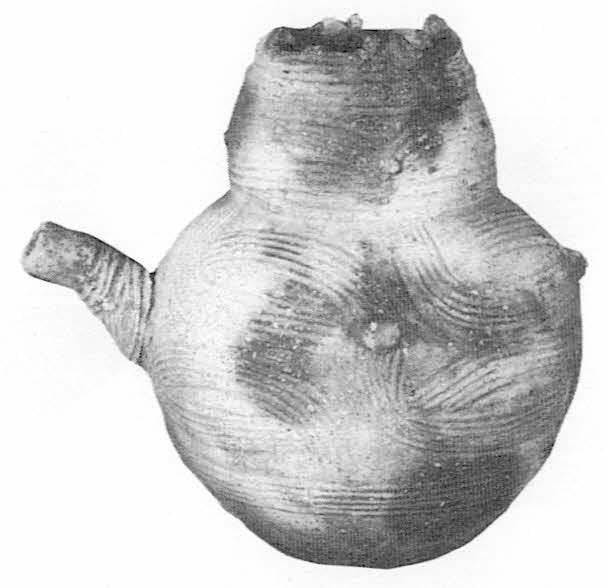

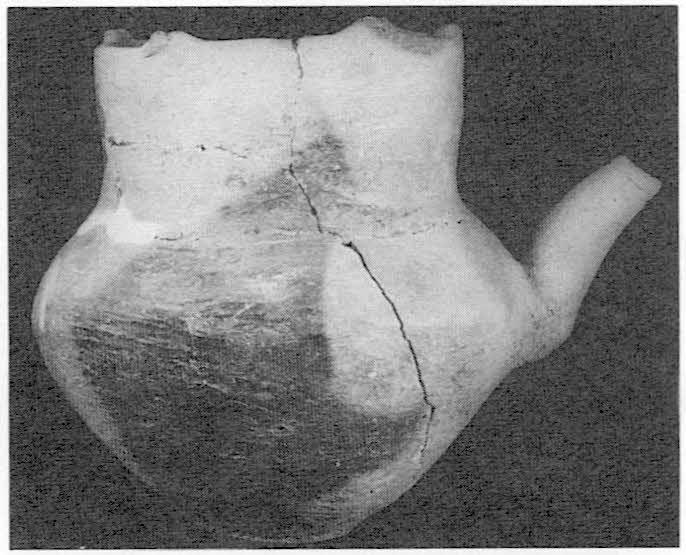

当遺跡は、弥生人の居住地と目される高台地区と水田跡の発見された低地帯に分けられ、第1・第2次調査は高台地区を中心に行い、多数の小柱穴・溝跡・Tピット(落し穴)・縄文時代後期の竪穴住居跡(1号住居跡)を発見、第3次から順次低地帯へ移り、前述と同期の竪穴住居跡(2・3号住居跡)・水路状溝跡等を検出し、第4次では弥生時代前期の水田跡を2枚発見して、さらに多くの存在を確かめるため第5次調査を実施し、計6枚の水田跡(図17・P474写真)と水路の検出並びに稲機動細胞(プラント・オパール)の検出等の調査を行った。出土遺物は、竪穴住居跡より出土の縄文時代後期後葉の十腰内Ⅳ群(式)と同Ⅴ群(式)土器(図20)をはじめ、同時期の石器(石鏃・石匙・磨製石斧)・石製品(凹石・石皿)及び土製品(土偶破片)等であり、高台地区から低地帯の水田跡に至る緩傾斜面では当地方の弥生時代前期に当たる変形工字文を持つ砂沢式土器(図18-1~16:図19・20)とともに、西日本の弥生時代前期に属する遠賀川系土器(図20)も出土し、そのほか天王山系土器も発見されている。石器(石鏃・石匙・石錐・ピエスエスキーユ・磨製石斧(両刃・片刃ともにあり)・多頭石斧・斧状石器・鑿状石器・半円状扁平打製石器)、石製品(独鈷石・敲石・磨石・扁平円礫・凹石・石剣・垂玉類)、土製品(土偶・土版のほか、イノシシの頭部を表した土器破片・スプーン状土製品・有孔円盤=図21)などである。なお出土した石器・石製品の内容から見ると縄文的であり、一方で水田経営がなされているにもかかわらず、縄文時代以来の採集・狩猟等に対する依存度は高かったように考えられる。

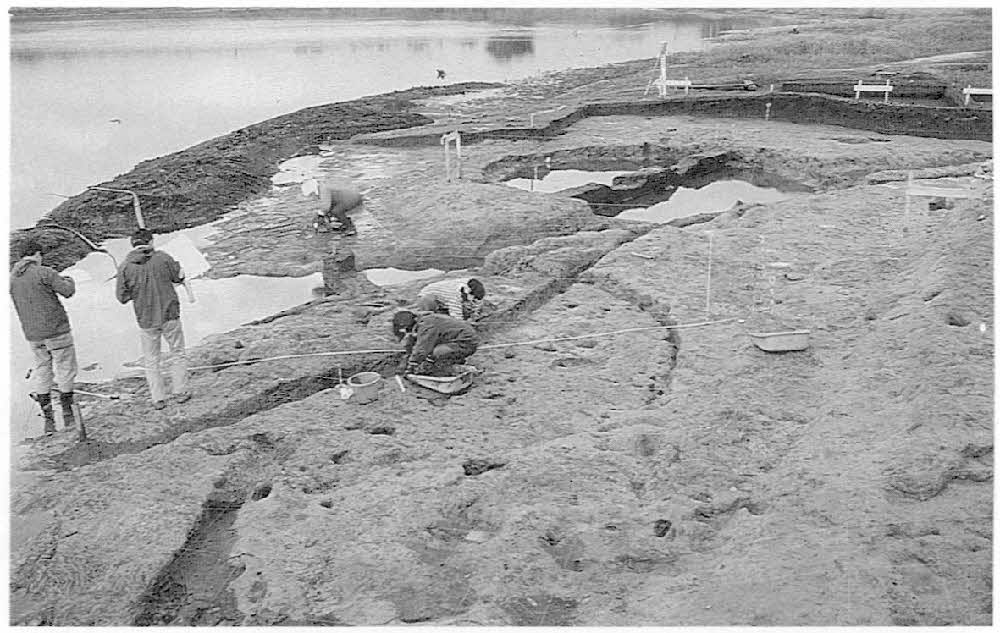

砂沢遺跡発見住居跡(縄文後期)

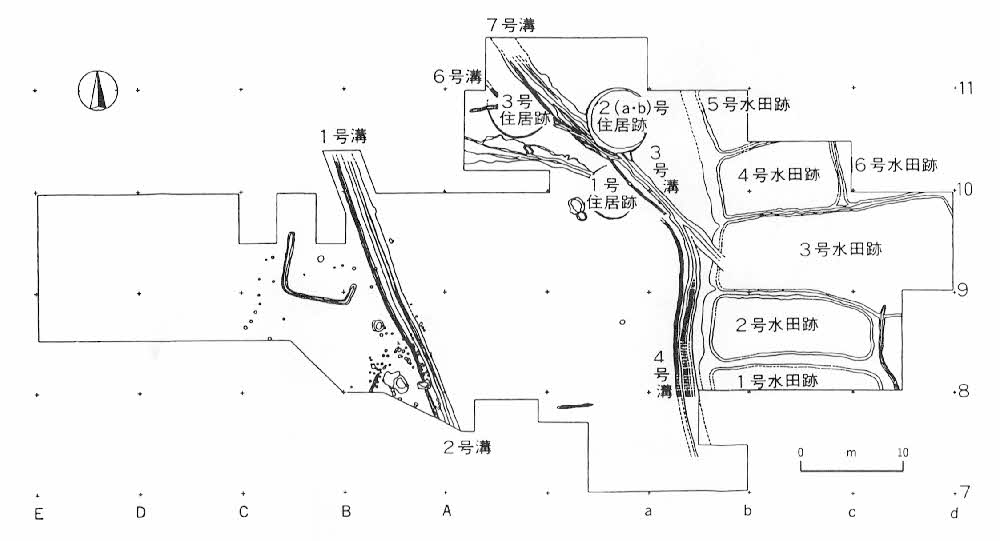

図17 砂沢遺跡発見遺構図

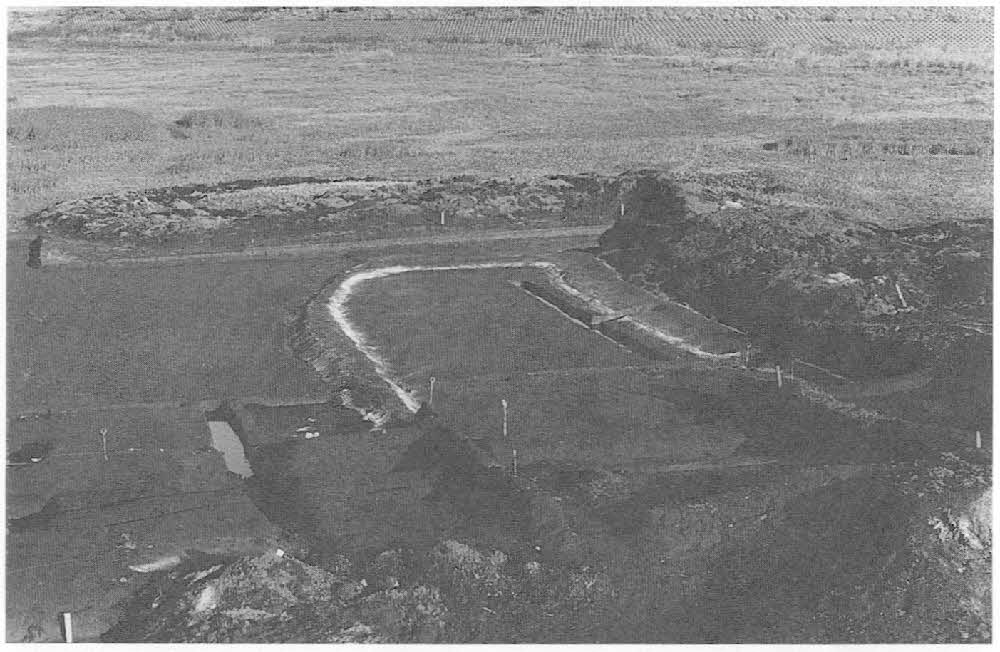

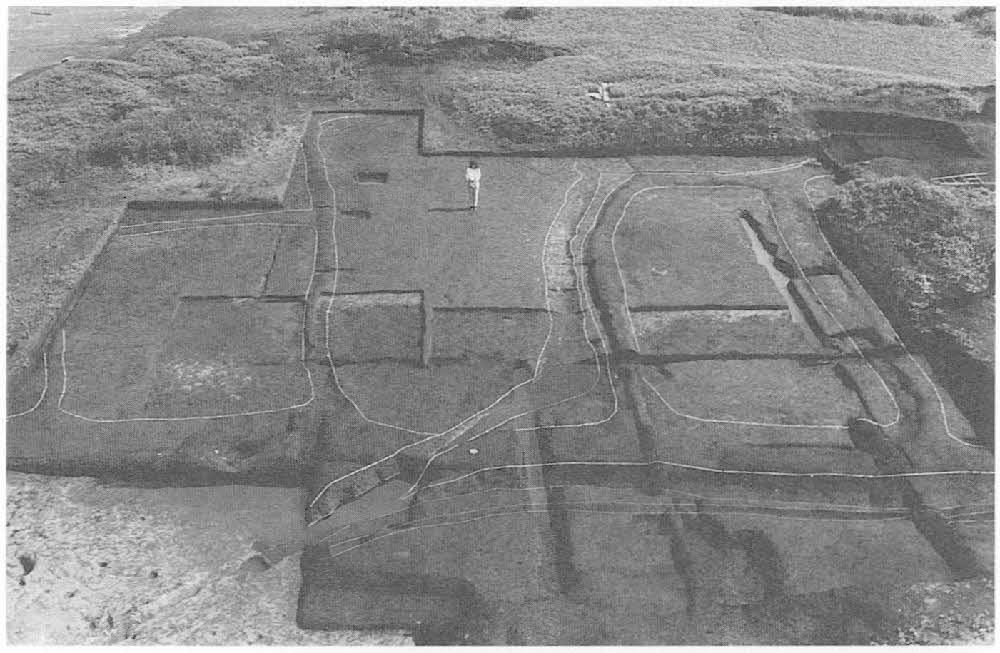

砂沢遺跡発見の弥生初期水田跡

調査中の2号水田跡

調査終了後の水田跡

図18 砂沢遺跡出土土器(砂沢遺跡発掘調査報告書-1988年より)

図19 砂沢遺跡出土遺物(1)

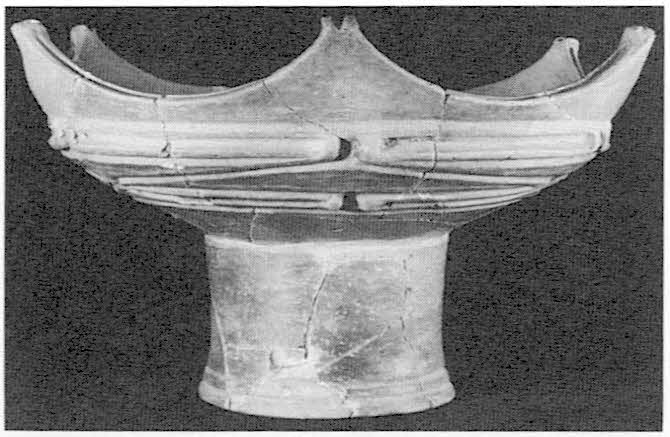

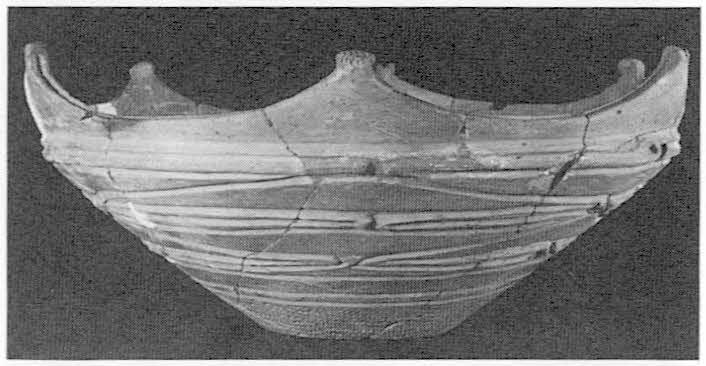

十腰内Ⅴ式香炉形土器 2b住居跡

十腰内Ⅴ式注口土器 2b住居跡

十腰内Ⅴ式注口土器 2b住居跡

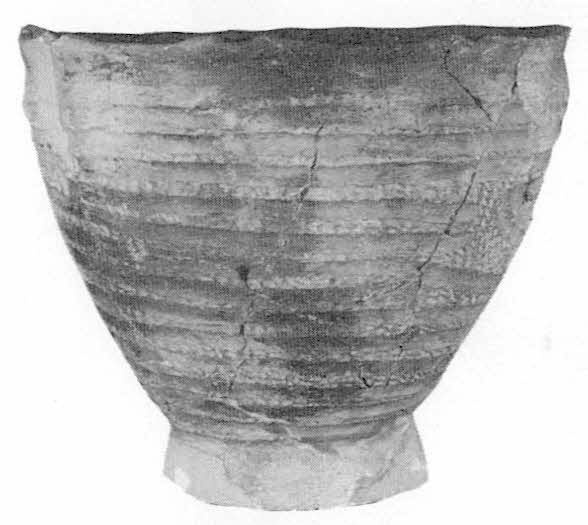

砂沢式深鉢形土器

砂沢式鉢形土器(二枚橋系)

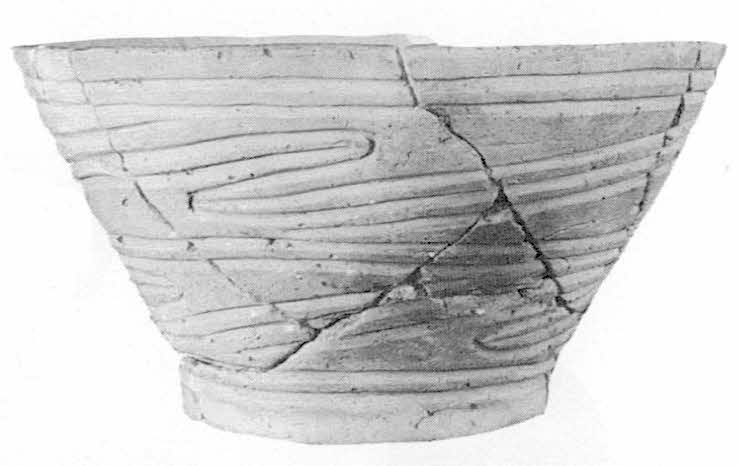

砂沢式台付浅鉢形土器

図20 砂沢遺跡出土遺物(2)

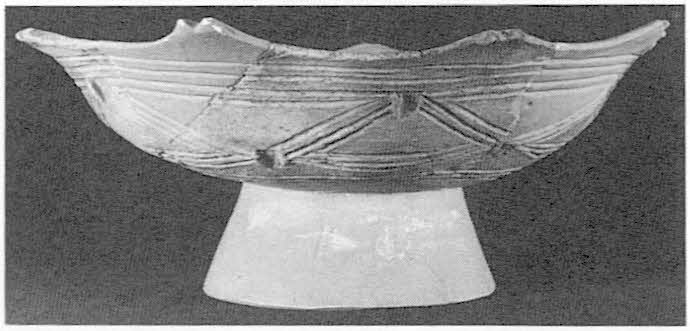

砂沢式台付浅鉢形土器

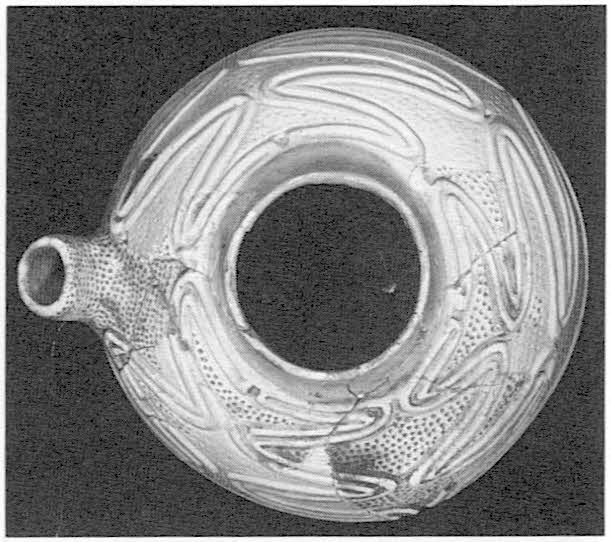

砂沢式注口土器

砂沢式浅鉢形土器

五所式台付浅鉢形土器(台部復元)

土器蓋

遠賀川系土器破片

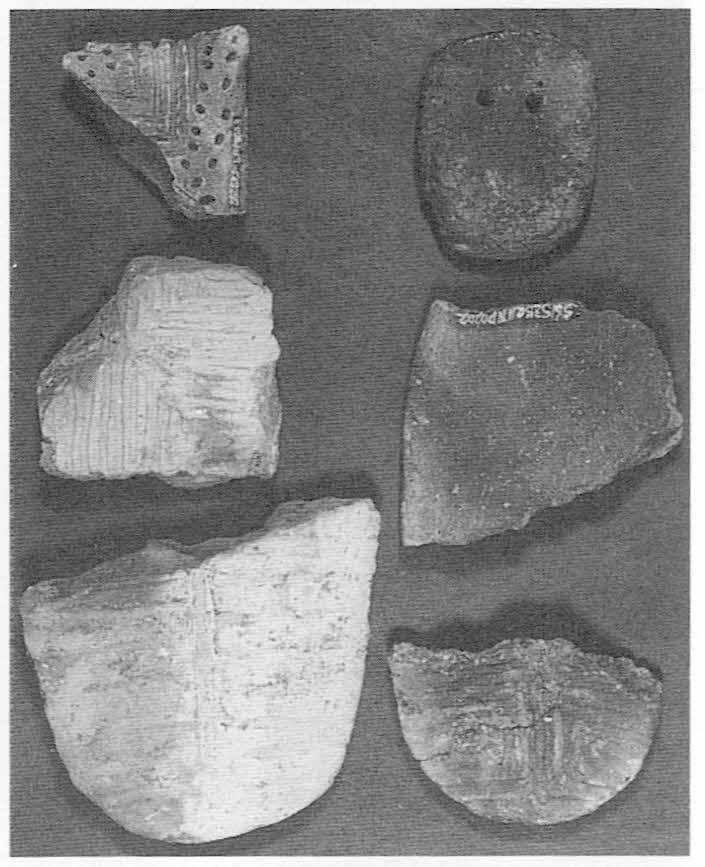

図21 砂沢遺跡出土土製品・石器

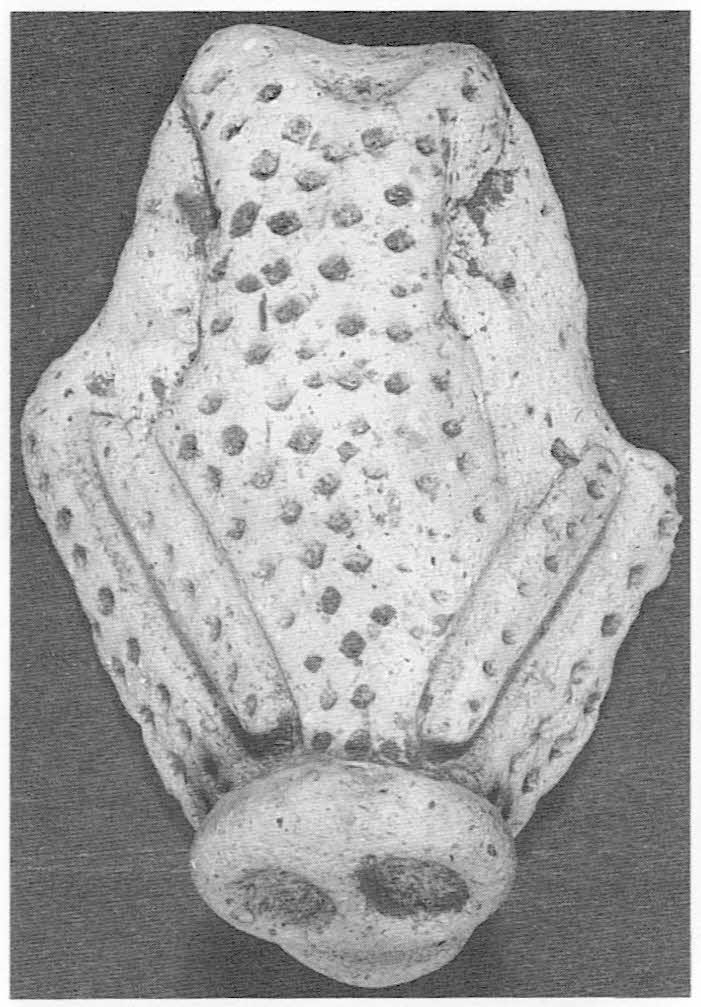

イノシシの頭部を表わした土器破片

土偶破片

土偶各種

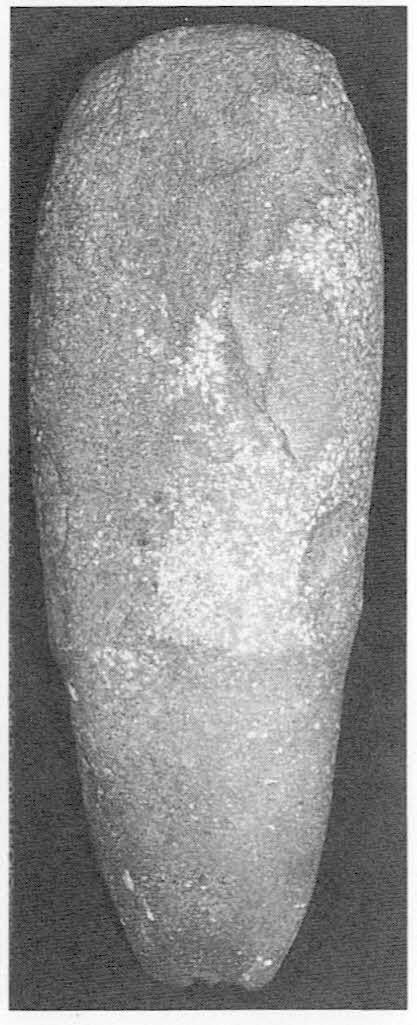

鑿状石器

砂沢遺跡は、上記の水田跡を中心とする弥生時代の遺構・遺物のほかに、地区を異にして縄文時代前期・同時代中期・同時代後期並びに平安時代(10世紀ころ)の土師器・須恵器も発見されており、溜池内は各時代の複合遺跡である。

※参考文献 弘前市教育委員会『砂沢遺跡発掘調査報告書』図版編 1988年3月

同 『砂沢遺跡発掘調査報告書』本文編 1991年3月