(1)所在地 弘前市大字高杉字尾上山211~39ほか

(2)遺跡の立地

当遺跡は尾上山(2)遺跡の南、前萢川を挾んだ台地平坦部に立地し、遺跡の南側を高長根スキー場及び中央衛生センターへ通ずる道路が走っている。遺跡の標高は約53mを測る。

(3)調査の経緯

当遺跡も尾上山(2)遺跡と同様に津軽中部地区広域営農団地農道の路線ルート予定地内に所在し、当該道路建設に伴う緊急調査として、平成元年(1989)5月8日~同年8月19日の期間、青森県教育委員会が発掘調査を実施した。

(4)遺構・遺物の概要

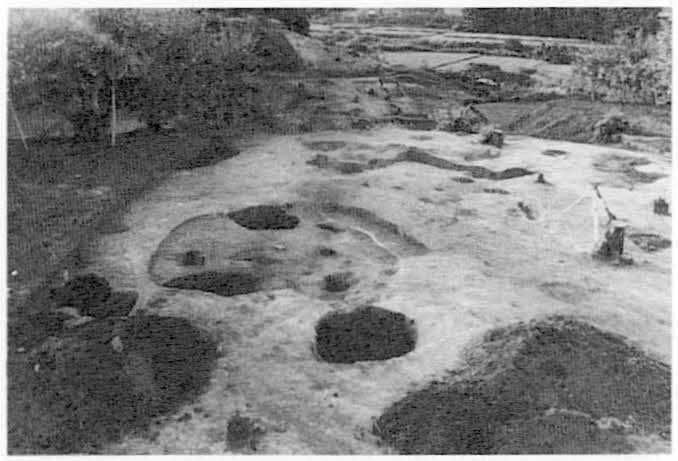

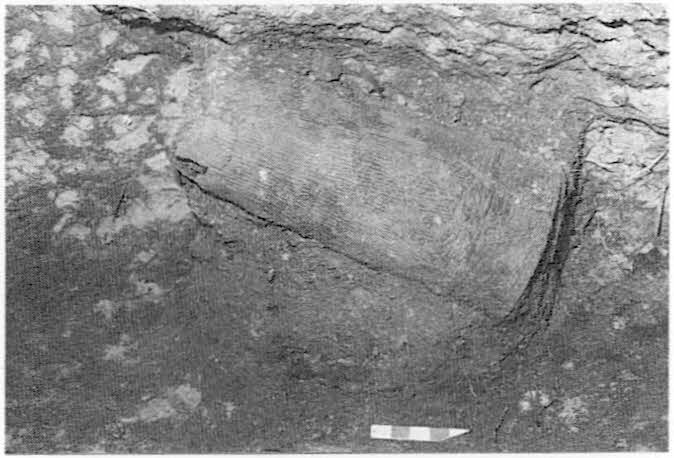

発見された遺構は、縄文時代前期(円筒下層b式土器期)の不整楕円形を呈する竪穴住居跡2軒、円または楕円形を示し、断面がフラスコ状筒形を呈する土壙9基、平安時代(10世紀前葉)の竪穴住居跡1軒であった。縄文時代の住居跡は、2軒ともに大半が調査区域外にあるため完掘していない。土壙は、図31に示したが、第5・第6・第9号土壙内からは倒立(第9号)・横転(第5・第6・第9号)した土器が底面から壁に接して発見され、当該土壙の性格を暗示している。開口部の形状は、円と楕円形、大きさは最大が開口部171×150cm、最小が61×58cm、底面の最大は233×216cm、最小は51×43cm、最も深いもの143cm、浅いもの11cmであり、出土した土器によって縄文時代前期の円筒下層b式から同c式を経て、円筒下層d2式土器期に該当する。出土遺物は、土器及び石器である。土器は縄文土器が多く、中でも円筒土器が主体を占めている。

図31 尾上山(3)遺跡発見遺構 5号・6号・9号土壙内発見土器

完掘後の全景

第6号土壙 内部に土器が見える

第5号土壙内土器出土状態

第6号土壙内土器出土状態

第9号土壙内土器出土状態

第9号土壙内土器出土状態

土器編年に合わせて形式ごとに記述すると、第Ⅰ群早期(日計式の押型文土器・ムシリⅠ式)・第Ⅱ群前期(円筒下層b式・同c式・同d1式・同d2式)・第Ⅲ群中期(円筒上層e式・最花式)・第Ⅳ群後期(十腰内Ⅰ群)・第Ⅴ群弥生時代前期(砂沢式)などである。石器は、石鏃・石匙・箆状石器・石錐・不定形石器・磨製石斧・磨石・敲石・凹石・半円状扁平打製石器・抉入扁平磨製石器・台石等が出土している。また、平安時代の竪穴住居跡は、形状が方形を呈し、460×460cm、面積19.25m2を有する。東南壁寄りに半地下式のかまどが作られていた。出土した土師器は、坏・甕・小型甕・須恵器は短頸壺・甕・坏などである。

※参考文献 青森県教育委員会『鬼沢猿沢・尾上山(2)・(3)遺跡』(青森県埋蔵文化財調査報告書135)1991年3月