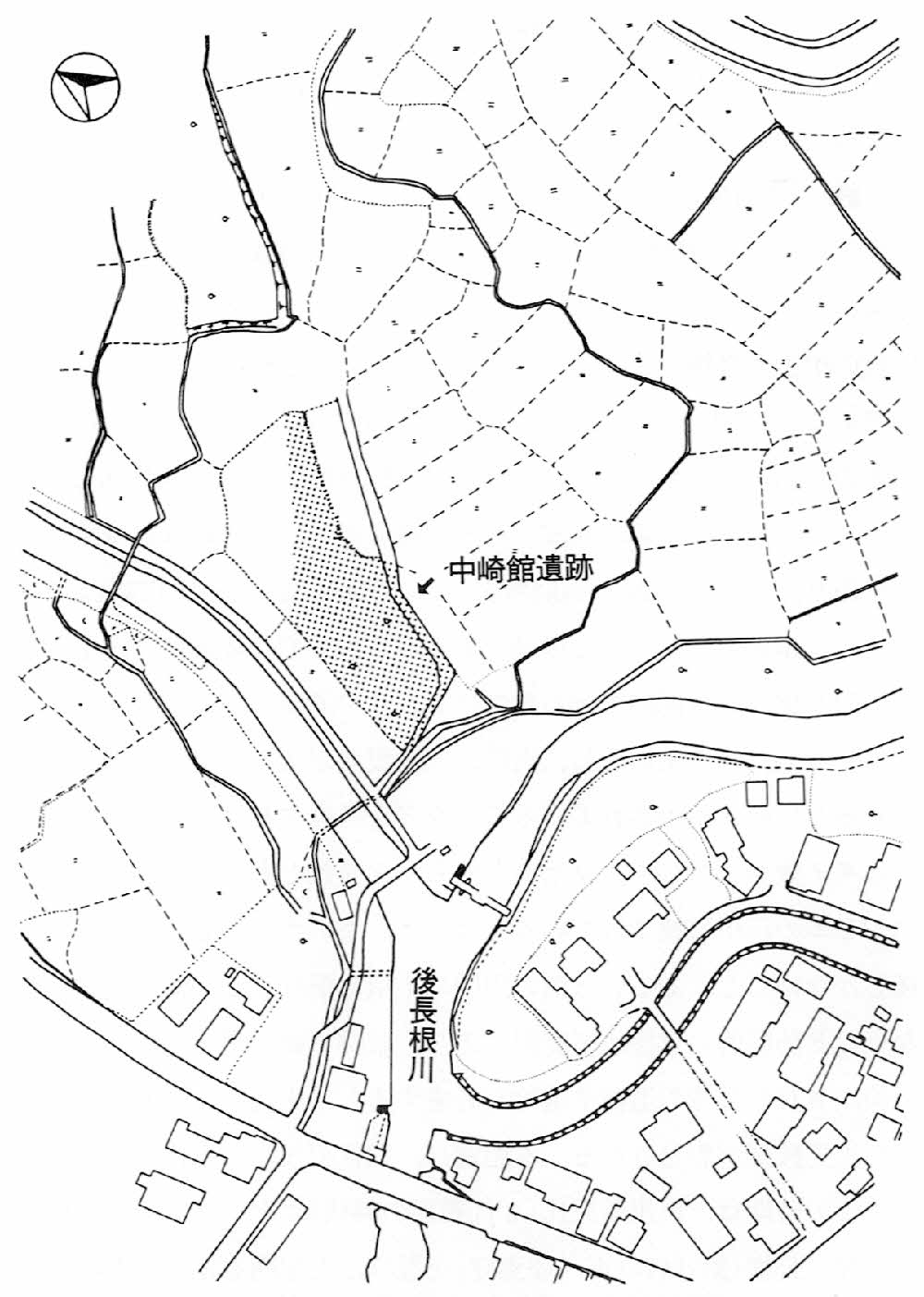

(1)所在地 弘前市大字中崎字川原田15-1ほか

(2)遺跡の立地

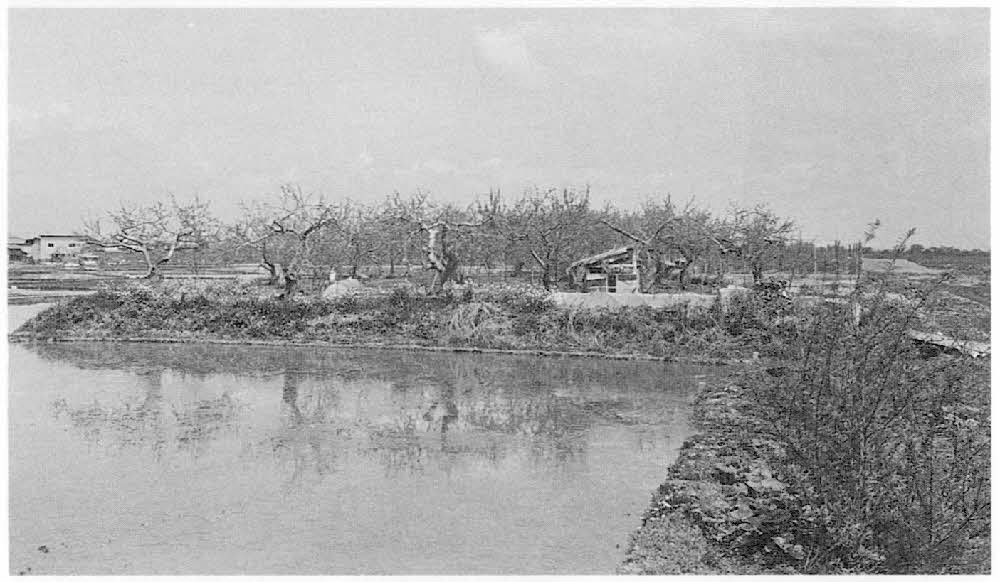

後長根川下流域に、小丘状に発達した自然堤防上に立地している。この自然堤防は、周囲の後背湿地とは約1mの比高差を持つ標高約19mの徴高地となっている。

(3)調査の経緯

一級河川岩木川水系支川後長根川改修工事に伴い、青森県教育委員会が昭和63年(1988)5月9日から同年7月31日まで発掘調査した。

(4)遺構・遺物の概要

調査の結果、縄文時代後期・晩期・弥生時代前期・平安時代後期・平安時代末期の複合遺跡であることが判明した。なかでも、平安時代末期(12世紀後半期)の遺構・遺物が主体を占める。

〔縄文時代〕 縄文時代後期十腰内Ⅲ・Ⅳ式期と晩期大洞BC式期の竪穴住居跡4軒、土壙10基が検出された。

〔弥生時代〕 弥生時代前期の二枚橋式・五所式期の土器のほか、竪穴遺構1基が検出された。このほか、初期稲作農耕と密接な関係を持つ遠賀川式系土器も出土しており、遺跡の立地を考慮すると、稲作農耕を目的とした沖積平野への進出として注目される。また、続縄文土器も少量出土している。

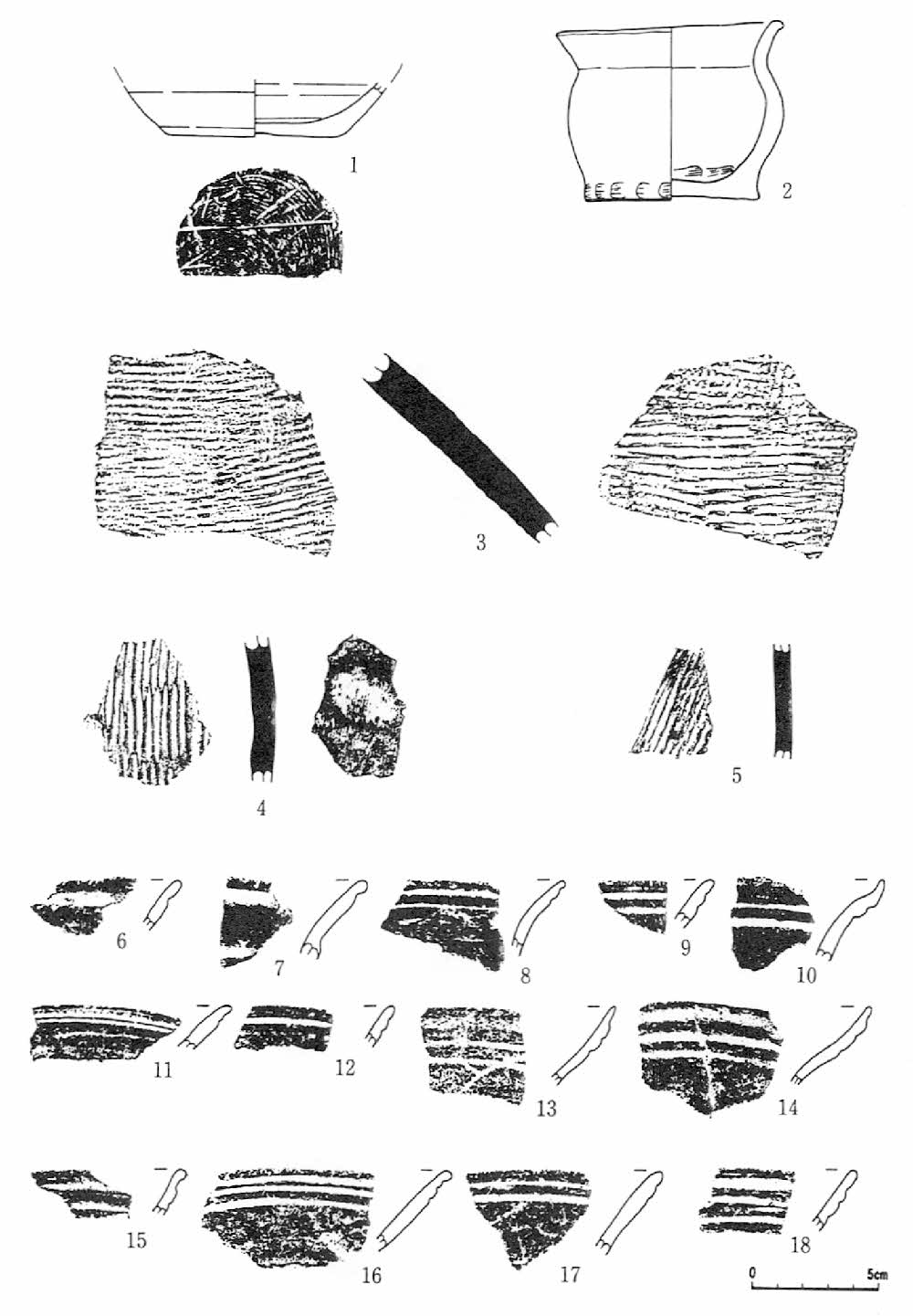

〔平安時代後期〕 11世紀代のものとしては、土師器・須恵器・擦文土器がある。これらの遺物群の主体は、擦文土器である。なお、本遺跡においては、該期に属する遺構は不明である。擦文土器は、SD01堀中からの出土のものが大部分である。擦文土器の器種は、すべて甕で、口縁部から頸部にかけて数条の平行沈線や鋸歯状沈線を持つ。北海道擦文土器編年の中でも、終末期に位置づけられるものである。

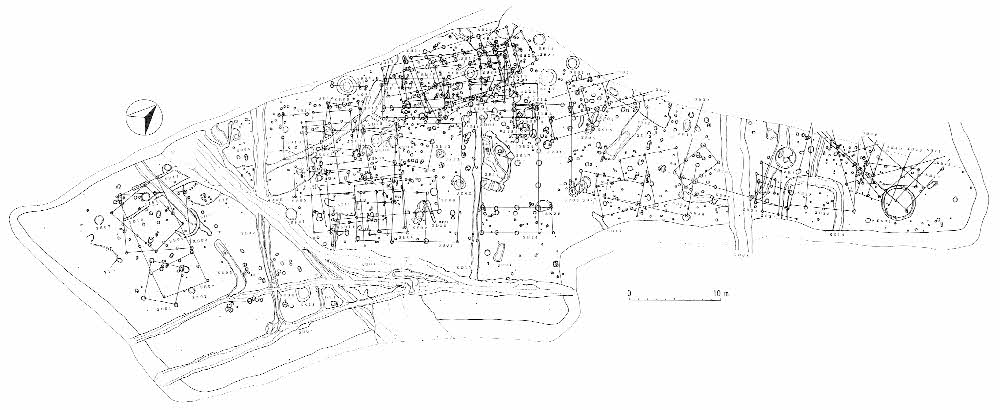

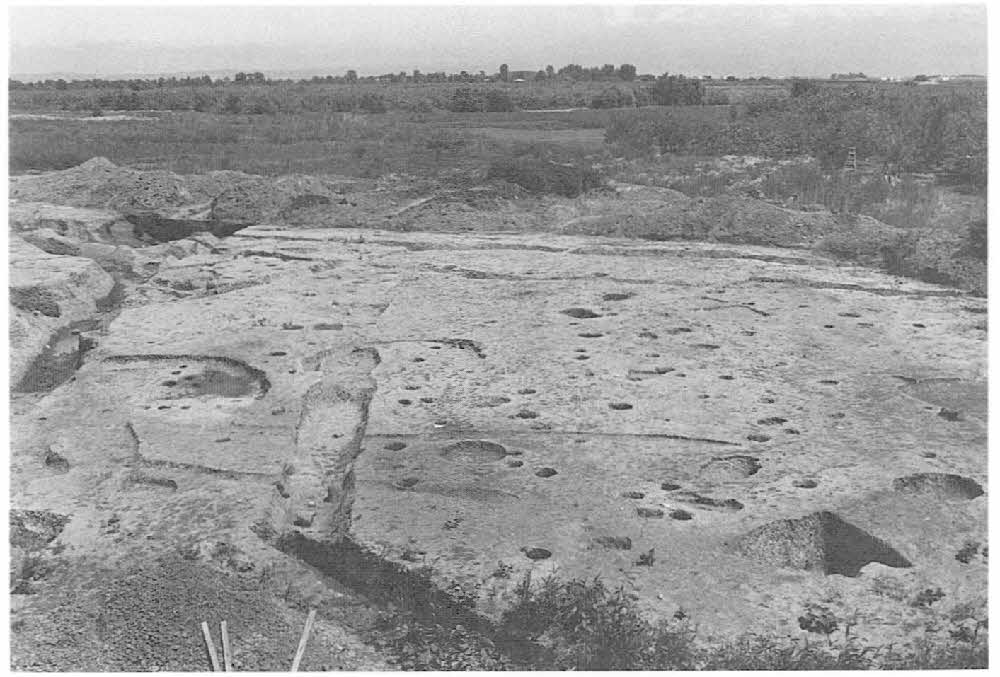

〔平安時代末期〕 検出された遺構は、掘立柱建物跡43棟・竪穴遺構2基・焼土遺構5基・井戸跡8基・土壙12基・堀跡2本・溝跡19条等である。

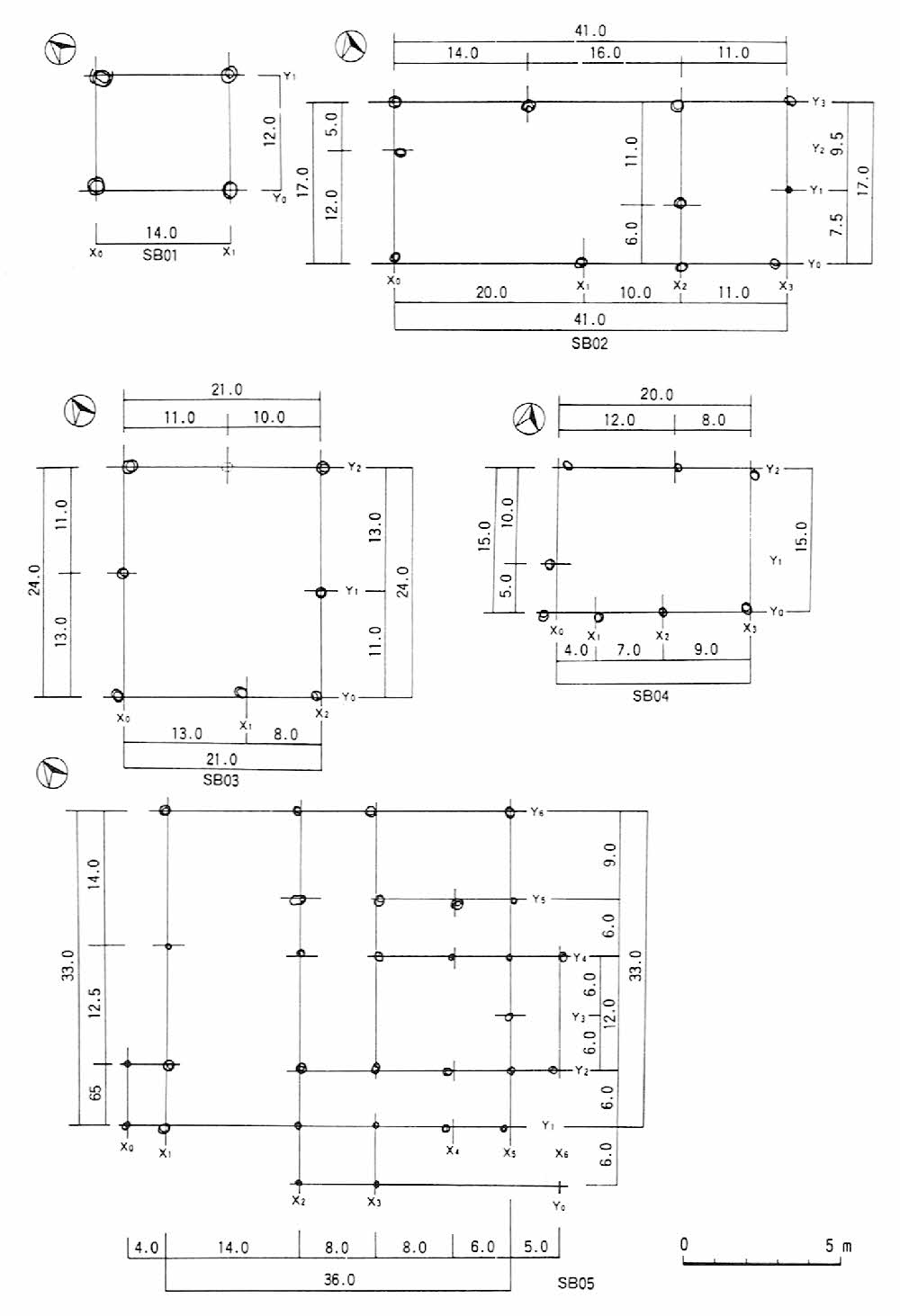

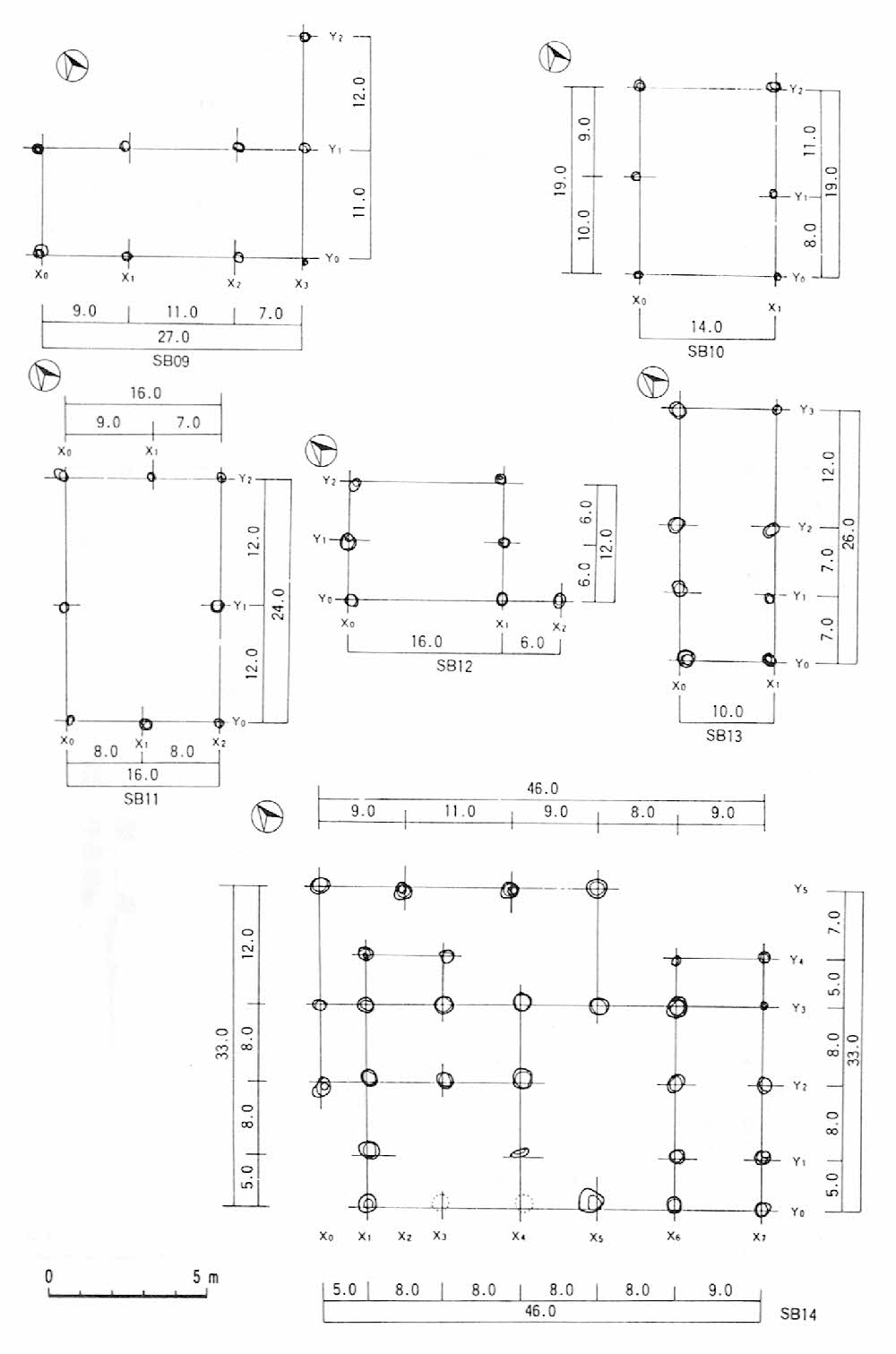

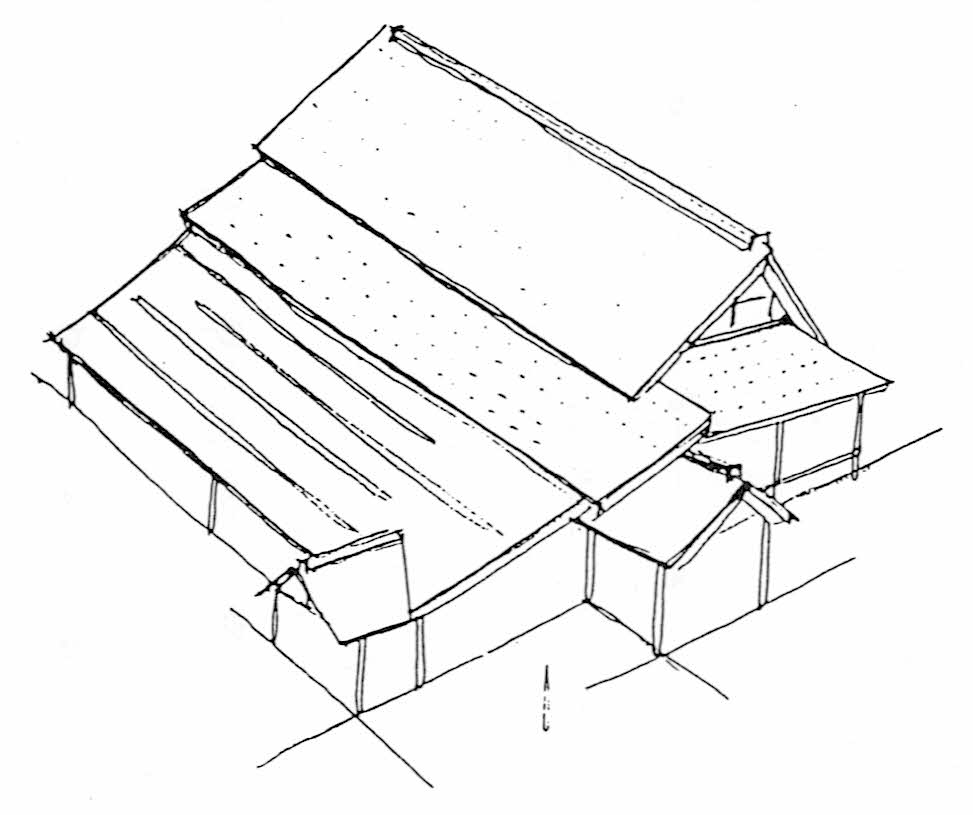

①掘立柱建物跡 検出された43棟の掘立建物跡の大部分は、梁間一間あるいは2間の単純な矩形をなす。さらに、内部に間仕切りのないものが多く、しかも「庇」が取りつくものも少ない。中でも、SB05及びSB14掘立柱建物跡は、ある時期、本館跡の中心的施設であった可能性が高い。SB05掘立柱建物跡は、身舎が二間で、その南と西に一間通りの庇が付き、さらに西側に大きな下屋が取り付く構造である。

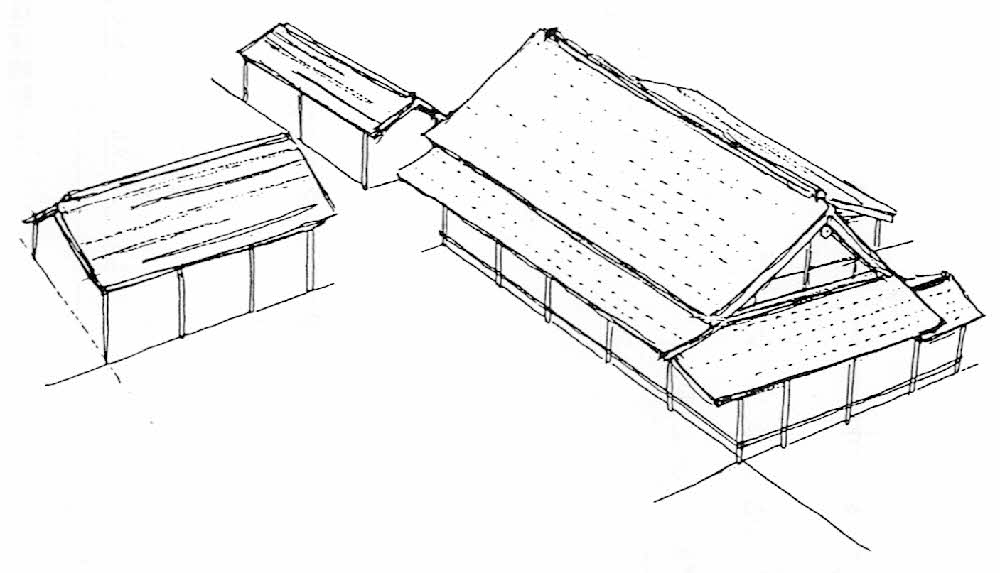

SB14掘立柱建物跡は、内部に二間×三間の室を中心に、南側に一間(5.0尺幅)の下屋通りが、また北側には12尺幅の下屋通りが取り付けられた構造である。

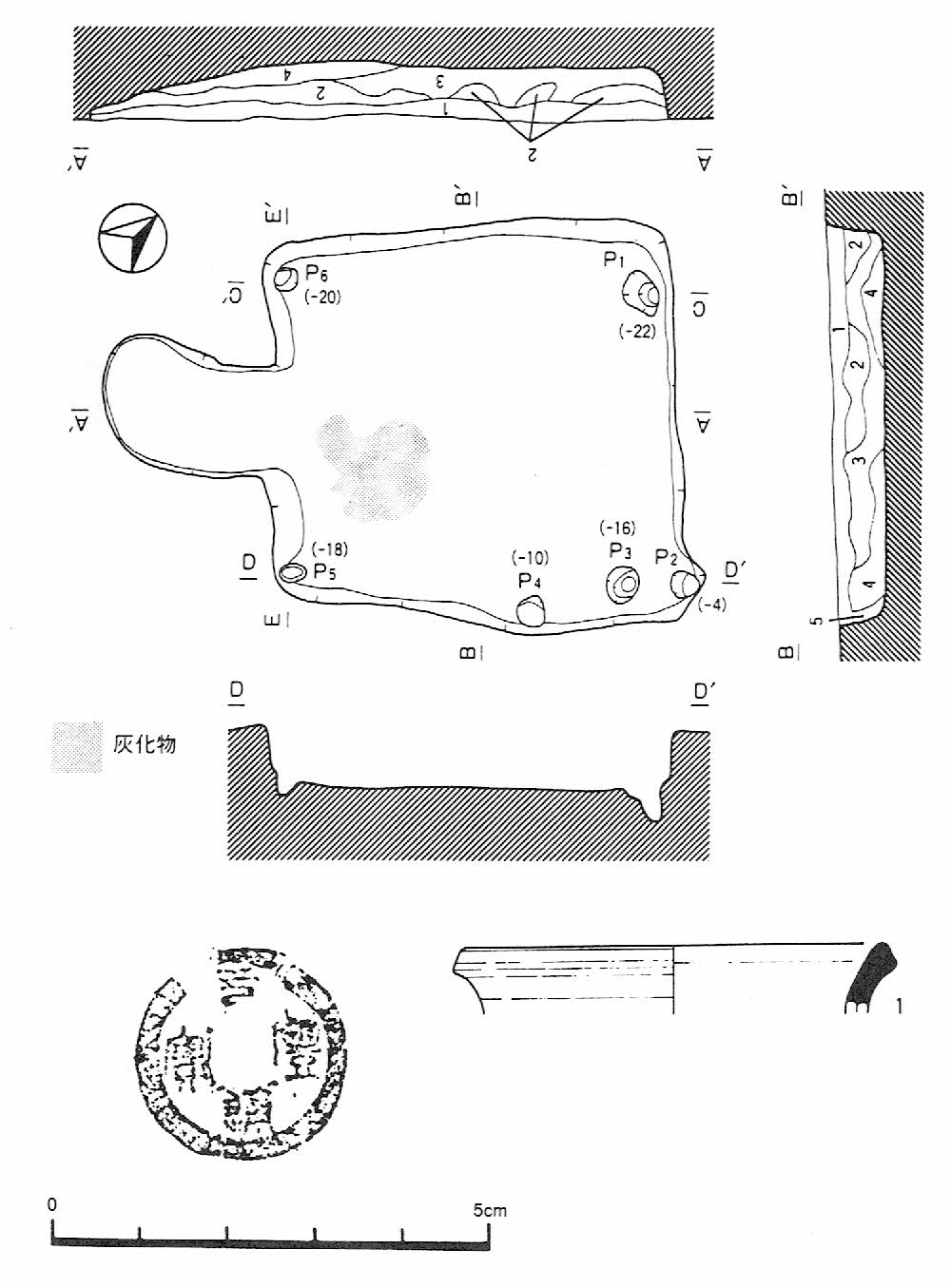

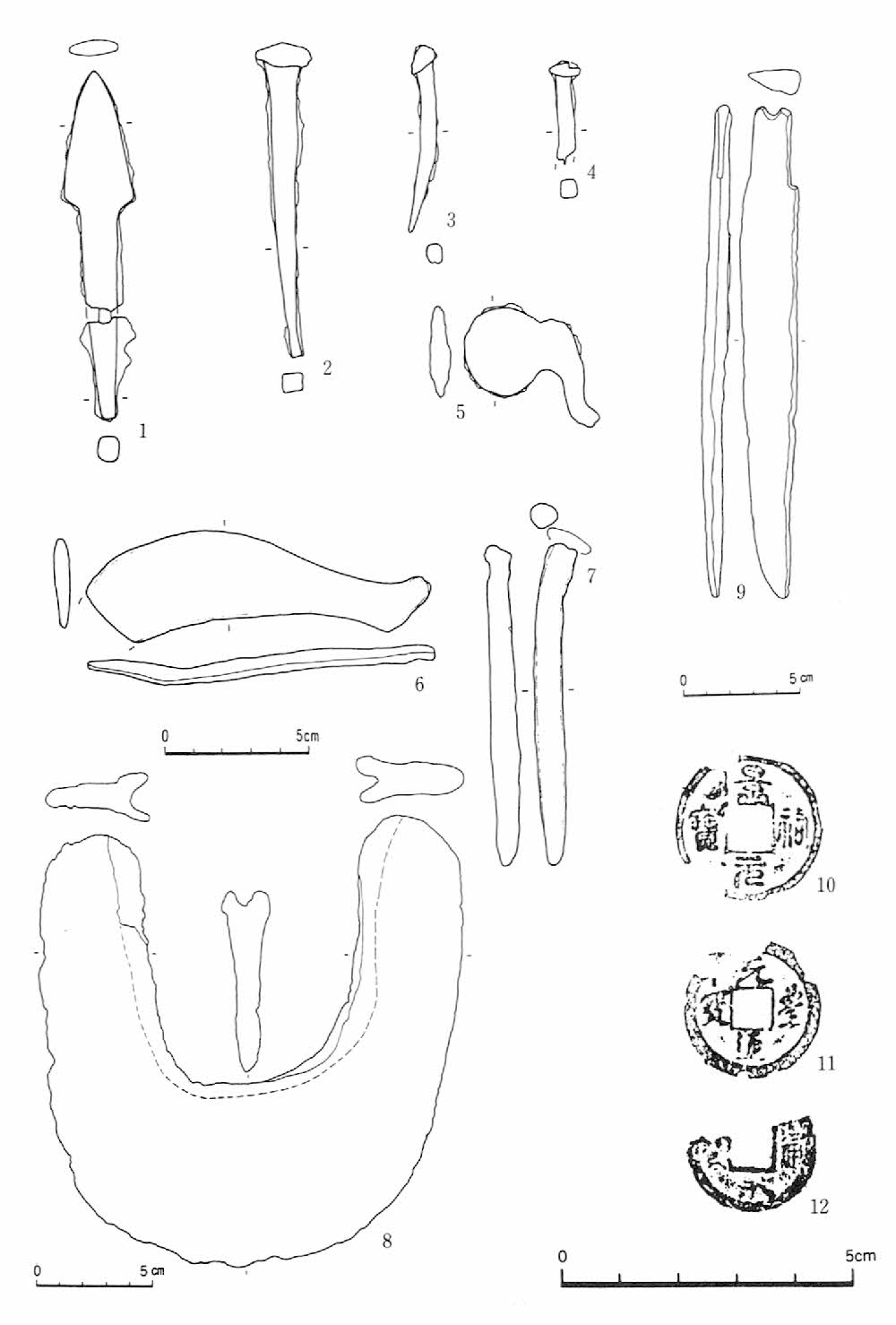

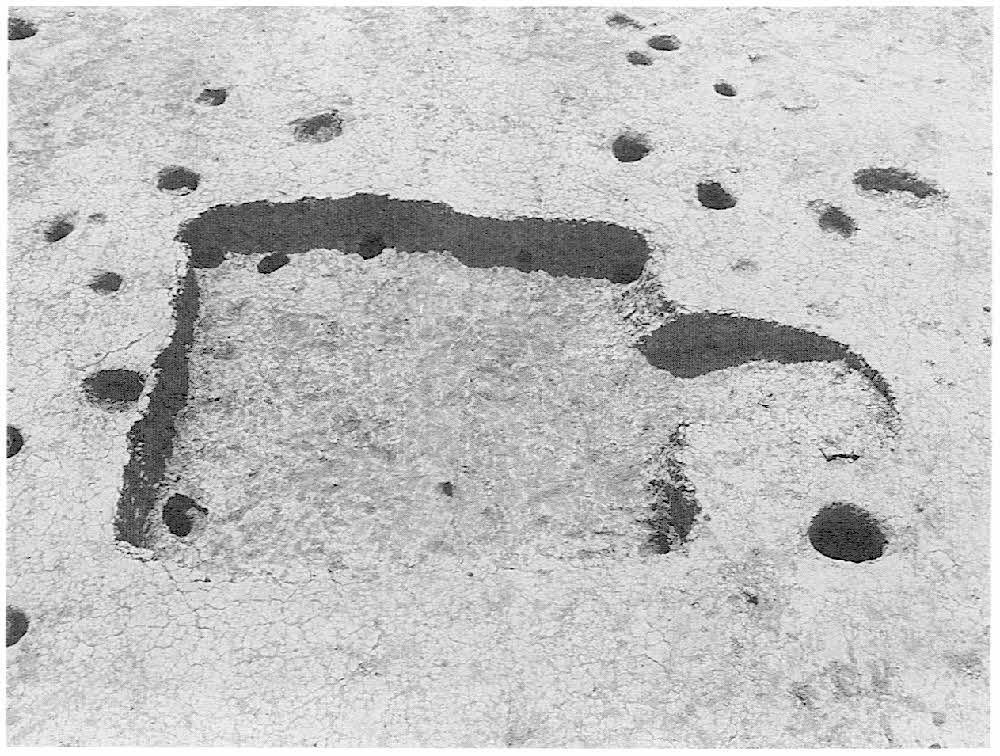

②竪穴遺構 2棟検出されたうち、ST01が完掘されている。北壁中央部に、出入口と見られるスロープ状の張り出し部を持った床面積5.1m2の方形の竪穴である。堆積土中から、珠州焼の鉢と古銭1枚(元豊通宝)が出土している。中世に発達する竪穴建物の初源的なものである。

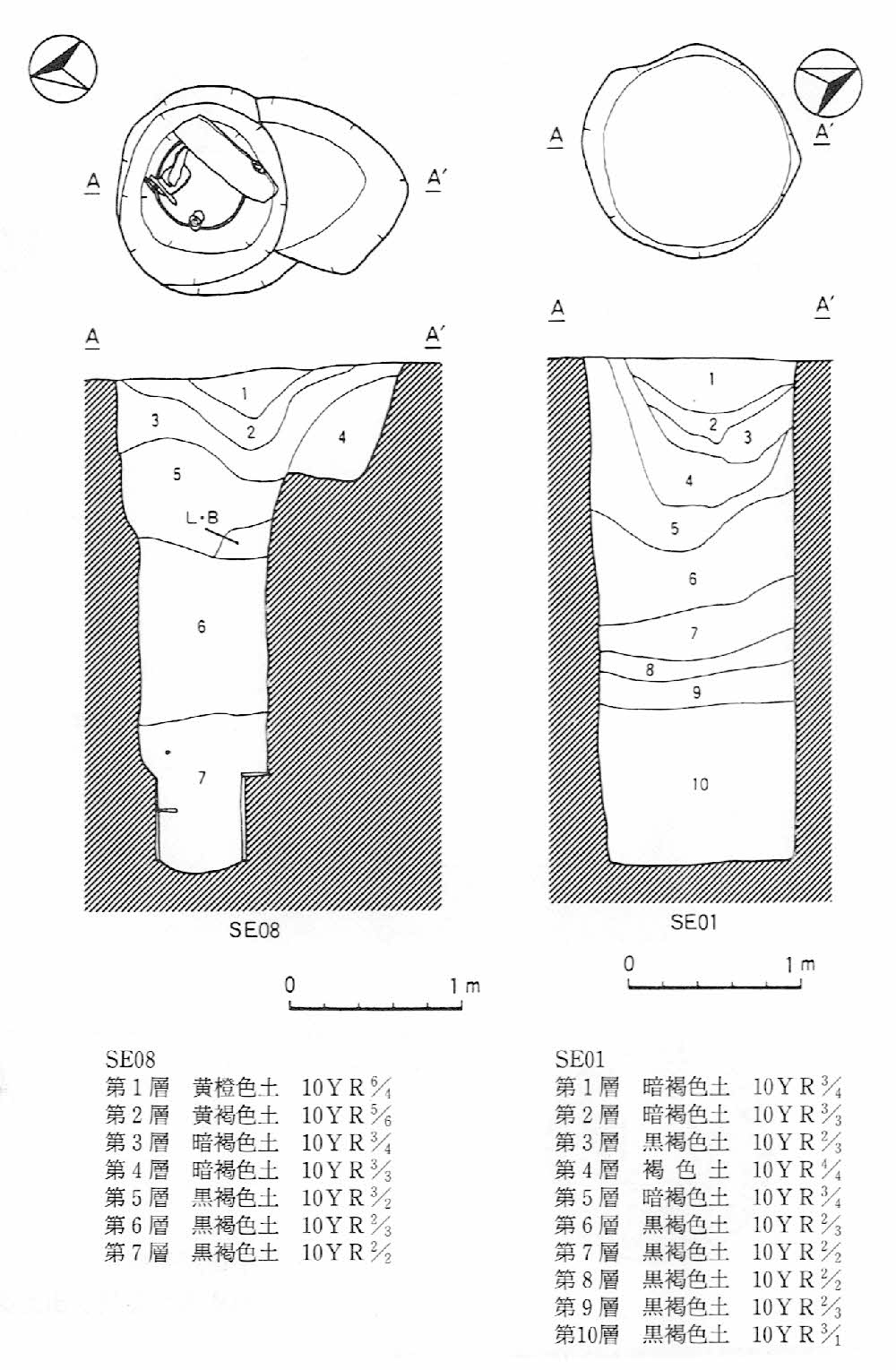

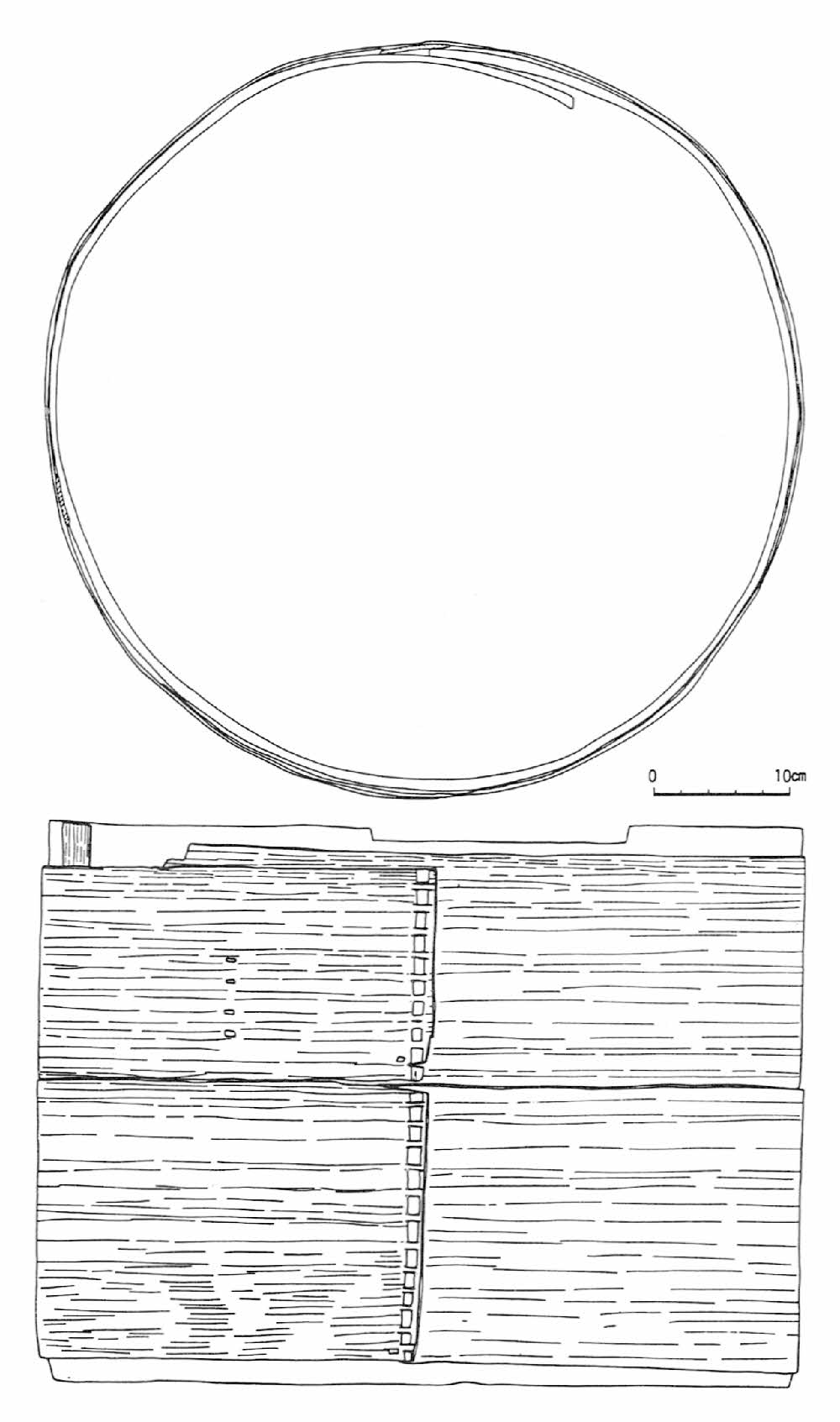

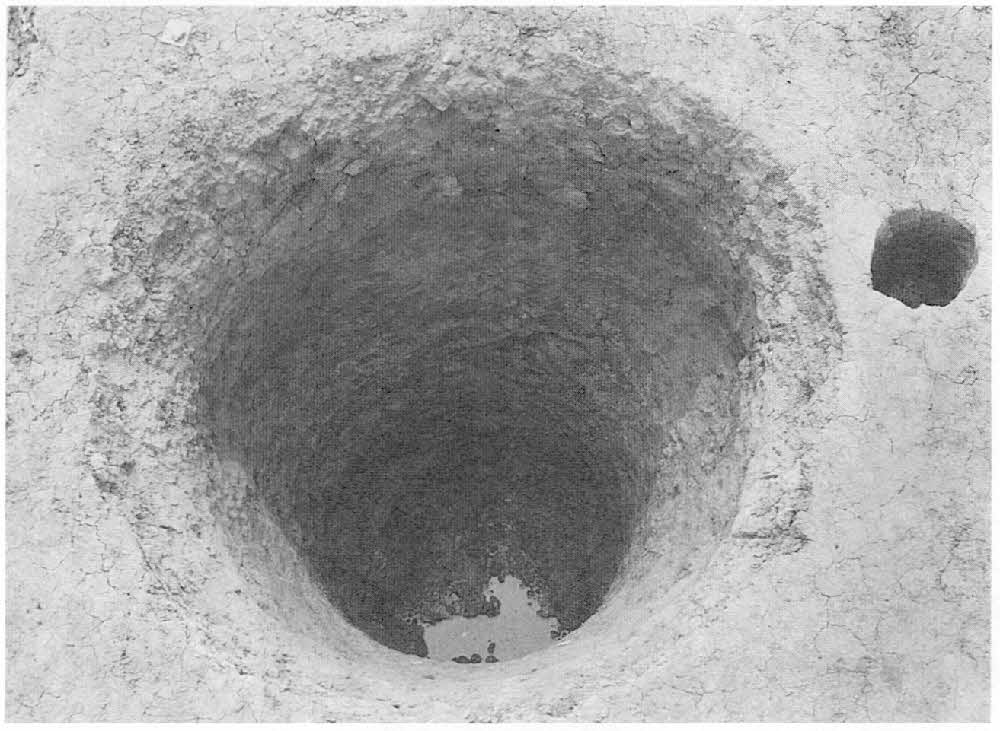

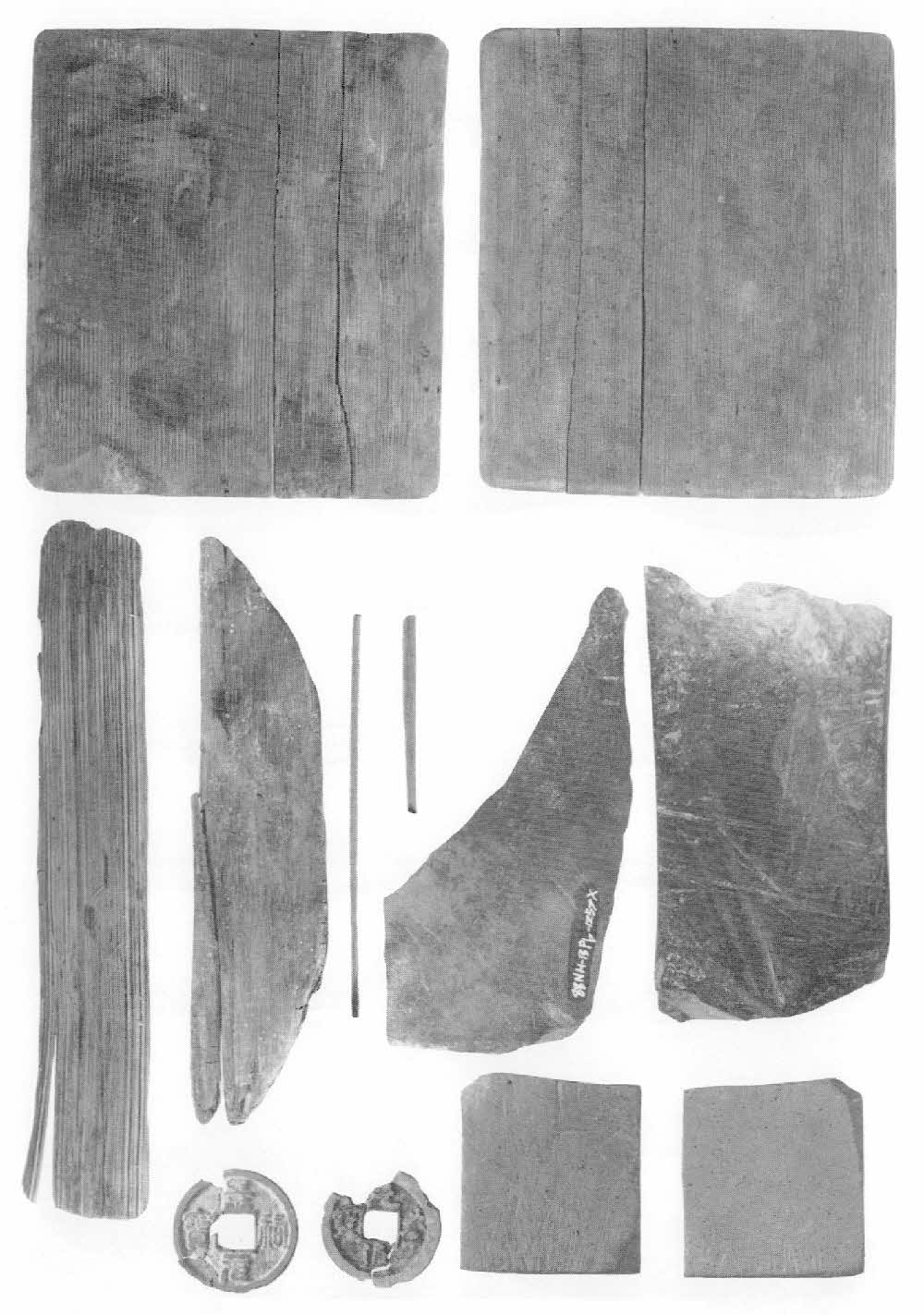

③井戸跡 8基の井戸跡のうち井戸枠が検出されたものは、SE05及びSE08の2基である。いずれも曲物の井筒(カラー図5)であり、木枠は用いられていない。井戸跡内からは、上記の井筒のほか、折敷・樋底・箸・瓢箪製杓子等の木製品、陶磁器・かわらけ・鉄製品が出土している。

カラー図5 上段:中崎館遺跡出土鉄製品

下段:中崎館遺跡出土井筒

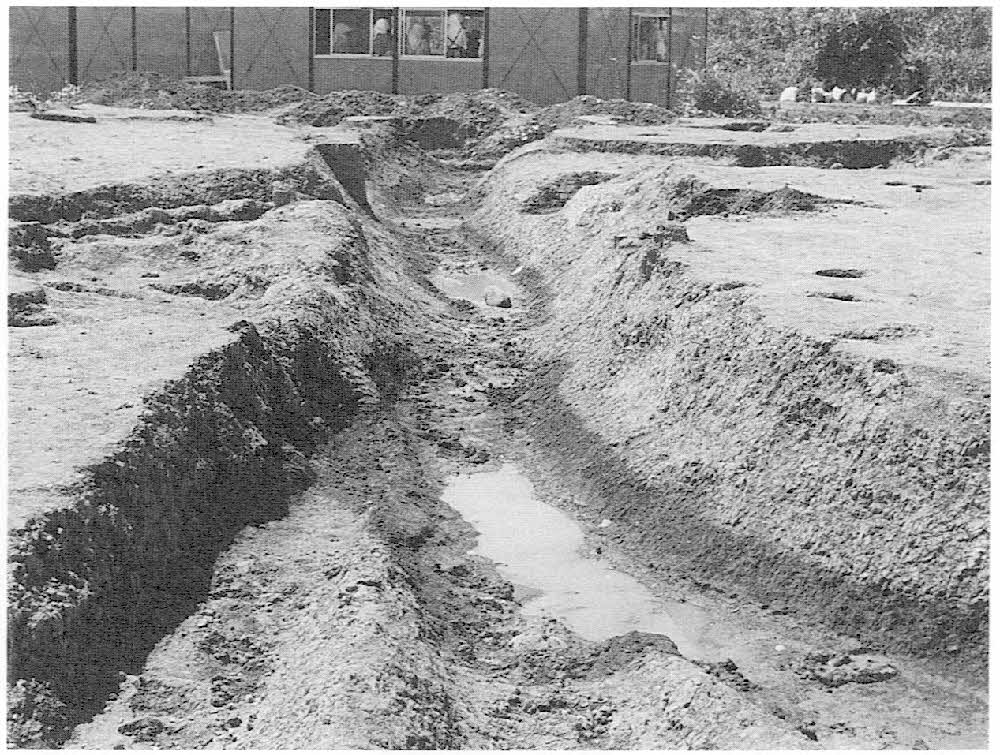

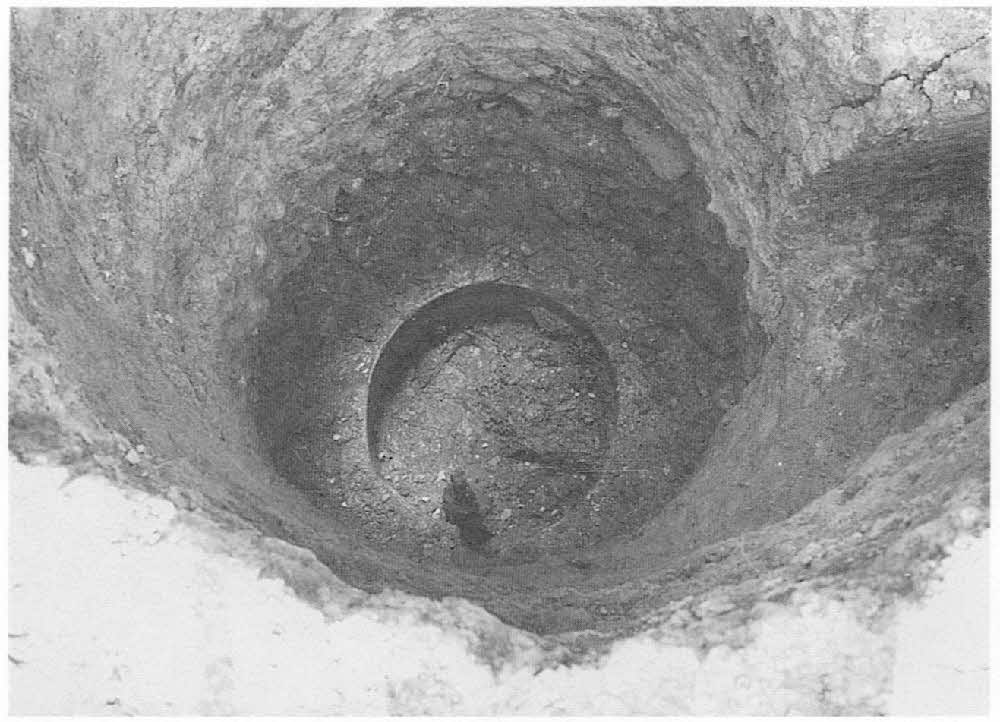

④堀跡 2本の堀跡とも、郭を区画する薬研状あるいは箱薬研を呈する小規模なものである。SD01は深さ1.1m、SD08は深さ1mである。出土遺物には、青磁・珠州焼・かわらけ・鉄器・石製品がある。

⑤溝跡 19条検出されたが、この大部分は掘立柱建物跡に付随する雨落溝や、区画施設の性格を持つものであろう。

⑥出土遺物 平安時代末期(12世紀後半)の遺物が、各種遺構及び遺構外から出土している。それらは、「かわらけ」と呼ばれる素焼きの土器・舶載及び国産陶磁器・鉄製品・木製品・石製品・銅製品等である。

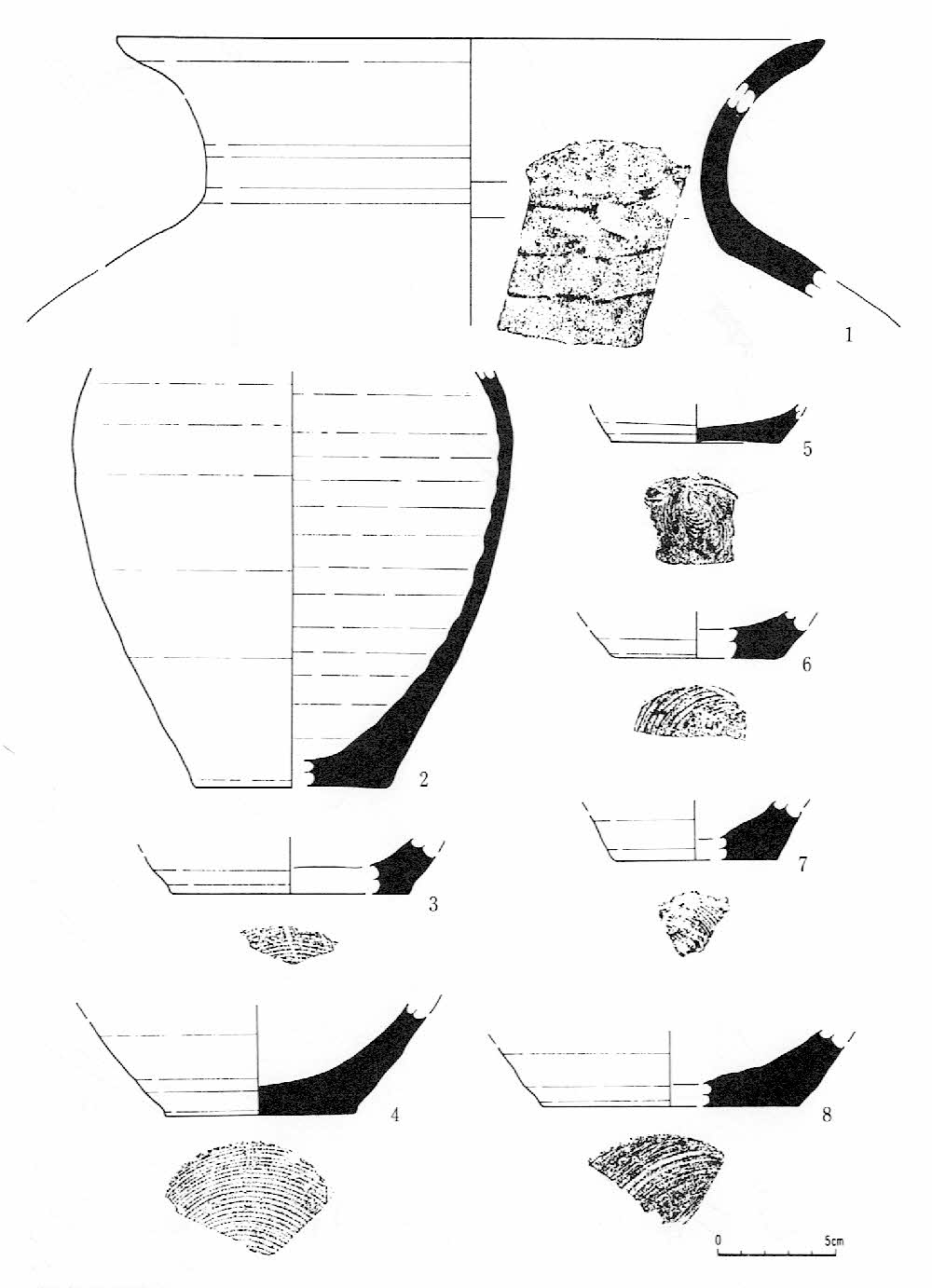

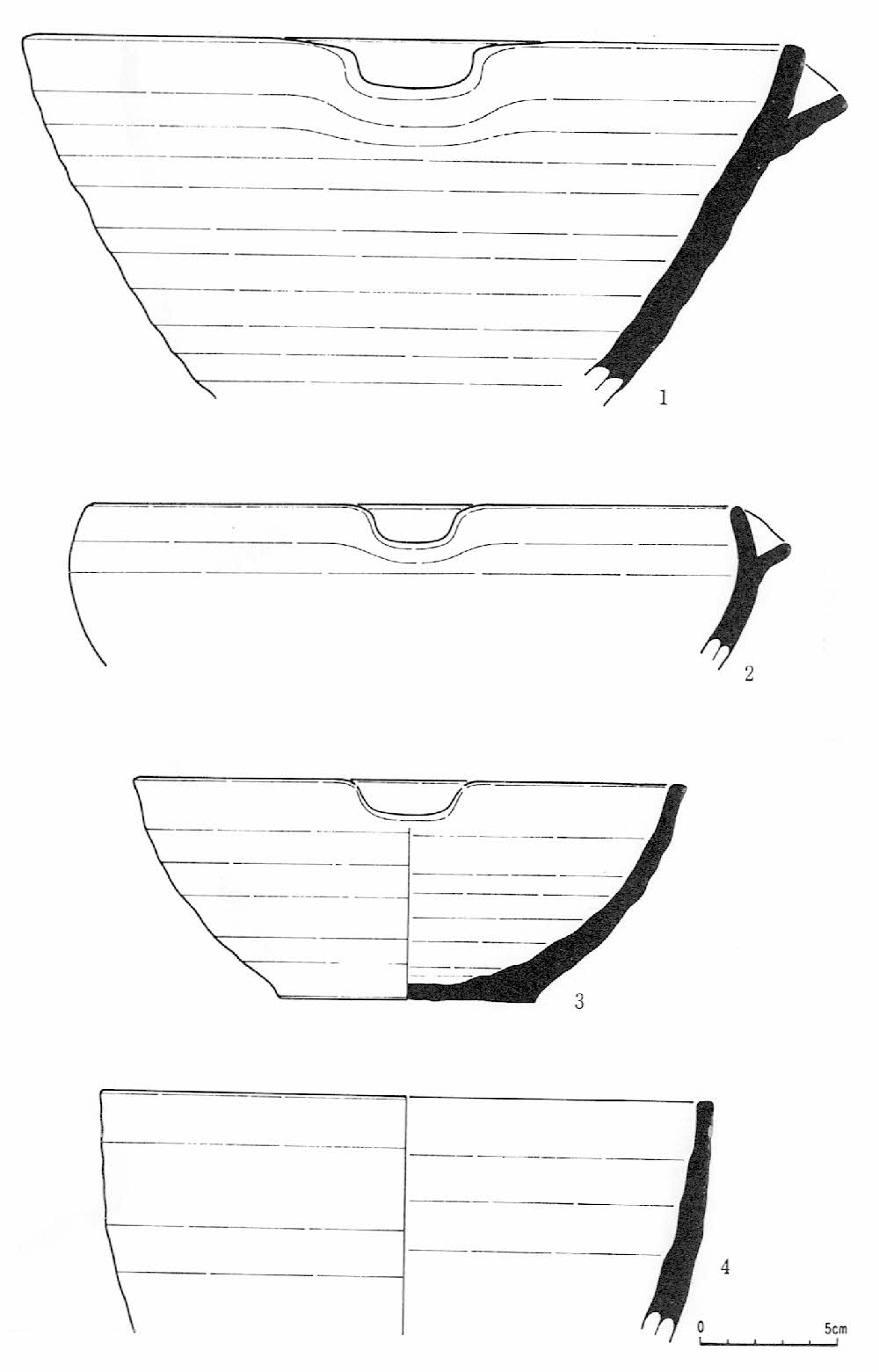

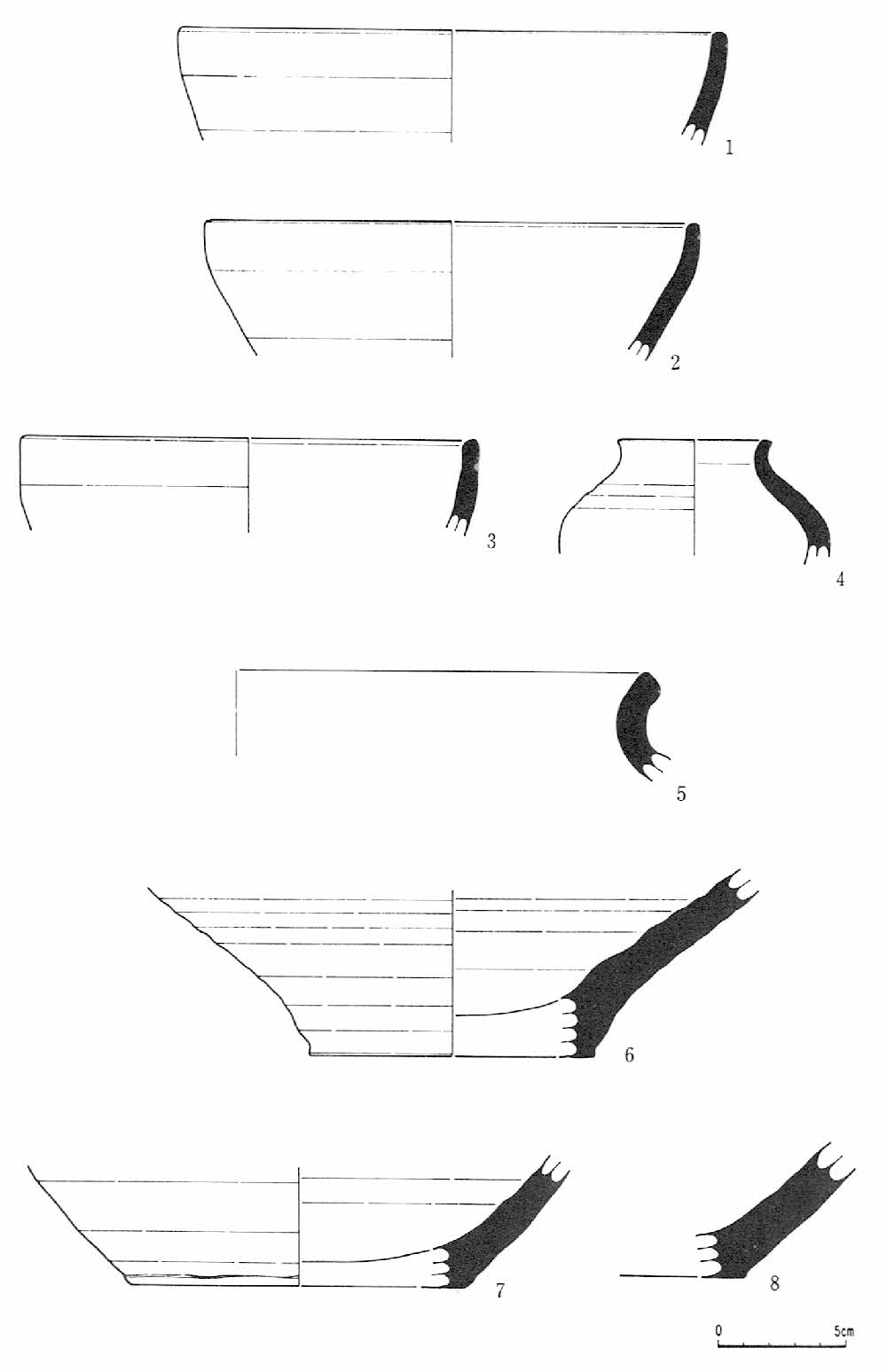

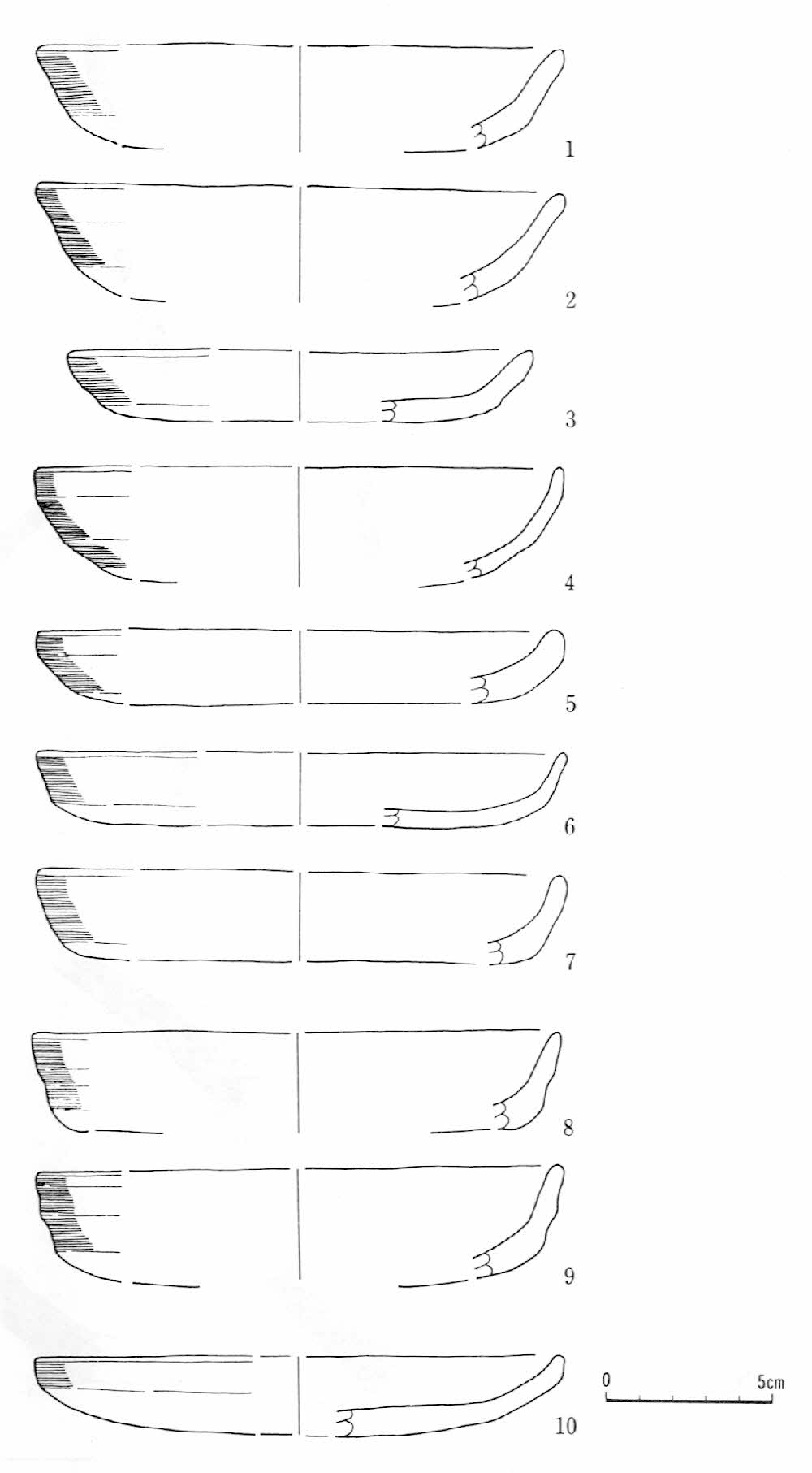

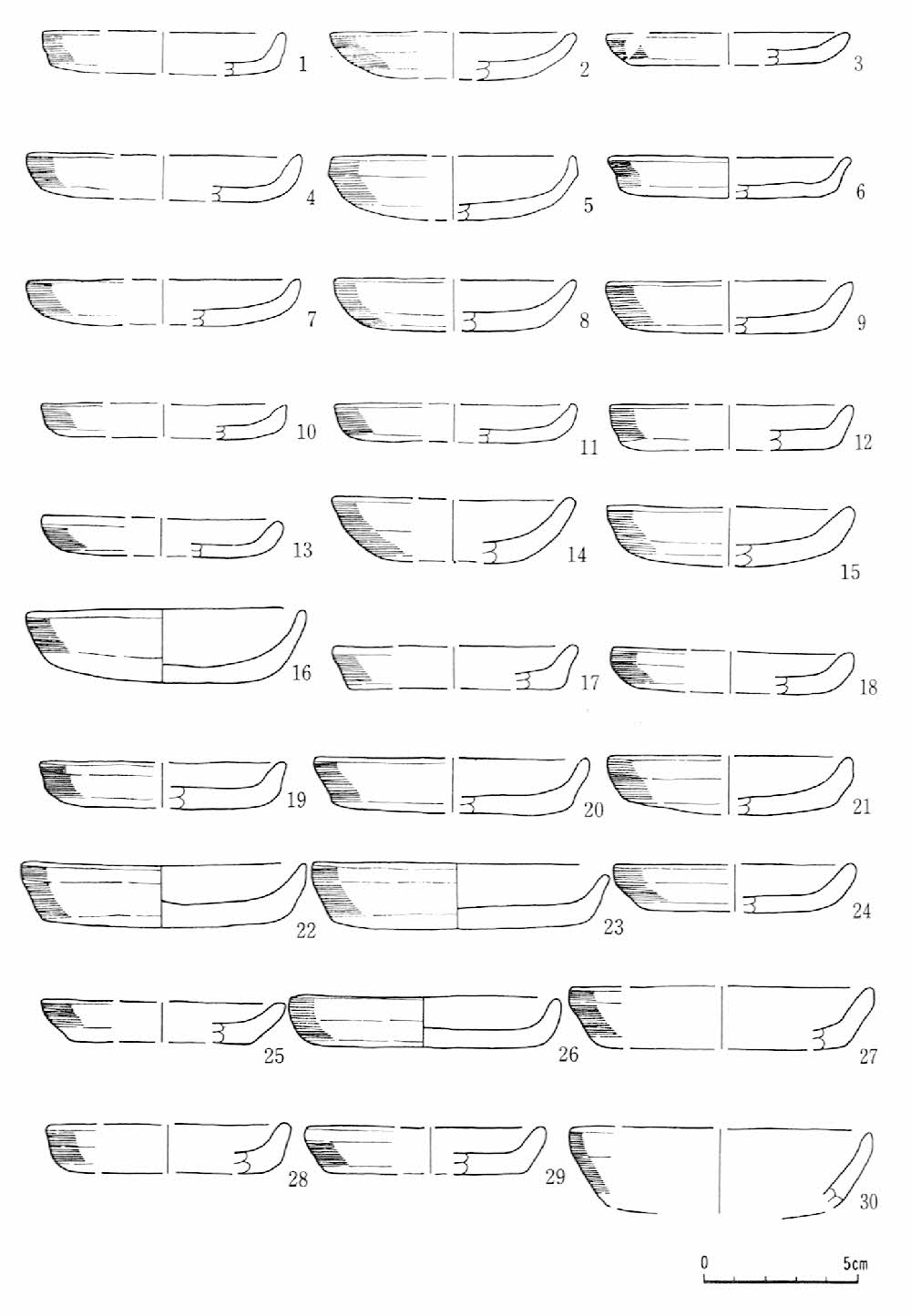

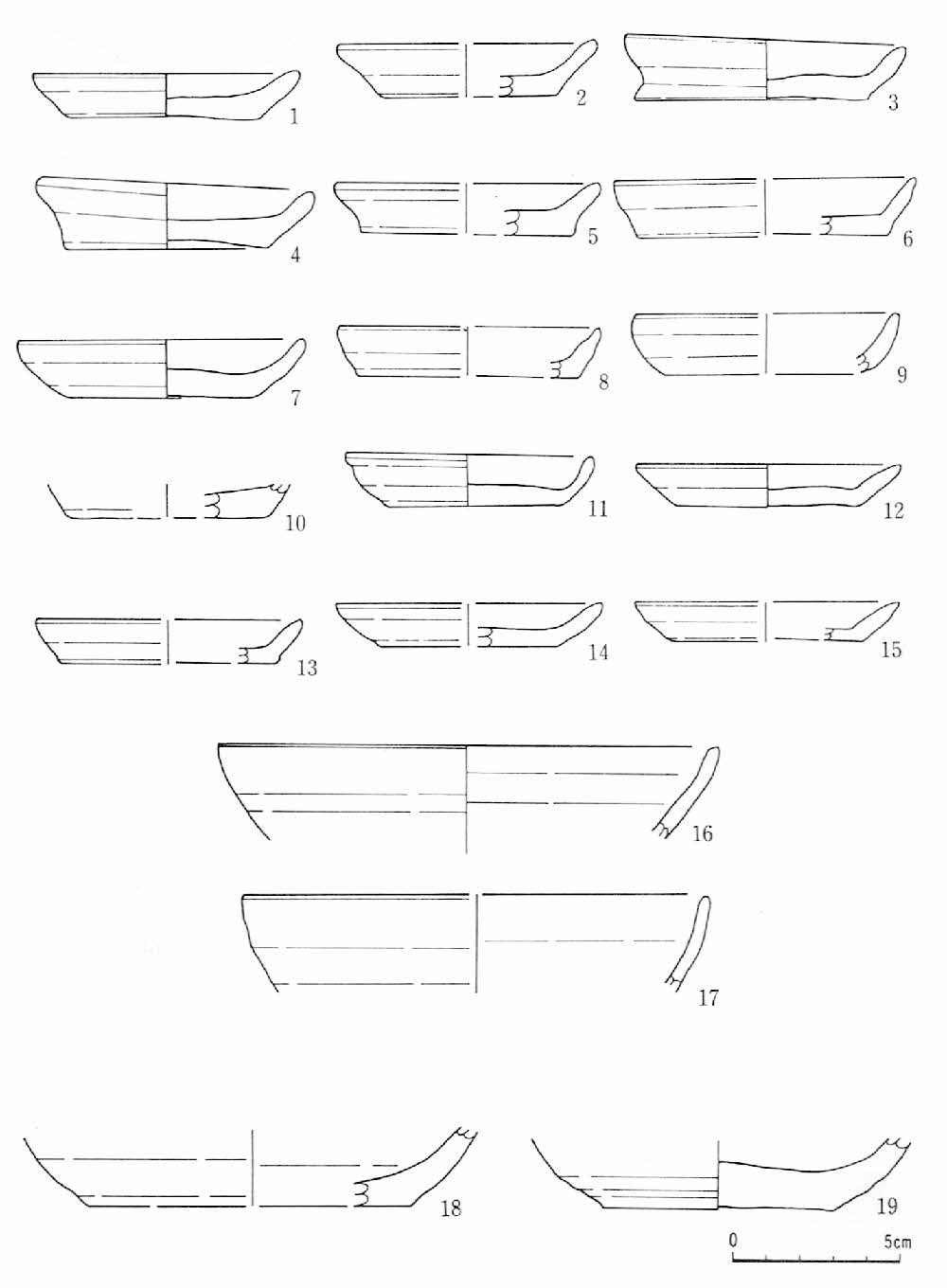

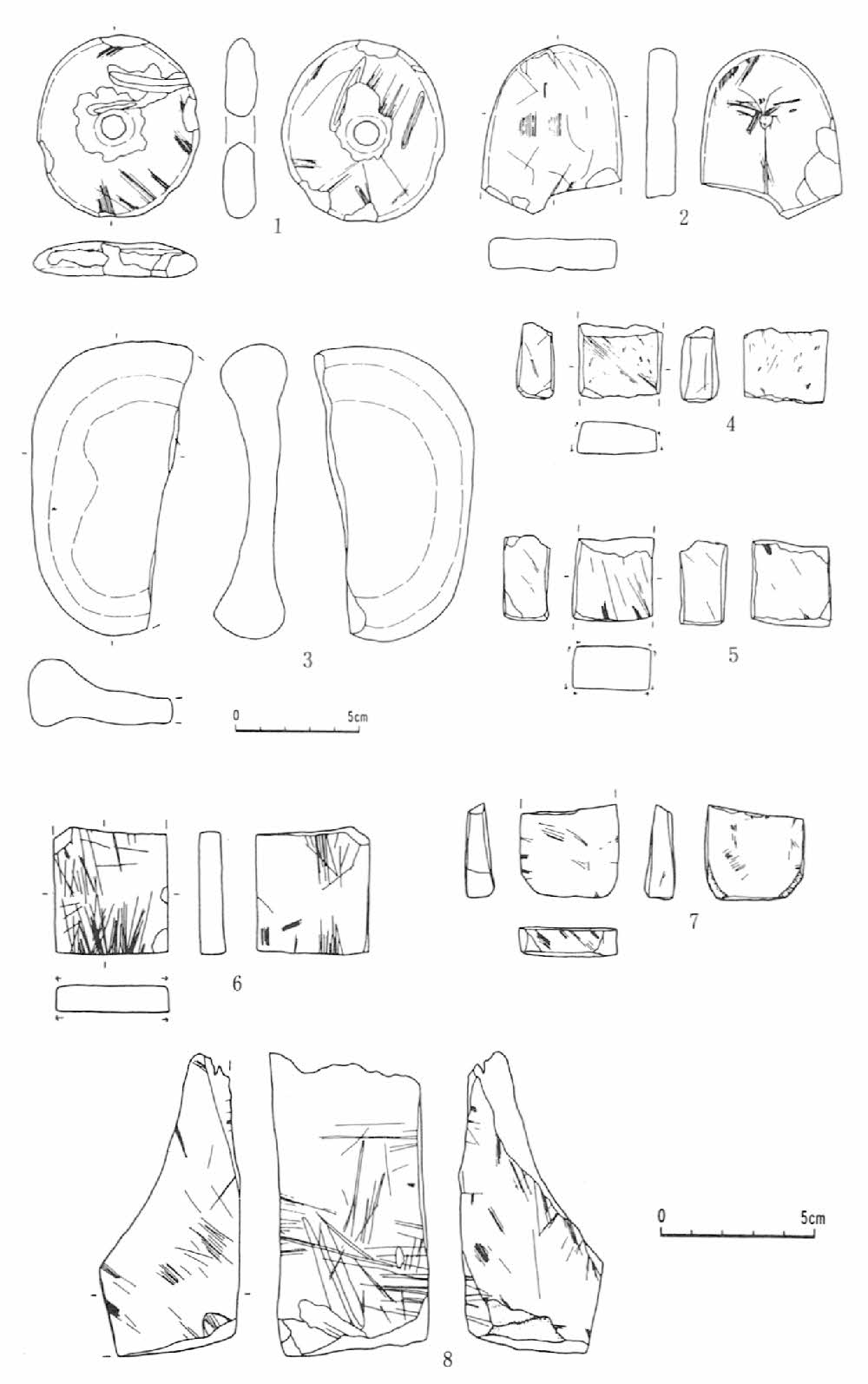

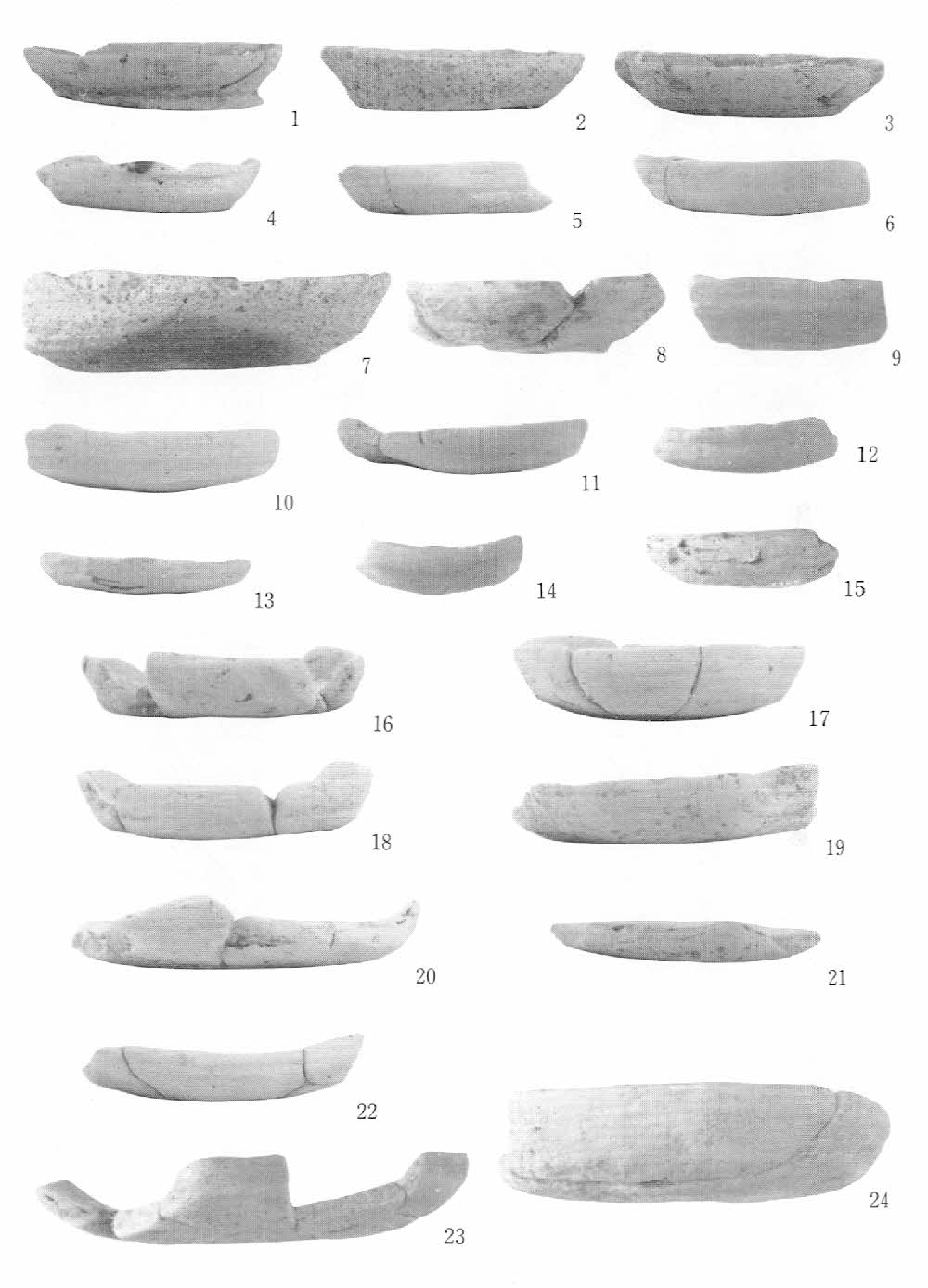

⑦かわらけ(カラー図4) 本遺跡からの出土遺物中、出土量が最も多いのが土師質の皿形土器である。この「かわらけ」は、Ⅱ郭に多く分布し、中でも大型の掘立柱建物跡周辺に集中する。この皿形の「かわらけ」は、ロクロ使用で口径が8cm前後の小型のもの(ⅠA類)、ロクロ使用で口径が13cm前後の大型のもの(ⅠB類)、非ロクロ製で口径が8cm前後の小型のもの(ⅡA類)、非ロクロ製で口径が13cm前後の大型のもの(ⅡB類)に大別される。これらの多くは細片のため、それぞれの個体数を数え上げることはできないが、図示しえたものは144個体で、ⅠA類が29個体、ⅠBが8個体、ⅡA類が59個体、ⅡB類が48個体で、非ロクロ製のⅡA類、ⅡB類のが圧倒的に多い。

「かわらけ」は一部のものを除き、儀礼的な饗宴の場で使用されることが多く、ロクロ使用のものは11世紀から、また、非ロクロ製のものは12世紀に出現する。後者の非ロクロ製のものは、「京都系土師器皿」とも称され、12世紀の平安京で中心的に使用された土器である。また、この土器は、12世紀に栄えた奥州平泉藤原氏の後半期の政庁跡とされる柳之御所跡にいても多量に使用されている。なお、柳之御所跡においての「かわらけ」の組成は、本遺跡の場合と同様、大小それぞれの皿がロクロ製・非ロクロ製のもので成り立っている。

本遺跡と類似する「かわらけ」出土の近隣の遺跡には、弘前市境関館・浪岡町浪岡城本丸跡・蓬田村蓬田大館遺跡・青森市内真部遺跡・大館市矢立廃寺跡などがある。いずれも、12世紀第2四半期~第4四半期の遺跡である。

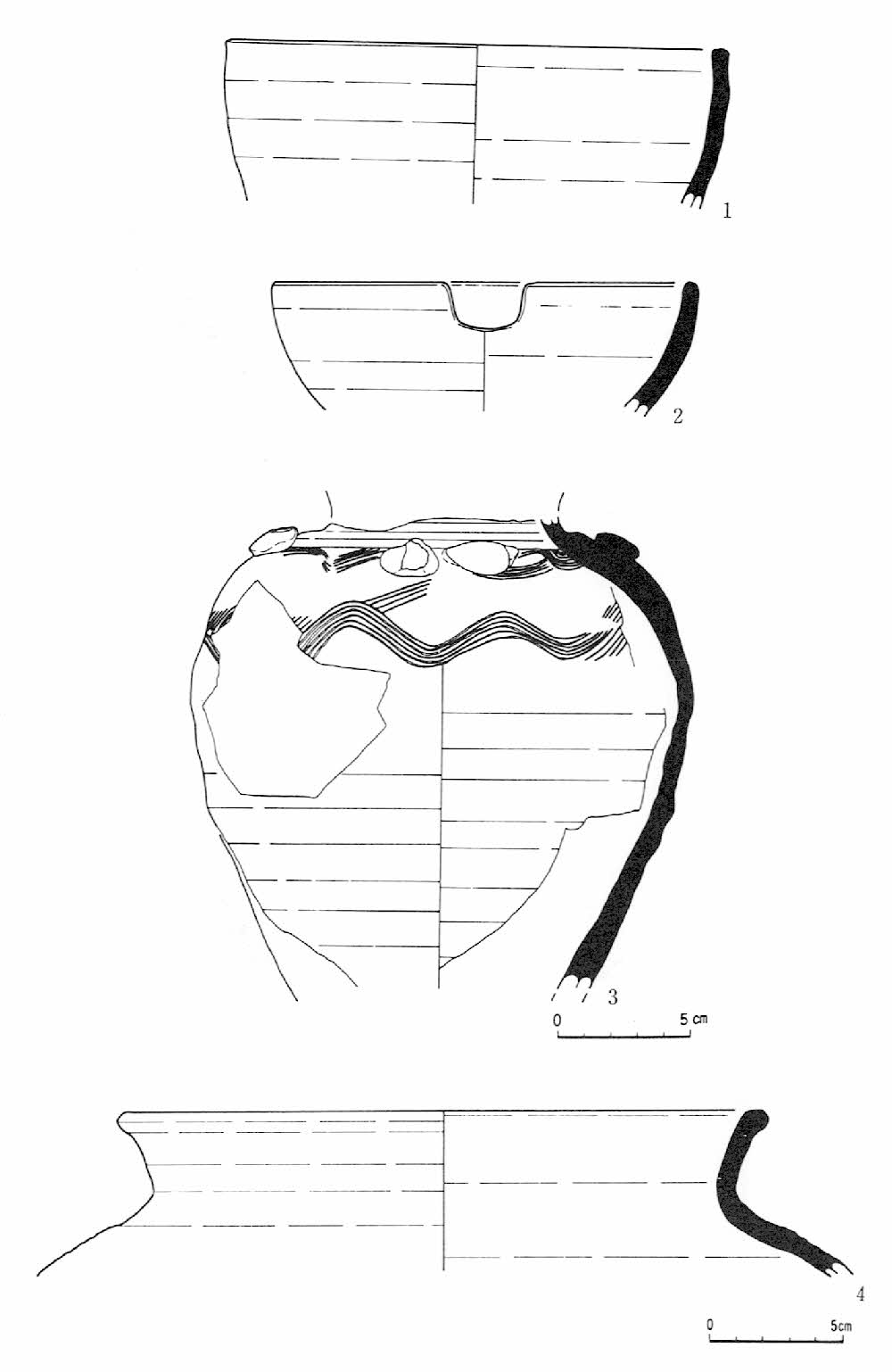

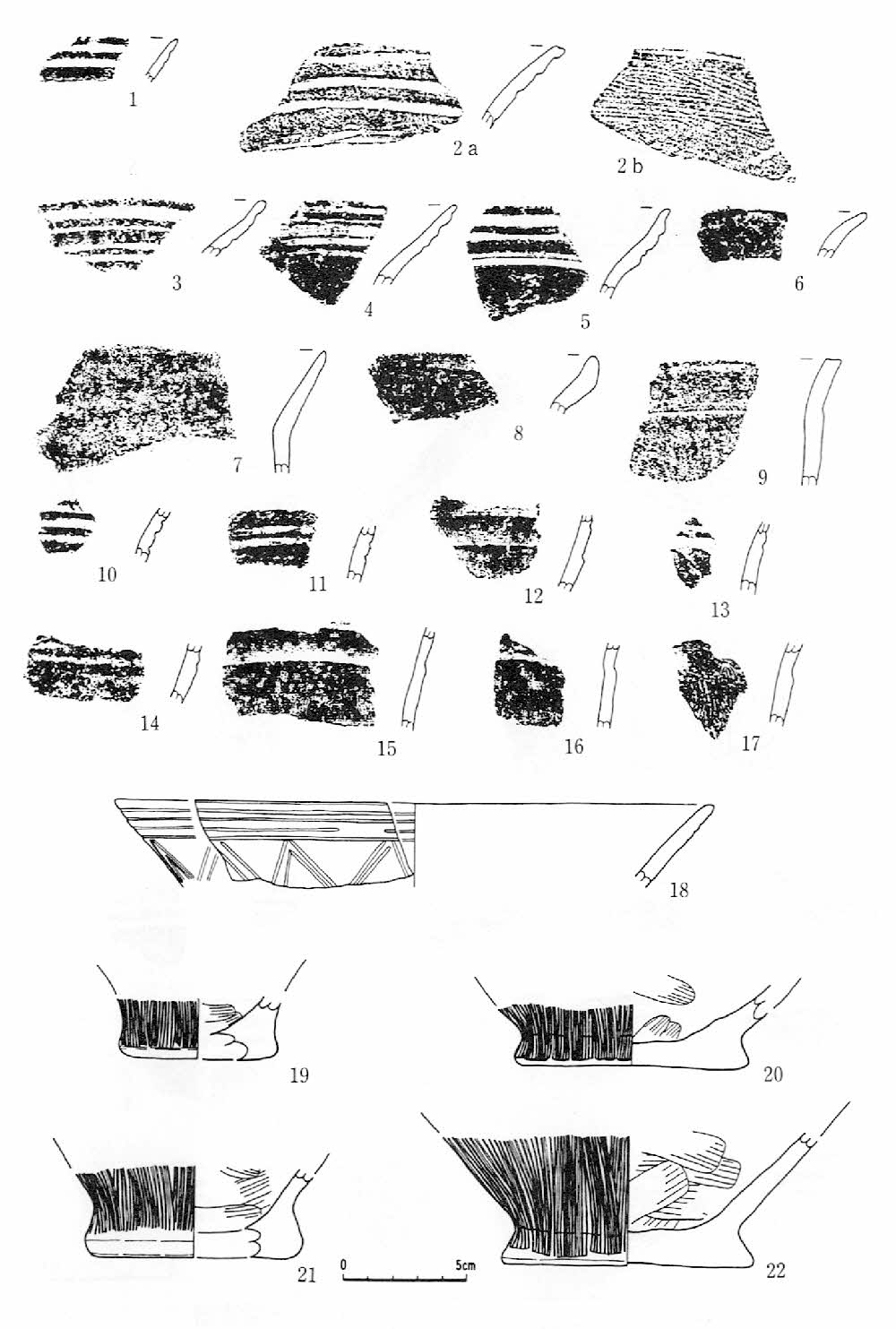

⑧国産陶磁器(カラー図3) 国産陶磁器には、渥美焼(越前焼?)・珠州焼(珠州系を含む)があるが後者が主体を占める。渥美焼(あるいは越前焼)は、広口壺1個体のみである。これは12世紀後半に位置づけられる。珠州焼は、鉢(片口を含む)・壺・甕で、器形や製作技法の特徴から珠州焼編年の第Ⅰ期及び第Ⅱ期に位置づけられる。年代的には、12世紀中葉から末葉を指向する。

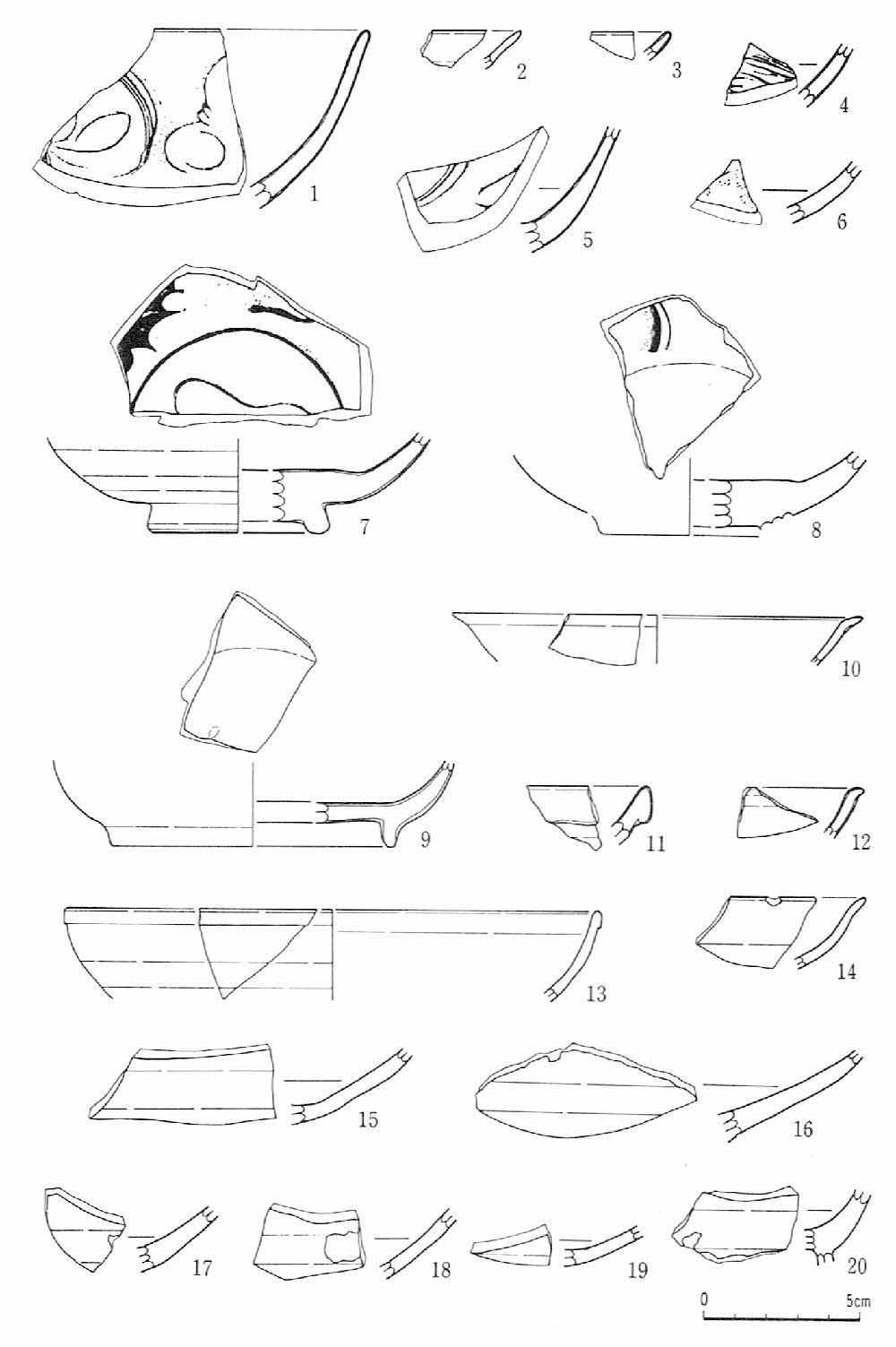

⑨舶載陶磁器(カラー図1・2) 出土した舶載陶磁器には、青磁の碗26片・皿1片・白磁の碗16片がある。

青磁皿は、外面に鎬蓮弁文が、また内面には双魚文の貼り付けが見られるもので、12世紀~13世紀のものである。他の青磁碗は、劃花文及び劃花文プラス櫛目文が内面に施されたもので、これも12世紀~13世紀初頭の年代が与えられる。白磁は、いずれも碗で玉縁口縁と平縁のものがある。これも12世紀代のものである。

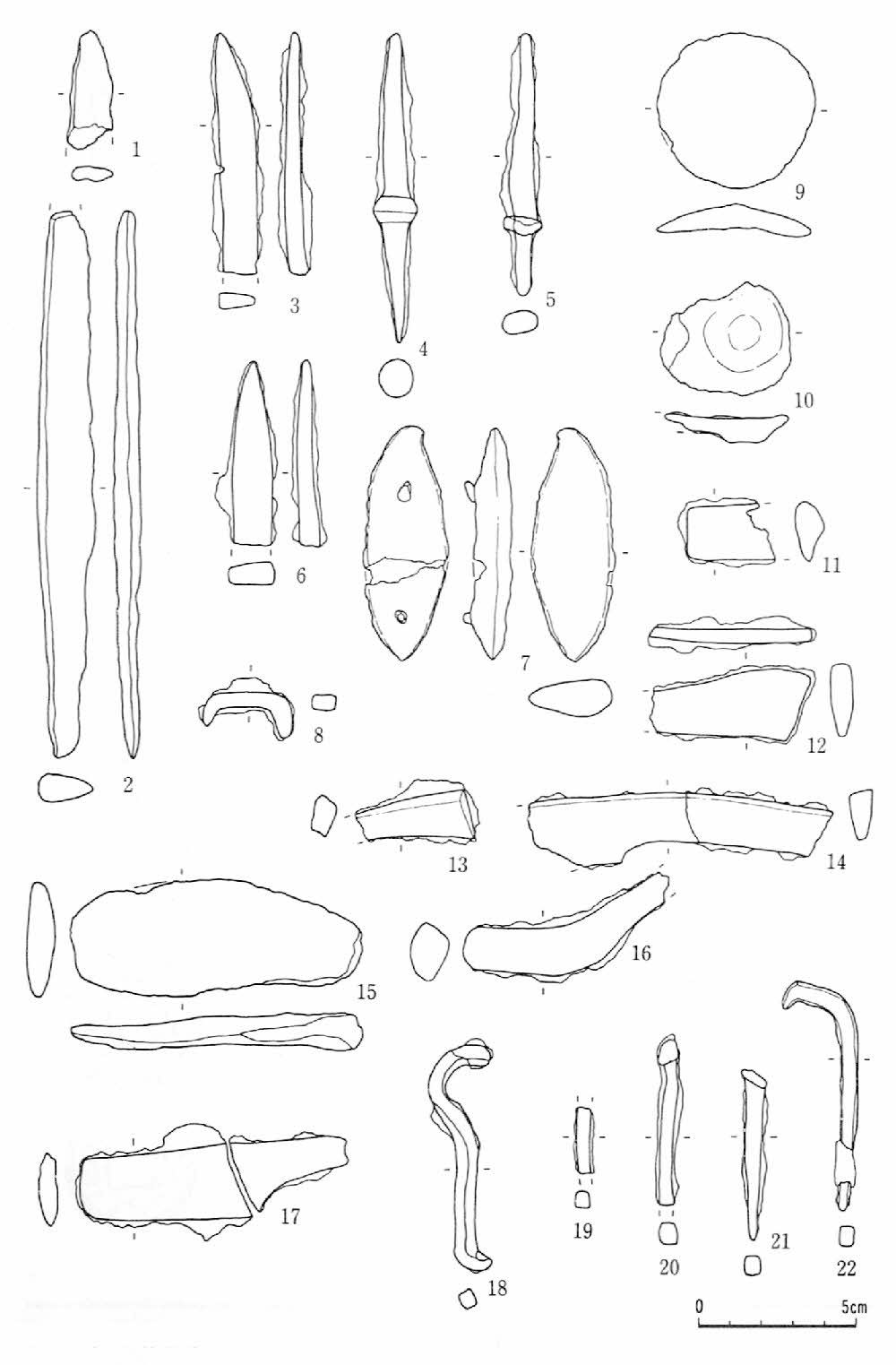

⑩鉄製品(カラー図5) 鉄鏃・鎌・鋤先・釘・刀子がある。SK13土壙から出土した鋤先は、刀部の形状が古代前期のものと、14世紀以後のものの中間的な様相を示す。

⑪古銭 ST01竪穴遺構から元豊通宝(初鋳年1078年)1点、柱穴内から元豊通宝、景祐元宝(初鋳年1024年)が、また、井戸跡及び遺構外から判読不能のものが2点出土している。

⑫城館の構造と性格 2本の河川に挟まれた沖積平野の徴高地を利用した館跡である。3期にわたる変遷が考えられ、第Ⅰ期はSD01堀が築かれる以前のもので、いくつかの溝群と掘立柱建物群で構成される。第Ⅱ期は、SD01堀によってⅠ郭及びⅡが構成される段階である。第Ⅱ期は本城館の最盛期でもあり、大部分の掘立柱建物群はこの時期に属する。第Ⅲ期は、SD08堀によってⅢ郭が構成される段階である。この3期の変遷は、出土遺物から見る限り比較的短期間で行われている。この遺跡の性格は、儀礼的遺物である「かわらけ」を主体とし、当時、一般民衆が入手しがたい国産及び舶載陶磁器が比較的使用されていることなどを考慮すれば、一般的な農村集落とは考え難い。むしろ、富裕層の何らかの施設と考えられる。また、徴高地が2本の河川に挟まれているとはいえ、下の水田面との比高差が1m前後しかないこと、あるいは館の周囲に土塁や柵列などの保塞施設が存在しないなど防御的には極めて脆弱であり、戦闘に耐え得る施設とは考え難い。検出された各種の遺構や遺物を考慮すると、小規模の支配者の居館や役所の出先機関が想定される。本館跡は、12世紀後半に主体的に機能しており、この時期は、奥州藤原氏(3代秀衡の時代)にとって、それまでの中で最も強い公権(鎮守府将軍・陸奥守)を握り、支配圏を拡大した時期でもある。本遺跡での「かわらけ」を含む多くの遺物は、奥州藤原氏の政庁跡とされる柳之御所跡のそれと極めて類似した組み合わせを持つ。奥州藤原氏との直接的な関係の下に築かれた施設の可能性が高い。

※参考文献 青森県教育委員会『中崎館遺跡』(青森県埋蔵文化財調査報告書第129集)1990年3月

図46 中崎館遺跡位置図(網部分は調査範囲)

図47 中崎館遺跡遺構配置図

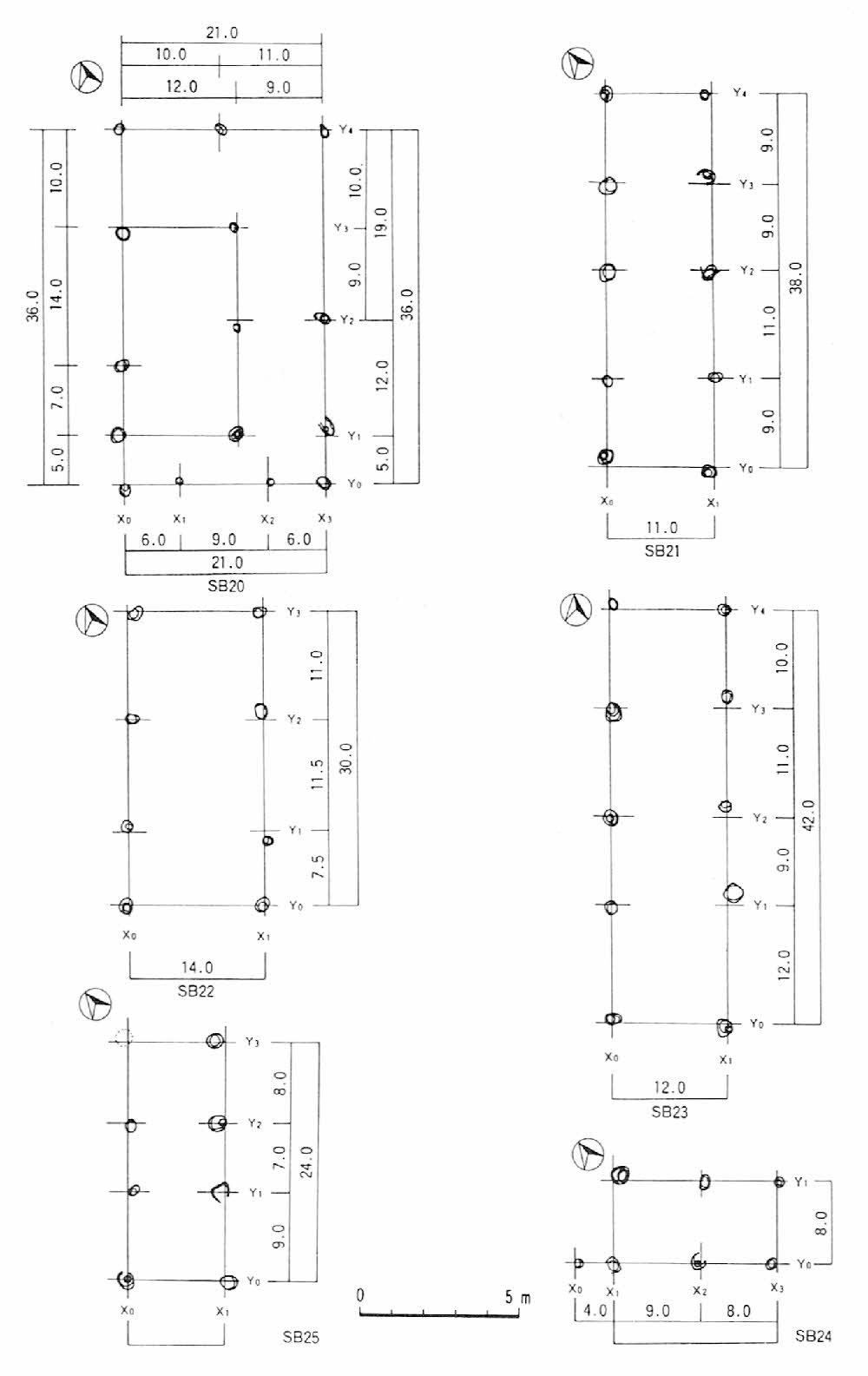

図48 中崎館遺跡掘立柱建物跡(1)

図49 中崎館遺跡掘立柱建物跡(2)

図50 中崎館遺跡掘立柱建物跡(3)

図51 SB05掘立柱建物跡復元図

図52 SB14・15・24掘立柱建物跡復元図(高島成侑原図)

図53 中崎館遺跡 ST01竪穴遺構と出土遺物

図54 中崎館遺跡 井戸跡

図55 中崎館遺跡SD01堀跡出土陶磁器(青磁・白磁)

図56 中崎館遺跡SD01堀跡出土陶器(渥美・珠洲系)

図57 中崎館遺跡出土陶器(珠洲系)

図58 中崎館遺跡SD01堀跡出土陶器(珠洲系)

図59 中崎館遺跡SD01堀跡出土陶器(珠洲系)

図60 中崎館遺跡SD01堀跡出土かわらけ(1)

図61 中崎館遺跡SD01堀跡出土かわらけ(2)

図62 中崎館遺跡SD01堀跡出土かわらけ(3)

図63 中崎館遺跡出土土師器・擦文土器・須恵器

図64 中崎館遺跡出土擦文土器

図65 中崎館遺跡出土鉄器・古銭

図66 中崎館遺跡SD01堀跡出土鉄器

図67 中崎館遺跡井戸跡出土井筒

図68 中崎館遺跡出土木製品(折敷・瓢箪製杓子)

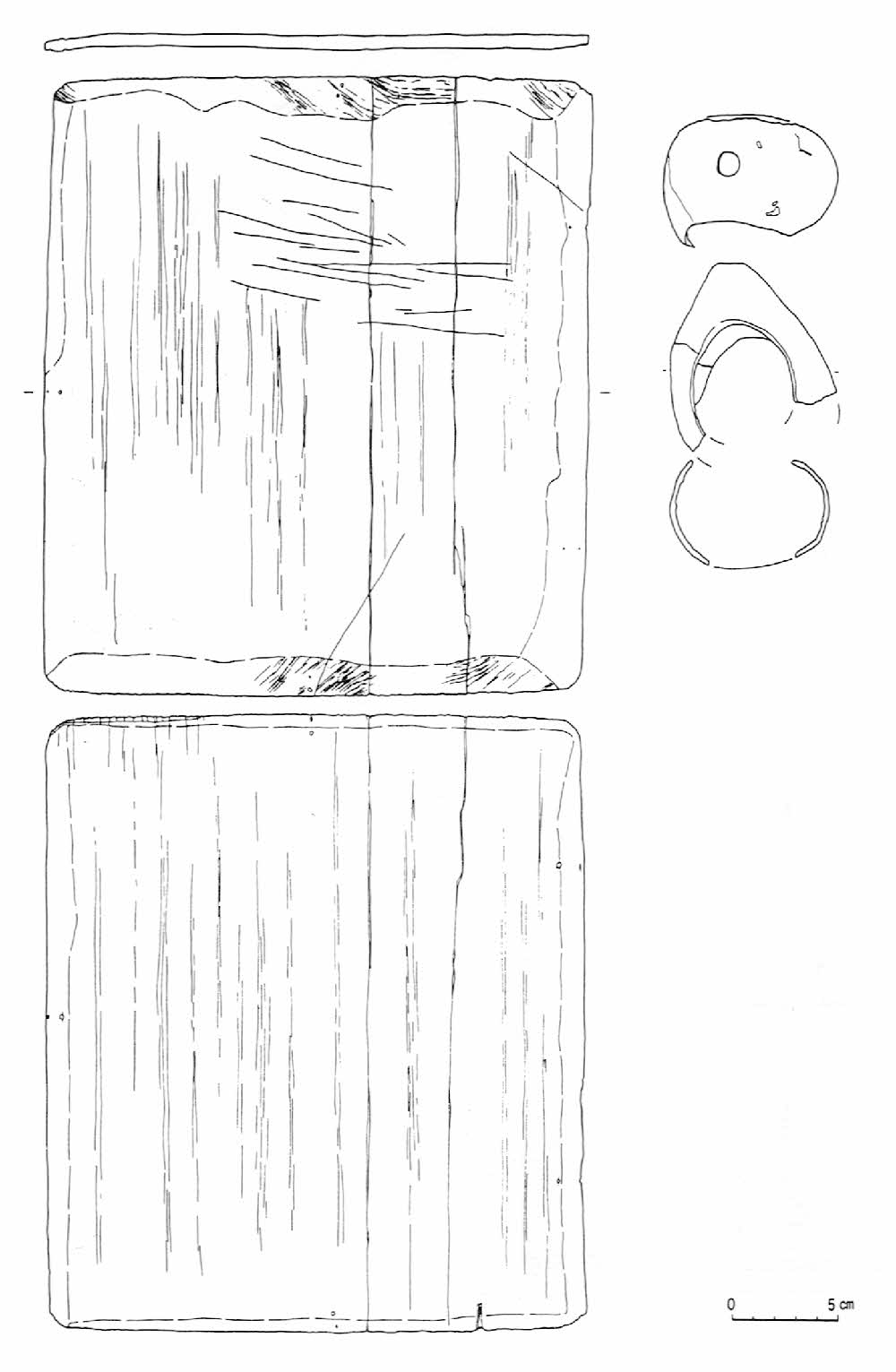

図69 中崎館遺跡出土石製品

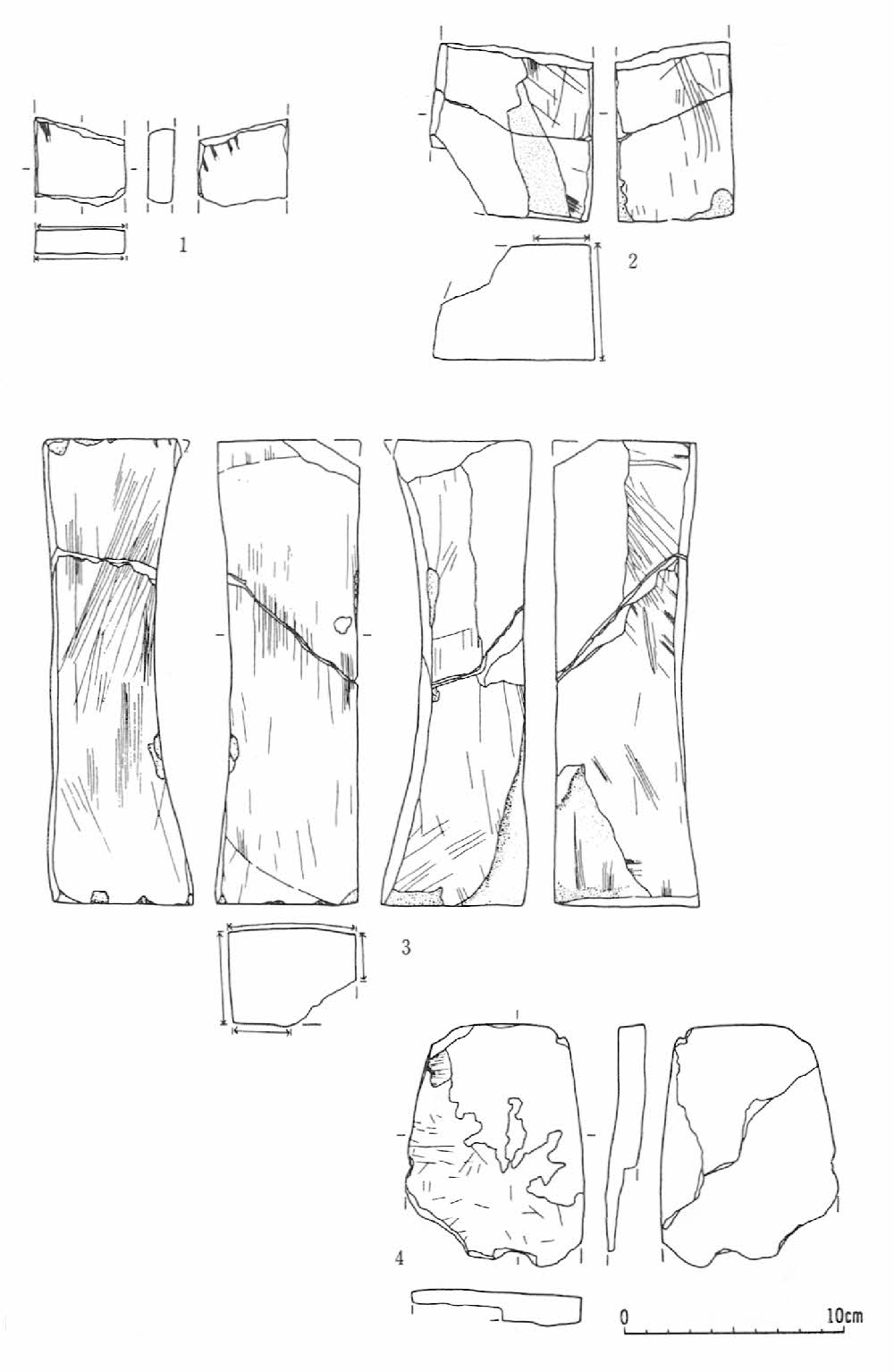

図70 中崎館遺跡出土砥石

中崎館遺跡SD01堀跡

中崎館遺跡ST01竪穴遺構

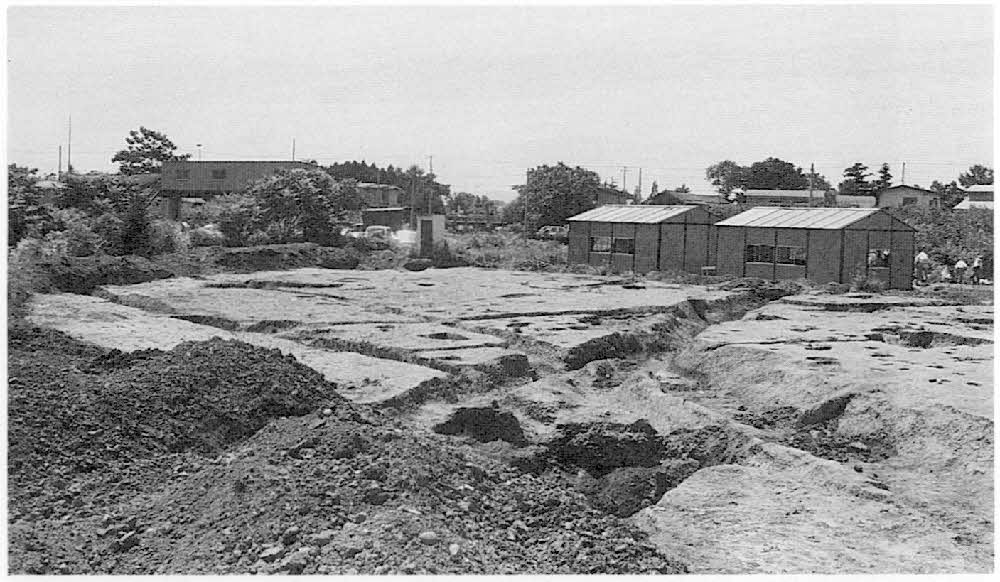

中崎館遺跡遠景

中崎館遺跡全景

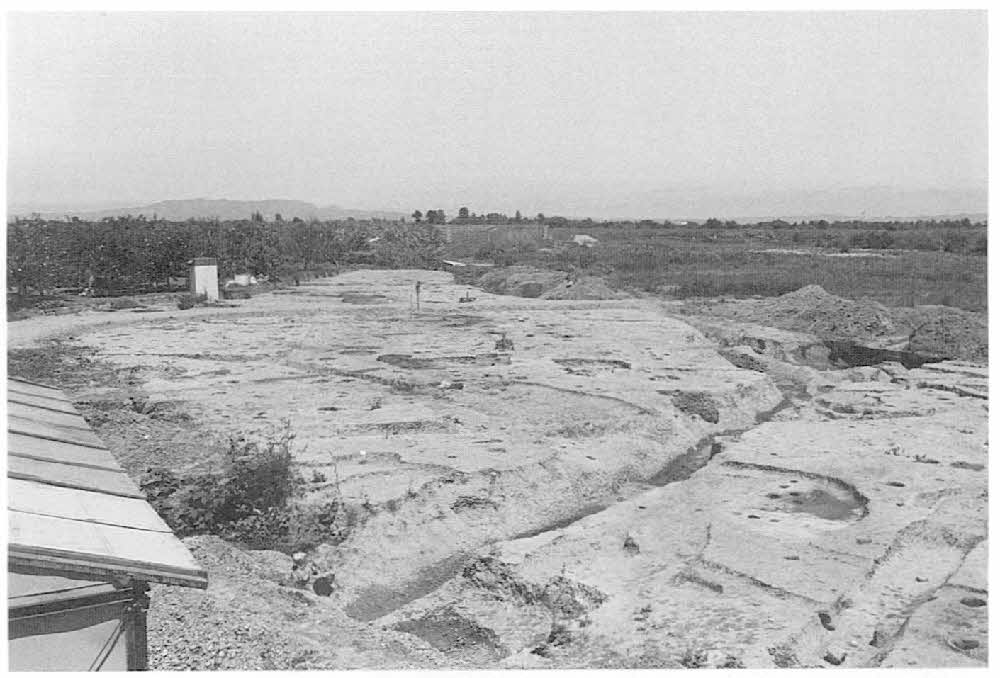

中崎館遺跡調査区全景

中崎館遺跡掘立柱建物跡・溝跡

中崎館遺跡SE04井戸跡

中崎館遺跡SE08井戸跡(井筒出土状況)

図71 中崎館遺跡出土かわらけ

図72 中崎館遺跡出土木製品・砥石・古銭