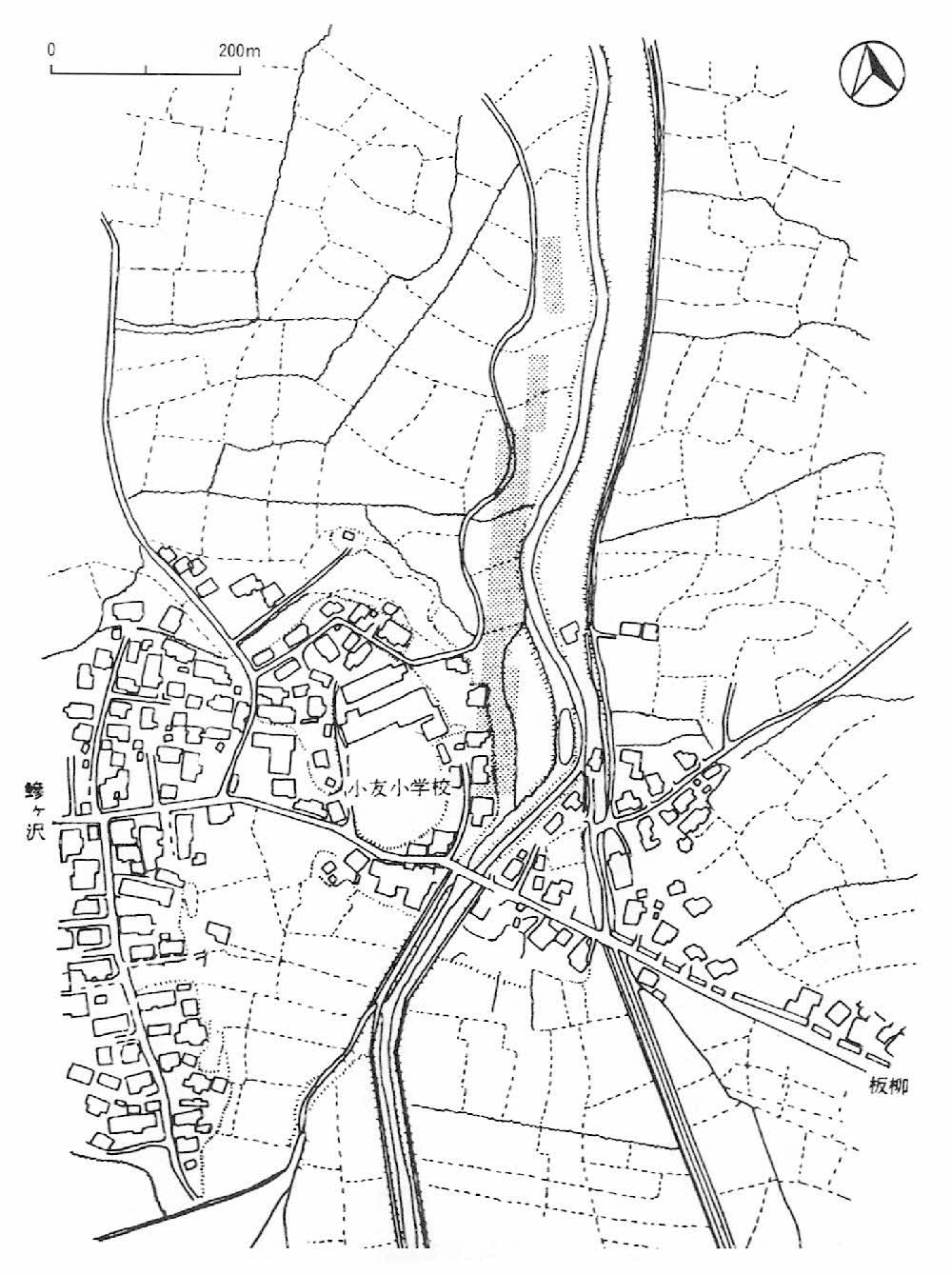

(1)所在地 弘前市大字小友字宇田野198-6ほか

(2)遺跡の立地

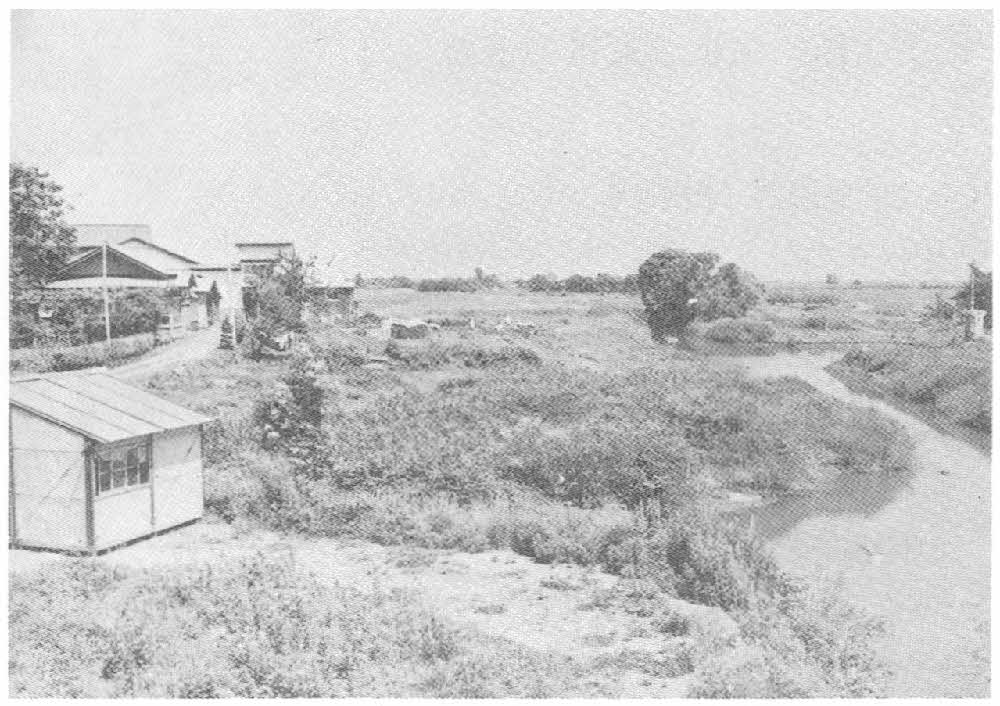

岩木山東麓に突出した標高100mほどの小丘陵と、その直下に広がる沖積地の一部に立地する。現在は、丘陵上は小友地区の集落と小友小学校、さらにその周辺はリンゴ園となっており、眼下の低地は水田化されている。

(3)調査の経緯

大蜂川河川改修工事に伴い、弘前市教育委員会が昭和55年(1980)6月10日から同年7月28日まで発掘調査を実施した。なお、調査での一部及びそれに隣接する小友小学校敷地は、小友館跡として登録されている。『津軽封内城址考』(小友叔雄)には、「大字小友字宇田野にあるが住人は不明である。該館の現状は楕圓形で高さ一丈在地平担で此坪数は千五百坪を有し……」と記されている。

(4)遺構・遺物の概要

調査の結果、縄文時代・弥生時代・平安時代後期の遺構・遺物が発見されている。なお、縄文時代及び弥生時代のものはわずかにすぎず、主体は平安時代の遺構・遺物である。

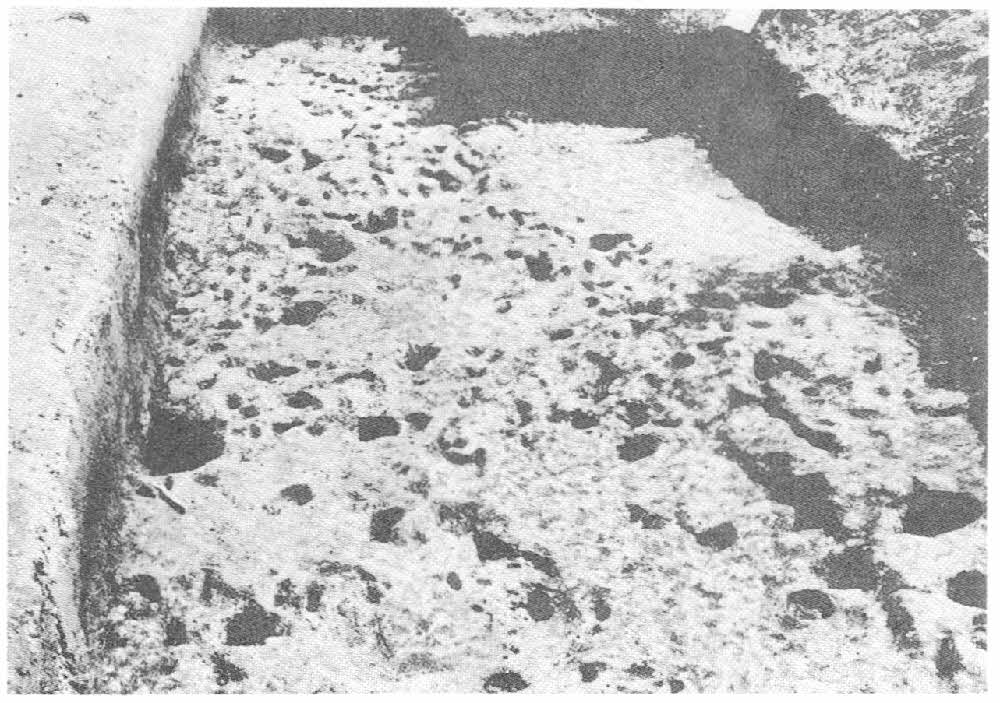

〔縄文時代〕 前期円筒下層a式期と推定される竪穴住居跡が1軒と、前期・後期の土器・石器がある。竪穴住居跡は直径4mほどの円形で、中央部に地床炉を持つ。

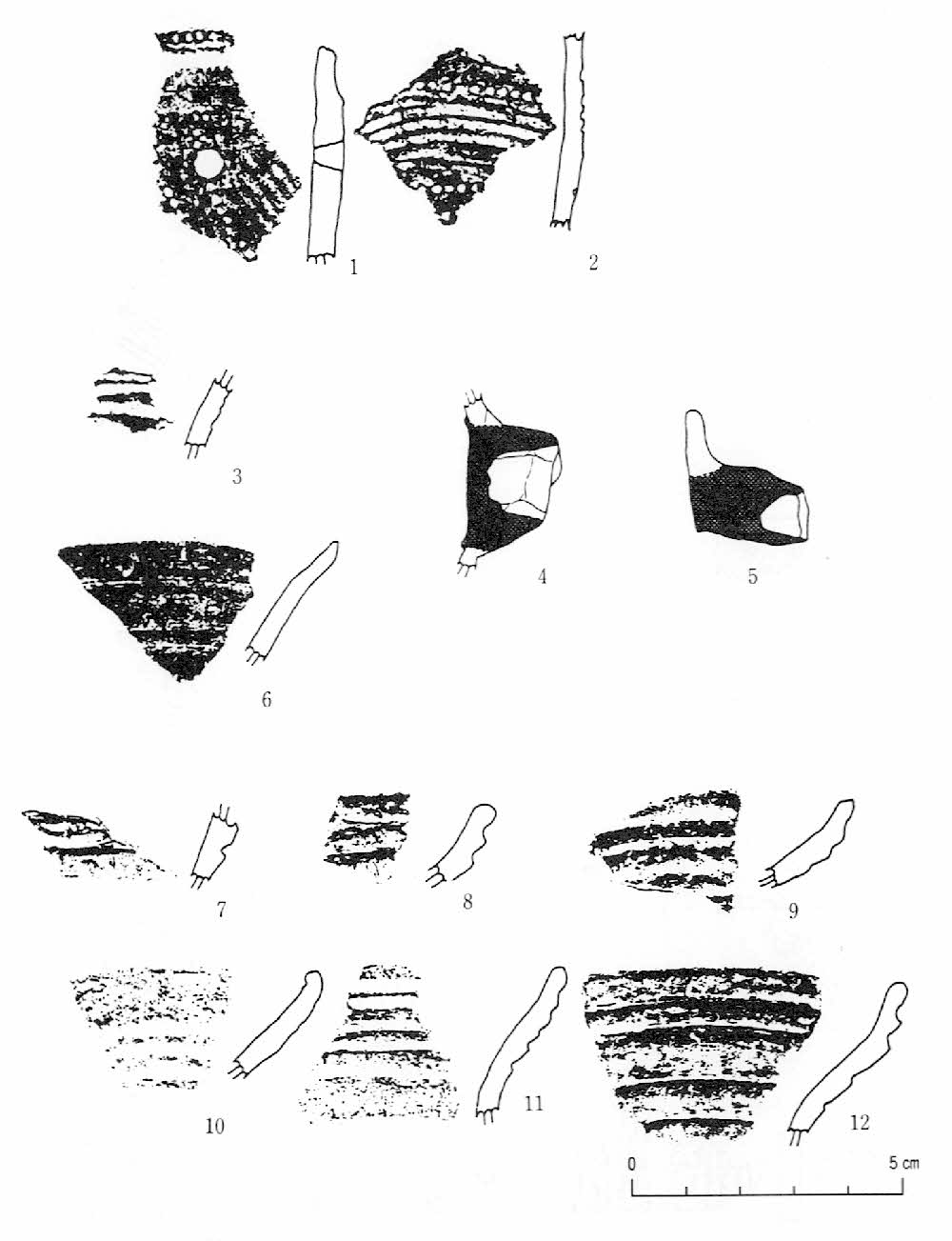

〔弥生時代〕 続縄文式土器の後北C2・D式土器が2点出土したにとどまる。

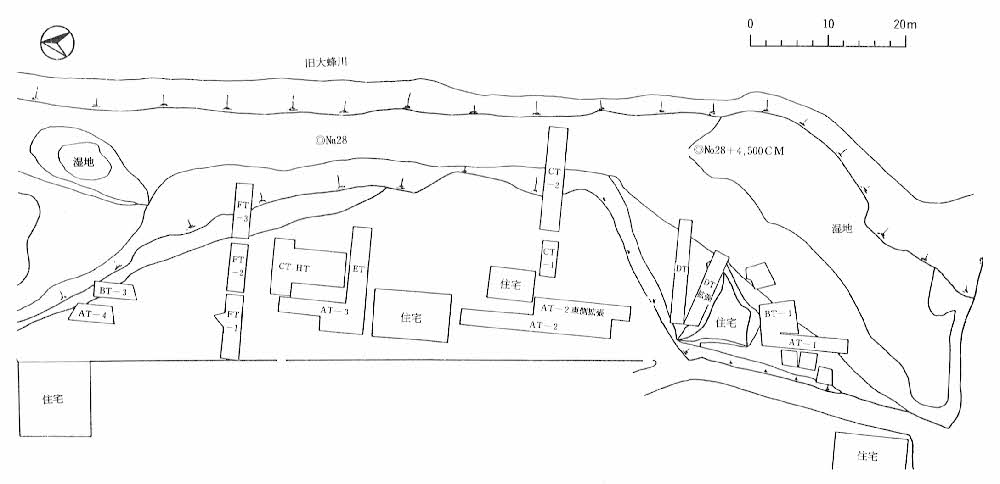

〔平安時代〕 堀跡・溝跡・柱穴列・井戸跡・鍛冶遺構等の各遺構と、土師器・須恵器・擦文土器・鉄製品・羽口・土錘・土玉等の遺物が発見されている。

堀跡は、ほぼ薬研堀で土端幅が約2m、深さ0.9mほどである。調査区が狭いため定かではないが、東側の丘陵先端に設けられた防御施設であろう。柱穴及び柱穴列は、掘立柱建物跡の一部と推定される。また、井戸跡は素掘りで、中からは土師器甕・同坏・須恵器坏・同壺・砥石・鉄器が出土している。鍛冶遺構とされるものは、5m×3mの長方形を呈した範囲にロームブロックの突き固めによる土間を形成した建物跡で、中央部に白色粘土と切石を用いた鍛冶炉を持つ遺構である。

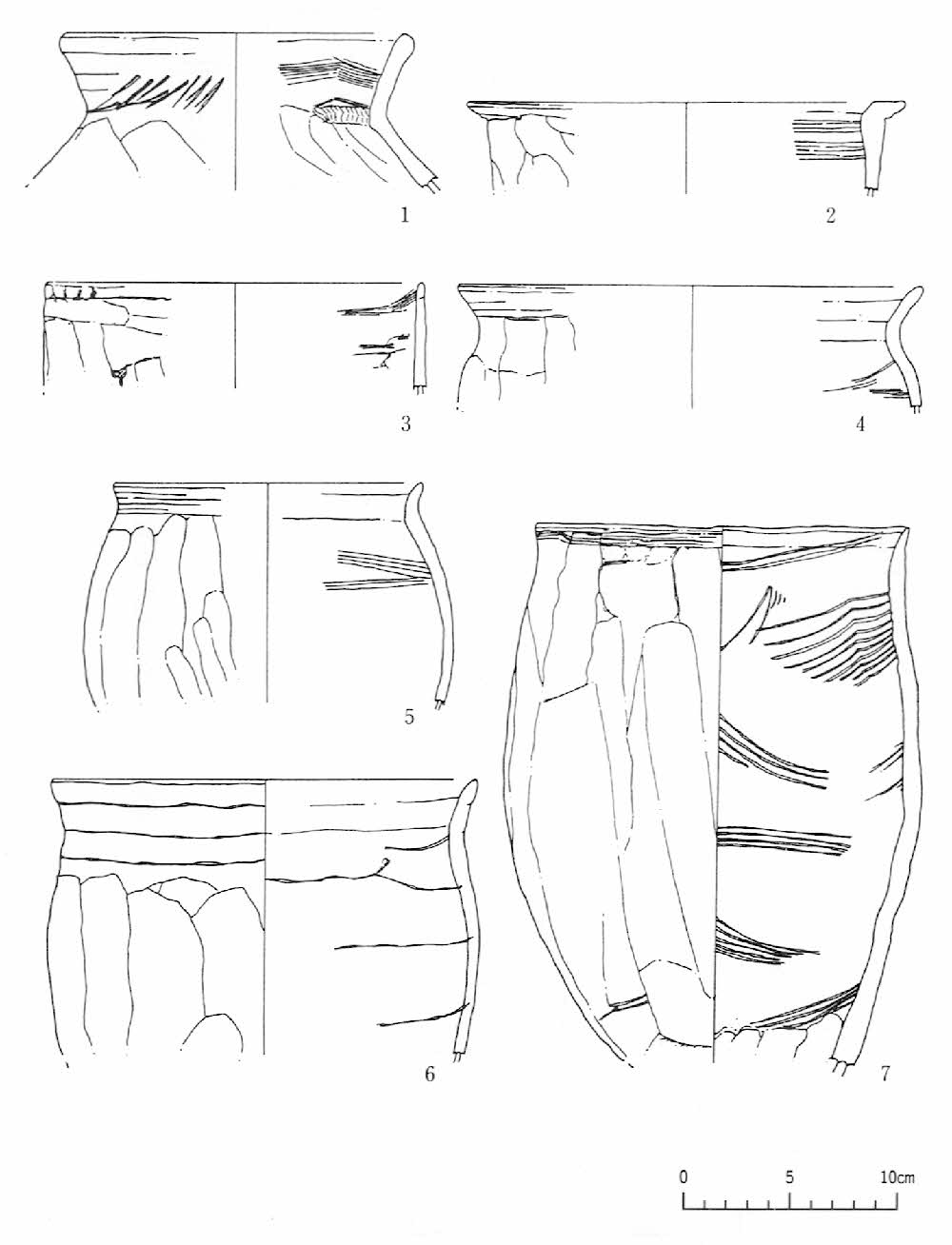

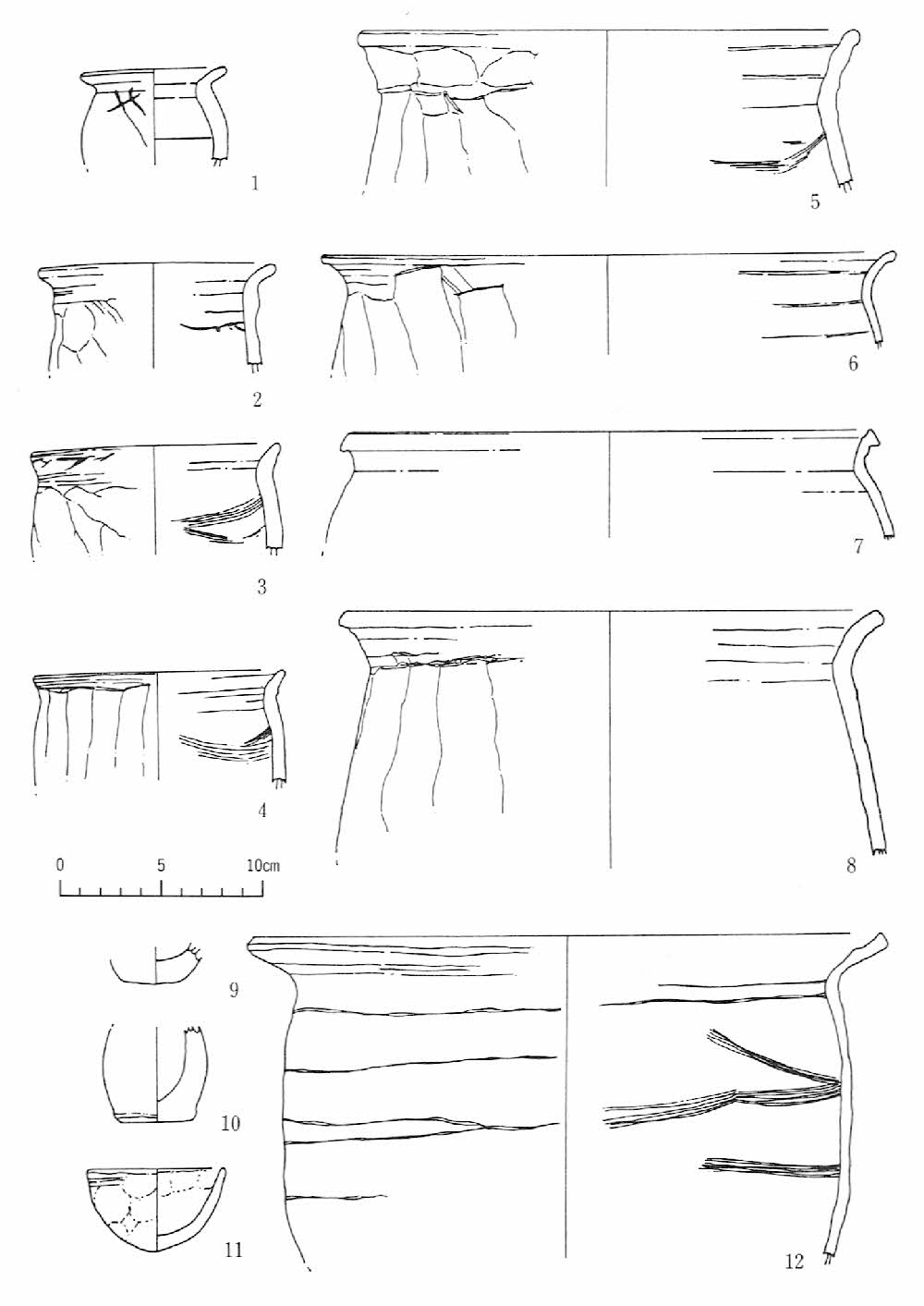

各遺構及び遺構外から出土した平安時代の土器には、土師器では坏・甕・把手付土器・小型土器、須恵器では坏・甕・長頸壺がある。また、少量ではあるが擦文土器もある。

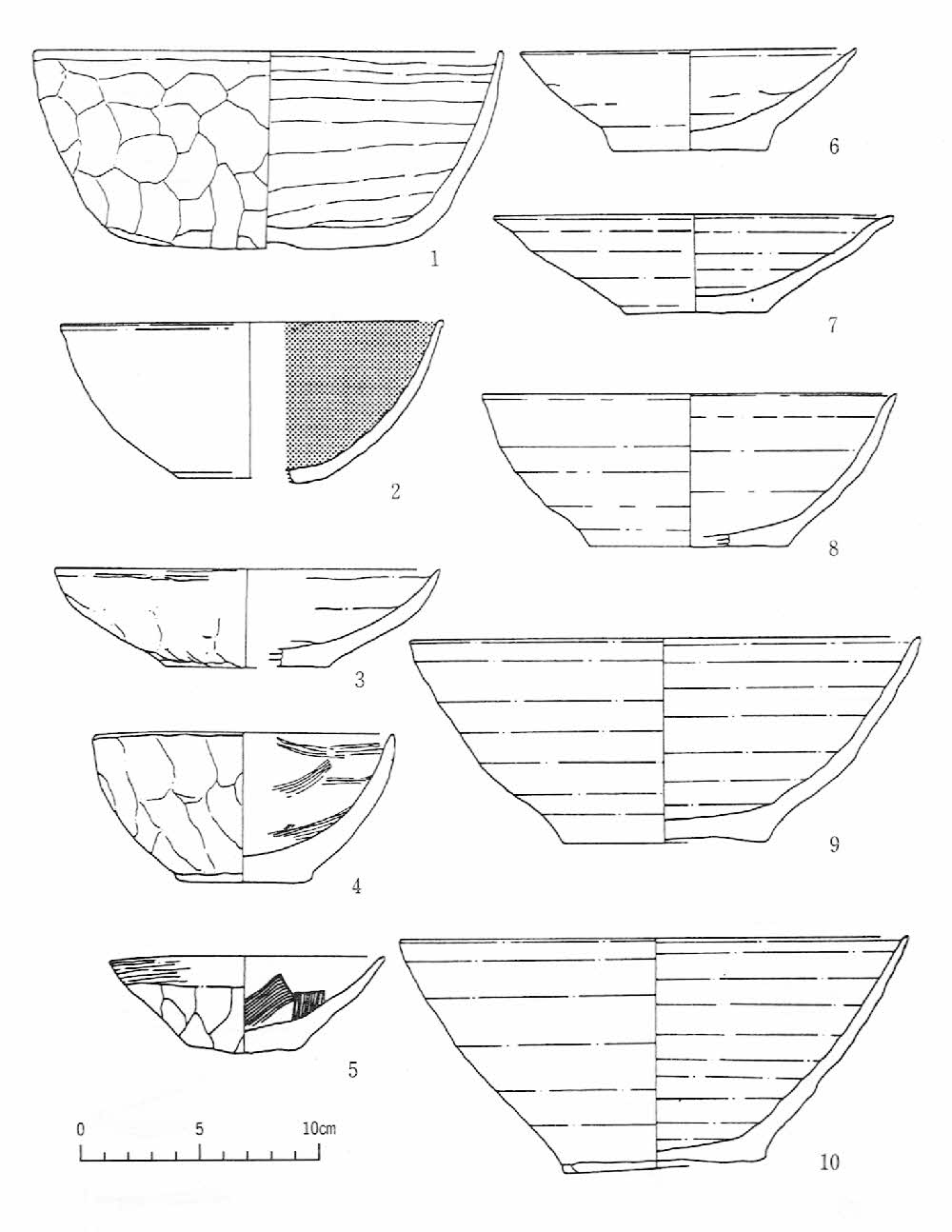

土師器坏は、ロクロ使用の未調整のものが圧倒的であり、中には少量ながら径8cm前後の小型皿形土器もある。これらに非ロクロ製のものも、わずかではあるが伴出している。甕は、ケズリ調整の発達した短頸のもので、底部にスダレ痕を残すものが主体を占める。

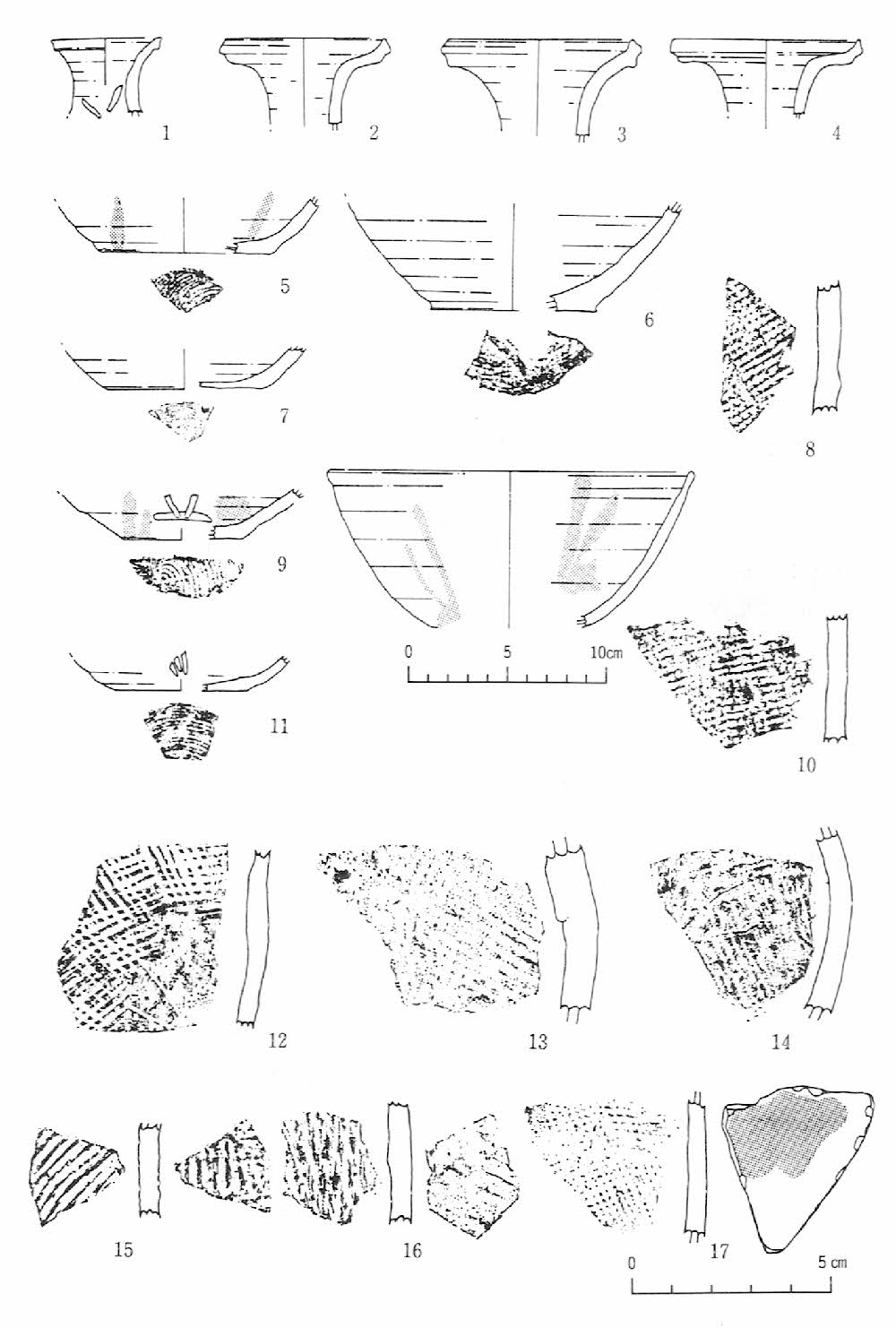

須恵器は、坏・甕・長頸壺とも五所川原窯産であり、中でも特徴をよく残す長頸壺は前田野目系窯産を示す。また、須恵器甕の胴部片を再加工した転用硯もある。

擦文土器は、口縁部に沈線及び段状沈線を巡らすだけのものであるが、胎土・焼成の特徴は11世紀代を示す。

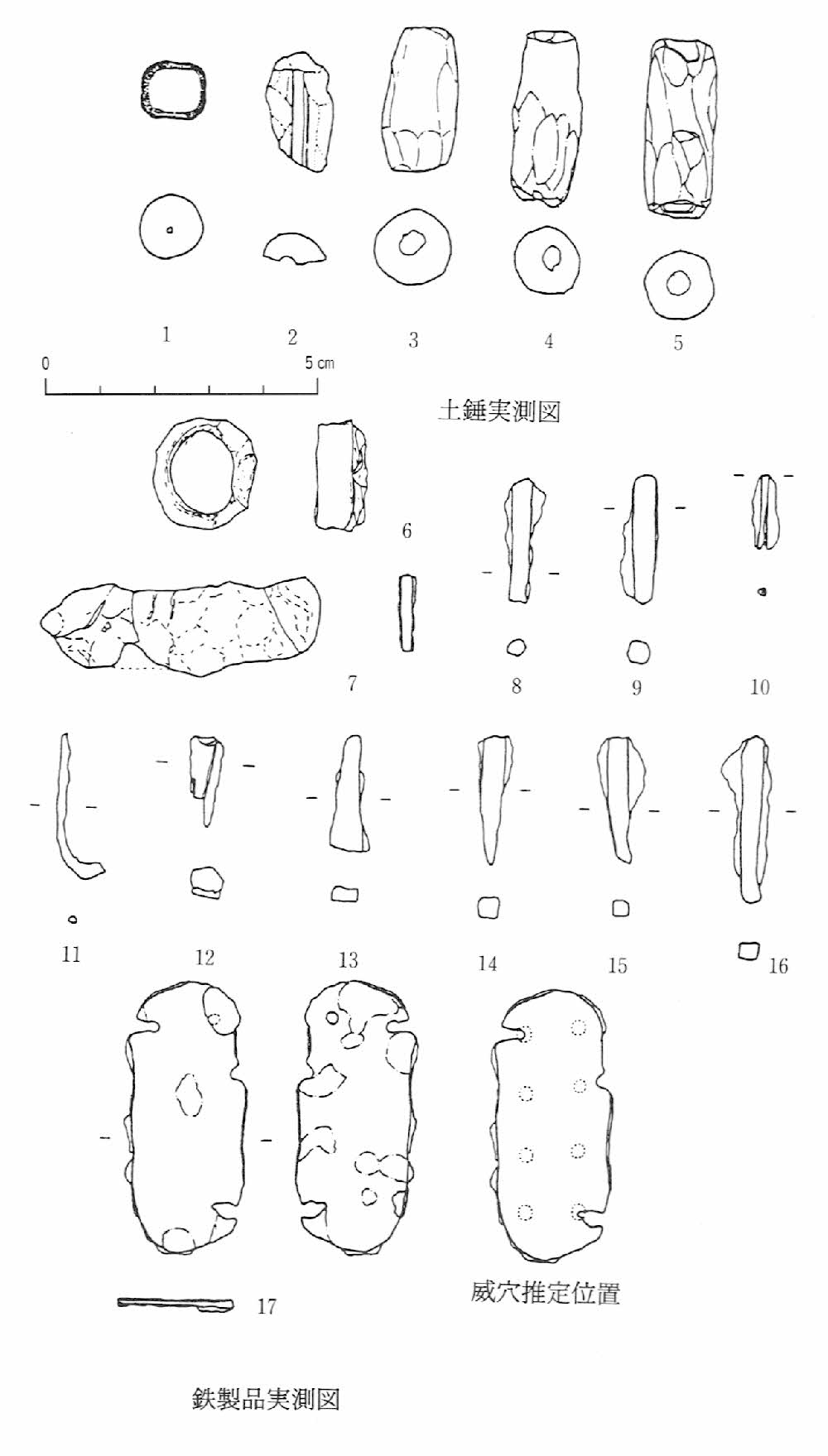

鉄製品には釘・刀子・小札があるが、小札は長さ7.7cm、幅3.3cm、厚さ0.2cmと大型であり、平安時代後期の特徴を示す。

羽口は約100点出土したが、完形品はなくいずれも断片にすぎない。

(5)遺跡の性格

昭和55年の発掘調査の結果では、本遺跡(小友館跡)の性格は中世城館を示す明確な根拠は発見されていない。特に、12世紀以後の中世遺物が全く出土しておらず、近世のものがわずかに散見するだけである。発見された主体的な遺構内外の遺物は、全て平安時代に属するものだけである。とりわけ、10世紀後半から11世紀末葉にかけてのものがほとんどである。この時期、津軽地方を主体にして発達した防御性集落の一つであろう。

※参考文献 弘前市教育委員会『弘前市小友発掘調査報告書』1989年

図92 小友遺跡地形図(網部分が調査区)

図93 小友遺跡調査区配置図

図94 小友遺跡出土遺物(土師器甕)

図95 小友遺跡出土遺物(土師器甕・小型土器)

図96 小友遺跡出土遺物(土師器坏)

図97 小友遺跡出土遺物(須恵器・17は同転用硯)

図98 小友遺跡出土遺物(縄文・土師器・擦文土器)

図99 小友遺跡出土遺物(土錘・鉄製品、17は小札)

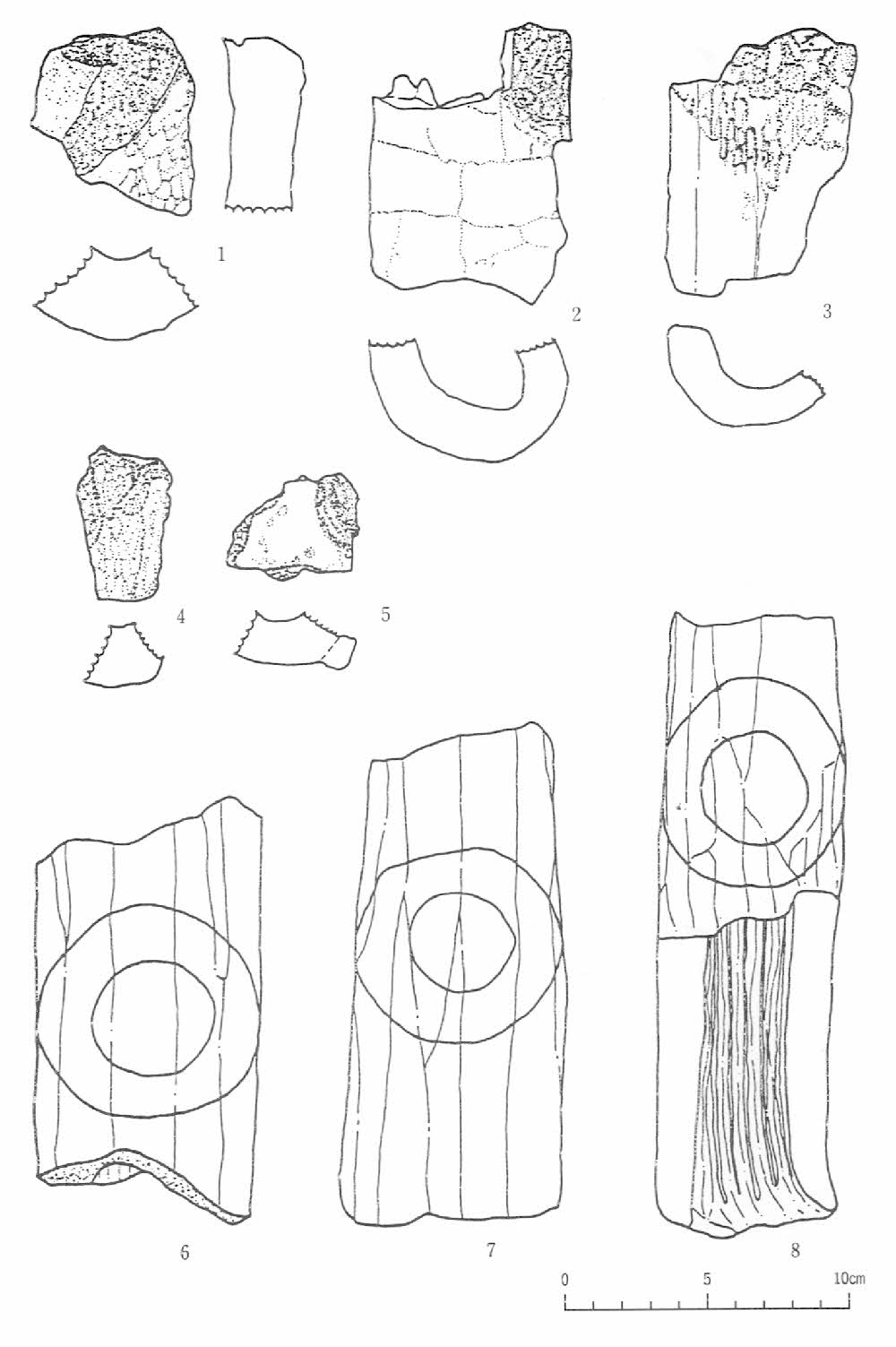

図100 小友遺跡出土遺物(羽口)

小友遺跡を南よりのぞむ

小友遺跡発掘状況(中央部は住居跡)