形態は、下部から基礎・塔身・笠・相輪の順で構成されており、上から見ると相輪以外は四角形である。相輪は、下から露盤・請花・九輪・上部請花・宝珠の順になっている。また、時代差・地域差が見られ、鎌倉時代後期に形が決まり、地域差によって関東型と関西型に分けることができる。宝篋印塔は、五輪塔と並ぶ石塔の二大主流ということができる。

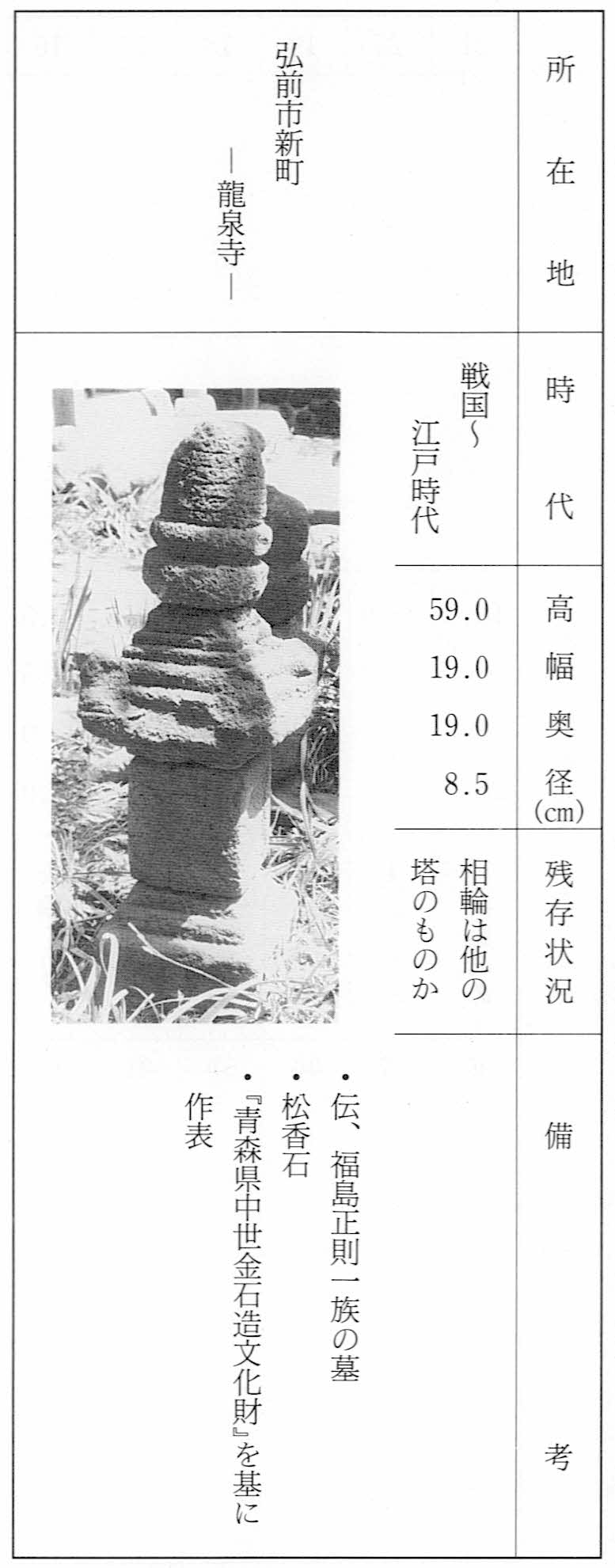

津軽地方の宝篋印塔の調査は、青森県立郷土館が行い、その成果は『青森県中世金石造文化財』となって発表された。同書によると、宝篋印塔は中里町・市浦村などに存在するほか、弘前市内では新町の龍泉寺前庭に一基保存されている。龍泉寺には、福島正則一族にかかわる五輪塔があることを前項で述べたが、宝篋印塔も同じ経緯で移入され、古くから同寺にあったものではない。

津軽地方の宝篋印塔は、五輪塔の分布地にほぼ共存するといってよい。中里町・市浦村などに多く、十三湊を拠点に活動した安藤氏の支配地で、多く造立されたと見ることができる。中世に都市が形成されていなかった弘前の場合、古いものがないのも当然と言えよう。また宝篋印塔は、五輪塔に比べて形式が複雑であり、破壊や風化・凍害に遭うことが多く、残存しにくい条件を塔自体が持っているのも事実である。