むかしむかし、一人のみすぼらしい旅のお坊さんがおりました。

ある日のこと、旅のとちゅうで日がくれ、すっかり困ってしまったお坊さんは、ちかくの村の庄屋さんをたずね、

「すみませんが、お水を一杯、飲ませていただけないでしょうか。」

とお願いしました。

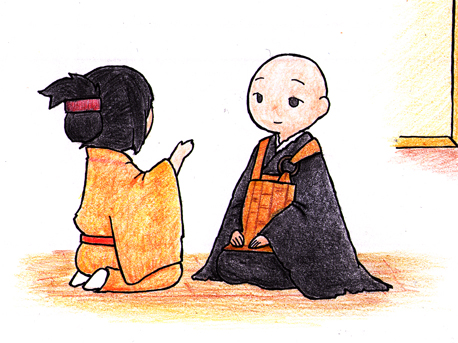

すると、出迎えた庄屋さんの奥さんは、茶碗に水を入れ、すぐに持ってきてくれました。

しかし、どういうわけか茶碗のなかの水はひどくにごっていました。ふつうの人ならおこりだしそうな水でしたが、お坊さんはさし出された茶碗をありがたくうけとると、ごくごくとおいしそうにのみほしました。

お坊さんは水のお礼をいうと、庄屋さんの奥さんにさらにお願いをしました。

「もうすっかり日がくれてしまったので、宿を探すことができません。ご迷惑だとは思いますが、軒先でもよいので、どうか一晩とめてもらえませんか。」

庄屋さん夫婦は、お坊さんの願いをきき、とめることにしました。夫婦は、みすぼらしい身なりをいやがることもなく、あたたかくもてなしました。たいそうやさしい主人と奥さんでしたので、お坊さんも話がはずみ、楽しいひとときをすごしました。

そして、すっかり夜もふけたころ、話の終わりに、主人がかなしそうにこう言いました。

「この村に、きれいな水のわく井戸があれば、もっとおいしい水をごちそうできたのですが……残念なことに、この村の井戸は、にごった水しかわきでないのです。」

翌朝、お坊さんは早く起きると、屋敷のそとに出て、念仏をとなえ、井戸を掘りだしました。すると不思議なことに少し掘っただけで、いままでに見たこともないような、きれいな水がわき出てきました。

お坊さんは、この井戸のそばに樫の木を植えると、とめてもらったお礼をいって、どこへともなくたちさりました。

お坊さんがたちさった後も、井戸の水は枯れることなく、くんでもくんでもきれいな水がわきでてきました。

あとでわかったことですが、この旅のお坊さんは、弘法大師(こうぼうだいし)さまでした。庄屋さん夫婦は、そのことを知ると、井戸に手をあわせ、あらためて、お坊さんに感謝しました。そして、それからというもの、井戸は村で大切に使われ、やがて、若樫村(わかかしむら)の弘法井戸とよばれるようになりました。

(若樫町(わかかしちょう)周辺のはなし)

【まめちしき】

◇弘法大師(生没年774‐835)は、別名、空海(くうかい)ともいい、平安時代のえらいお坊さまです。真言宗(しんごんしゅう)の開祖(新しく宗教をはじめた人)で、書道家としても、たいへん有名な人です。

◇どんな名人でも、ときには失敗するという意味のことわざ、「弘法も筆のあやまり」は、この弘法大師から来ています。