むかしむかし、京の都に二条兼家(にじょうかねいえ)さまというえらい人がおりました。奥さまは常陸(ひたち)の国(茨城県)の源氏(げんじ)の血を引く人でした。

ふたりはなかよく暮らしていましたが、子宝にはめぐまれませんでした。そこで鞍馬寺(くらまでら)にでかけ、子どもがさずかるよう、その寺の神様である毘沙門(びしゃもん)さまにお願いをしました。

すると、ふしぎなことに、ふたりのあいだに、玉のような赤ん坊が生まれました。

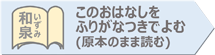

赤ん坊は、すくすく大きくなり、やがて、十八になると、常陸小栗(ひたちおぐり)と名乗るようになりました。

小栗は、武勇に優れた立派な青年でしたが、女好きでわがままでもありました。まわりのものが嫁さまの世話をしても、

「背が高すぎる、山のようだ!」

「背が低すぎる、一寸法師か!」

「顔が長い、蛇のもののけか!」

「顔が赤い、赤鬼ではないか!」

と、なんだかんだ文句をつけては、とうとう、七十二人もの嫁さまをつきかえしました。

さて、ある雨の日のこと。

小栗はふさわしい嫁さまが見つかるようにと、鞍馬寺にお願いにでかけました。屋敷をでて、小栗が道の途中で休んでいると、どこからともなく、ひとりの女がすがたをあらわしました。

女はとても美しく、この世のものとは思えませんでした。

それもそのはず、じつはこの女、近くの深泥池(みぞろがいけ)の大蛇が変身したものでした。大蛇は、とおりかかった小栗に一目ぼれし、若い女に化けたのでした。

小栗は女をみると、これは毘沙門さまのおかげにちがいないと思い、鞍馬寺のほうにむかって礼をいうと、すぐにつれかえり、女を嫁にしました。つれかえった女はたちまちうわさになり、やがて、その正体も、みなが知るところとなりました。

これを知った父、兼家さまはたいそうお怒りになり、

「いくら自分の息子でも、大蛇を嫁にするような奴は、都に置いてはおけん。島流しの刑だ!」

といいました。すると、その言葉を聞いた奥さまがあわてて、

「島流しはしかたがないとしても、あまり遠くにやるのはよしてください。せめて、わたくしの領地がある常陸の国にしてください。」

というので、兼家さまも、なるほどと思い、小栗を常陸の国に流しました。

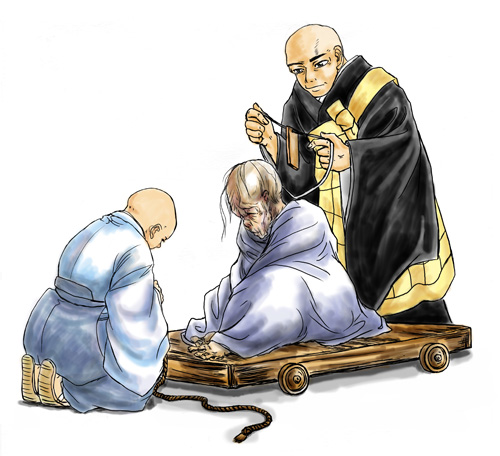

流された小栗は、常陸の国で判官(はんがん)という役職をもらい、しばらくはしずかに暮らしていましたが、やがて、相模(さがみ)の国(神奈川県)の横山家(よこやまけ)にいる絶世の美女、照手姫(てるてひめ)のうわさを聞きつけると、いてもたってもいられず、十人の部下をひきつれ、強引に押しかけました。

押しかけられた相模の横山さまは、たいそうお怒りになりましたが、相手は武芸に優れた常陸小栗、がまんするしかありませんでした。

こうして、絶世の美女、照手姫は、小栗の嫁さまになりました。

小栗は大いに喜びましたが、横山さまの腹の虫は、おさまりません。そこで、横山さまは一計を案じ、小栗に馬屋から一頭の馬をつれてきてほしいとたのみました。

小栗がたやすいこととばかりに、いざ馬屋に行くと、そこには鬼鹿毛(おにかげ)という気性の荒い人食い馬がおりました。この鬼鹿毛は、人を餌として食べてしまう、なんとも恐ろしい馬でした。

しかし、小栗は恐れることなく馬の横に立つと、

「なあ、鬼鹿毛よ。お前も命あるものなら、仏の教えに耳をかたむけてはどうだ。そんな気性では、来世、きっとよからぬ運命がまっているだろう。もし、おまえが背中に乗ることを許してくれるのなら、死後、おまえを馬頭観音(ばとうかんのん)として祀ると約束しよう。だから、乗せてくれないか。」

と説得し、みごと、馬屋から鬼鹿毛をつれだしました。

さて、おもしろくないのは、横山さまです。

食い殺されるか、落馬して死んでしまうと思っていた横山さまは、地団駄してくやしがり、さらに一計を案じて、宴会をすることにしました。

もちろん、ただの宴会ではありません。

横山さまは、小栗たちの酒に毒を入れていました。

小栗とその部下たちは、理由をつけて酒を飲むのを丁重にことわりましたが、とうとう、無理やりに飲まされ、みな、死んでしまいました。

さらに、小栗の嫁さまとなった照手姫をそのままにしていては、世間体がわるいと思った横山さまは、姫を川に沈めて殺してしまえと命じられました。しかし、命じられた部下たちは、いくらなんでもそれはひどいと思い、川まで来ると、照手姫に巻きつけていたおもりを取りのぞき、泳ぐことができるようにしたうえで、姫を船から落としました。

こうして、照手姫は溺れ死ぬことだけはまぬがれましたが、ながれながされ、浜に打ち上げられると、人買いに買われたあげく、美濃(みの)の国(岐阜県(ぎふけん))の「よろづ屋」という店で遊女の世話係として、働かされることになりました。

名前も照手姫ではなく、常陸小萩(ひたちこはぎ)とよばれるようになりました。そして、小萩のつらい毎日がはじまりました。

一方、あの世へと送られた小栗たちはというと、ちょうど、閻魔大王(えんまだいおう)さまのまえにおりました。

閻魔大王さまは、小栗たちをながめ、

「やって来たな、小栗め。おまえのような悪人はまちがいなく地獄行きだ、阿修羅道(あしゅらどう)に落としてやる。だが、十人の部下については、おまえにまきこまれただけで罪がない。だから、この世にもどしてやろう。」

と沙汰をだしました。

しかし、それを聞いた部下たちは、顔を見あわせ、うなずくと、

「おそれながら、大王さま。もし、この世にもどることができるのでしたら、われら十人とひきかえに、小栗さま一人をおもどしください。」

とねがいでました。

閻魔大王さまはふしぎそうな顔をして、

「なぜそんなことをいう。」

とたずねました。すると、また部下のひとりが、

「われらは小栗さまの部下でございます。部下だけがこの世にもどっても、しかたがございません。ですから、われら十人が、極楽でも地獄でも、大王さまの沙汰どおりに参りますので、どうか、小栗さまをこの世におもどしください。」

といいました。

それを聞いた閻魔大王さまは、

「うーむ。なんと主人思いのよい部下たちだ。よし、今回はみな、この世にもどらせてやろう。」

といい、すぐに準備をはじめました。しかし、不運にも、みなの体はすでに火葬され、この世に残っていないことがわかりました。ただ、小栗の体だけは特別に土葬され、残っていました。

それを知った閻魔大王さまは、

「みなをもどらせようと思ったが、体がなければしかたがない。小栗一人をこの世に戻らせるとしよう。もちろん、ほかのものたちも地獄に行く必要はない。わしの近くにいて、わしの仕事を手伝え。」

というと、すぐに筆を手にとると一枚の木札に、

このものは、藤沢(ふじさわ)のお坊さまの一番弟子として、冥途からもどらせた。ぜひとも、熊野本宮(くまのほんぐう)の湯につからせてやってほしい。湯につからせてくれたなら、その本宮の湯に極楽浄土の薬湯(くすりゆ)を湧かせてやろう。

閻魔大王

と書き、小栗の首にぶらさげさせると、この世へと送り返しました。

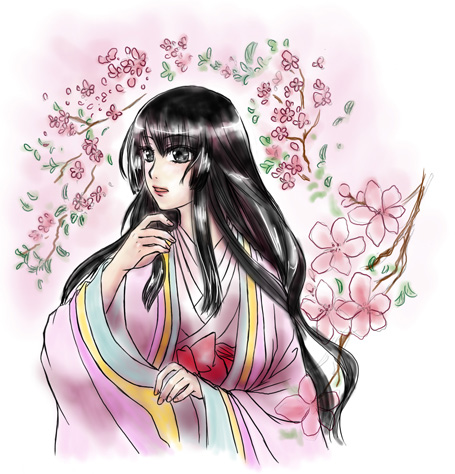

なにも知らない藤沢のお坊さまは、あまりに騒ぐカラスが気になり、小栗の墓を見に来て驚きました。

墓の下から、変わり果てたすがたの小栗がはいでてきたからです。お坊さまは、小栗の首からさがった閻魔さまの木札を読むと、手をあわせて拝んだあと、こう書きくわえました。

この者を、

一回引いた者は、

千人の僧が供養するのと同じくらいありがたい功徳(くどく)が、

二回引いた者は、

万人の僧が供養したのと同じくらいありがたい功徳が、

得られるでしょう。

藤沢の僧

それから、土車(つちぐるま)(台車のようなもの)をこしらえると、餓鬼(がき)のように変わり果て、身動きも、声を出すこともできなくなった小栗をのせ、土車にむすんだ綱を引っぱりはじめました。

こうして、道々、いろんな人に手伝ってもらいながら、一路、熊野の本宮をめざしました。

やがて、お坊さまの手をはなれ、人から人へ、村から村へと託され、なんとか長い道のりをこえてきた土車でしたが、美濃の国の「よろづ屋」のまえまで来ると、どういうわけか綱の引手がいなくなり、三日間、動かなくなりました。

小萩(照手姫)は、「よろづ屋」のまえに土車がとまっている間も、だまって働いていましたが、やがて、自分で車を引き、夫たちの供養がしたいと強く思うようになりました。これまで夫の供養をきちんとしたことがなく、夫につかえてくれた部下の人たちの供養も、ろくにできていませんでしたから、小萩は三日間の休みを願い出たい気持ちで一杯になりました。

一日目は、夫の供養のため。

二日目は、夫につかえた十人の部下の供養のため。

三日目は、二日間の道のりをもどり、「よろづ屋」に帰るため。

しかし、夫がいたことを隠していた小萩は、そのまま、いうわけにはいきません。そこで、

一日目は、父のため。

二日目は、母のため。

三日目は、二日間の道のりをもどり、「よろづ屋」に帰るため。

といつわって、店の主になんどもお願いし、やっと休みをもらいました。

許しをもらった小萩は、よろこびのあまり、裸足で外にかけだすと、土車の綱を引きました。一度引いては夫を思い、二度引いては夫につかえてくれた部下の人たちを思い、小萩は一生懸命引きました。

途中、「よろづ屋」の美人が土車を引いていると、うわさされてはたまらないと思い、小萩は古い烏帽子(えぼし)をかぶり、顔に墨をぬりました。こうして、他人の目を気にすることなく、二日間、土車を引きました。

最後の日、小萩は餓鬼とわかれるのが名残惜しくなり、宿もとらず、ともに土車で一夜をすごしました。

そして、夜が明け、いよいよ「よろづ屋」に戻らなければならなくなった小萩は、餓鬼の首からぶらさがる木札に、

わたしは美濃の国、青墓(あおはか)の宿「よろづ屋」にいる、

常陸小萩と申します。

あなたが無事に熊野の湯につかり、病が全快したときは、

どうか一晩、わたしのいる宿にお泊りください。

一目でもよいので、また、お会いしたいのです。

常陸小萩

と書きそえ、とうとう餓鬼が小栗とは気づかずに、いそぎ、来た道をもどっていきました。

こうして、土車はさらに引手をかえ、長い道のりをこえ、四百四十四日目にやっと熊野本宮にたどり着きました。

熊野の山伏たちは、木札を見るなり、餓鬼となった小栗を土車からかごへとうつし、けわしい山道をのぼっていくと、さっそく、薬湯につからせました。すると、餓鬼のようにみにくかった小栗の体は、日ごとに以前のたくましさをとりもどし、もとの体にもどりました。

こうして、すっかりよくなった小栗は、熊野権現(くまのごんげん)さまの加護をうけ、京の都にもどりました。両親に自分の無事をしらせようとしましたが、毒で殺されたことを知っている父、兼家さまは信じてくれません。そこで、しかたなく、小栗は小さいころに教わった矢受(やう)けの秘技を見せることにしました。

障子のすきまから、びゅんびゅん飛んでくる矢を右手でうけ、左手でうけ、そして、最後に口でうけとめると、さすがの兼家さまもこれは、わが子にちがいないと、大喜びしました。

兼家さまはさっそく小栗をつれ、帝のもとをおとずれました。帝は兼家さまから小栗の話を聞くと、たいそう感心されたようすで、

「小栗ほど優れたものはおるまい。その褒美に領地をやろう。五畿内(ごきない)五か国をおさめるがよい。」

といわれました。しかし、小栗は、

「いいえ、とんでもございません。そのような大きな国を五か国くださるというのなら、美濃の国ととりかえてくださいませ。」

とおねがいし、のぞみどおり、とりかえてもらいました。

小栗はさっそく、領地にむかうと、「よろづ屋」に宿をとりました。そして、店の主に、

「この宿に、常陸小萩という人がいるだろう。その人に酒の相手をしてもらいたい。」

といいました。

主はすぐに、小萩をよぼうとしましたが、小萩のほうは、遊女のようなまねはしたくないと、首をたてにふりません。怒った主は、以前あたえた三日間の休みを恩にきせ、むりやり小萩を引っぱりだしました。

小萩は目の前にいる男が、まさかよみがえった夫、小栗だとは思っていませんでしたから、誰だか気がつきません。

無理やり、お酌をさせるいやな男とばかりに、むっつりふくれておりました。小栗は、そんな小萩を気にするでもなく、やさしく話しかけました。

「じつは小萩どの。わたしは、常陸の国の小栗といって、相模の国の照手姫に恋をし、三年前、強引に婿入りをしました。しかし、それが原因で義理の父の怒りを買ってしまい、毒入りの酒を飲まされ、部下ともども冥途に送られてしまいました。部下たちのおかげで、わたしはなんとかこの世にもどることができましたが、墓からはいでると、体は餓鬼のようにやせほそり、身動き一つできませんでした。その後、ありがたい閻魔大王さまや、藤沢のお坊さま、そして、多くの人たちによって、わたしは助けていただいたのですが、とくに、美濃の国、青墓の宿の「よろづ屋」にいる常陸小萩という人は、親切で、ぶらさげていた木札に、

あなたが無事に熊野の湯につかり、病が全快したときは、

どうか一晩、わたしのいる宿にお泊りください。

一目でもよいので、また、お会いしたいのです。

と書いてくださいました。ですから、わたしはこうして会いに来たのです」

小栗は、木札を見せ、さらにこういいました。

「小萩どの、あなたはもしや、照手姫ではありませんか?」

むっつりしていた小萩はいつのまにか、涙をながしていました。そして、ここにくるまでのことや、苦労したこと、心細かったことを、すべて話しました。

小栗は話を聞き、よろこびと怒りがわきあがりました。

照手姫とふたたび会えたことへのよろこび。

そして、照手姫をこき使っていた店の主への怒り。

小栗は主をよびつけると、切り捨てようとしましたが、照手姫があわてて、それをとめました。

「小栗さま、おやめください。この方は、わたしに三日間の休みをくださったお方です。もし、休みをくださっていなければ、いまこうして、あなたさまと会うこともできませんでした。ですから、どうか、おやめください。」

小栗は照手姫の願いを聞き、三日間の休みの礼に褒美をあたえました。主はたいへん感謝して、かわりに選びぬいた遊女三十二人を輿にのせて、照手姫の世話係として送りました。ここから「玉(たま)の輿(こし)」という言葉がうまれました。

こうして小栗は、照手姫とその世話係をつれ、領地の館にたどりつきました。そして、七千人の部下たちをあつめると、こういいました。

「わたしは、横山さまに卑怯にも毒で殺された。冥途からよみがえったからといって、これを許しておくつもりはない。明日、さっそく、攻め滅ぼし、借りを返すつもりだ。」

これを聞いた照手姫は、また、あわてて、

「小栗さま、おやめください。親を殺すなど、とんでもありません。そんなことをしても、ただ悲しいだけです。どうしてもというなら、わたしを殺してからにしてください。」

といいました。

照手姫の願いを聞いた小栗は、

「姫がそこまでいうのなら、やめることにしよう。」

と攻め滅ぼすのをやめました。

こうして小栗は美濃の国にしばらくとどまりました。そして、鬼鹿毛の死後、約束どおり、馬頭観音として祀ると常陸の国へ帰っていきました。

小栗たちがもどった常陸の国は、それからたいへんに栄えました。そして、ふたりはその栄えた常陸の国で、いつまでも幸せにくらしました。

(『説経節(せっきょうぶし)』より)

【まめちしき】

◇『説経節』とは、江戸時代初期に流行った有名な語り物(昔話・伝説・民謡など)を集めた本のことです。

◇和泉市には、小栗が土車で熊野本宮にむかったときの道(熊野街道(くまのかいどう)の一部)が残っており、その道をいまも「小栗街道(おぐりかいどう)」とよんでいます。

◇また、その「小栗街道」には、「小栗判官の笠(かさ)かけ松(まつ)」や「照手姫の腰(こし)かけ石(いし)」「明(あ)けの坂」が伝わっています。『説経節』には登場しませんが、また、ちがったお話があるのかもしれません。